<Pitchfork Sunday Review和訳>Joan Armatrading: Joan Armatrading

ジョーン・アーマトレイディングは、自己の内面の神秘を感情のリズムに敏感に調和させ明瞭に描き出す。それは最もひどい絶望ですらなんとか耐えうるものに聞こえてくるほどだ。そして彼女はあなたにほほえみをもたらすだろう。アーマトレイディングは1976年のヒット曲 “Love and Affection” を「私は恋をしていないが、その説得に乗る宵はできている」と始める。これ以上優れたポップ・ソングの導入があるだろうか? アーマトレイディングは1970年代を通じて、その世代の中で最も優れたシンガー・ソングライターの一人という地位を確立した:この強烈な知性と控えめなウィットを持った女性は、あなたの心を読んで深読みさせることに関しては右に出る者がいない。

「わきまえない女」に親切ではない業界にあって、アーマトレーディングはノーと言うコツをマスターした。イギリスの女性解放誌『Spare Rib』の1974年の号のなかで、彼女はこの姿勢を論駁できないほどに明白に打ち出した。彼女は中性的な自身の見た目を変えるよう提案した男にノーと言い、ステージ上で愛想良く振る舞うよう言ってきた男にノーと言い、彼女のサウンドをコントロールしようとした男性のプロデューサーにもノーと言った。彼女の歌詞は個人的な経験から来ているに違いないとした批評家にもノーと言い(実際には混合である)、男性によって作られた、女性は「可愛らしく歌う」べきだという金言にもノーを突き立てた。その一つ一つの「ノー」は全てアーマトレイティングが一人で立ち向かったことであり、他の人達にもそうすることをはたらきかけた。「ポップ・ミュージックをやりながら自分自身で有り続けることは可能だ」と彼女は1976年、『The Guardian』誌に語っている。「私は挑戦し続けるつもりだ」と。

カリブ海のセントキッツ島で生まれたアーマトレイティングは7歳のとき、一人で飛行機に乗りイギリスのバーミンガムに飛び、4年間離れて暮らしていた両親と二人の兄と再会した。小さなフラットで育てられた6人の子供の一人として、彼女はイギリス内陸部での多くの時間を孤独を求めて過ごした。彼女は図書館に隠れ、シェイクスピアやディケンズを読んだ。「一人でいることが多くて…へんな子供時代だった」と彼女は『Melody Maker』誌に語る。「それが私の人格に最も強く影響を与えているかも知れない」。一人でいることは必ずしも孤独であることではないということ、人の群れから離れることは自分自身、ひいてはその他全ての物事への距離を縮めることがあるということを若くして学んだアーマトレイディングは、他者の熱心な観察者となった。

彼女は質屋で買ったアコースティック・ギターで作曲を始め、家にあったピアノは無視した。彼女のフォーク・ロックへの偏向は彼女が聞いて育った音楽――ジャズやソウル、ゴスペルやロックンロール、アレサ・フランクリンやオーティス・レディング――に彩られたものだ。特に、愛の天にも登るような高揚感やあるいは地を這うような空虚さを表現することのできる彼女のスモーキーなアルト・ヴォイスはその影響を色濃く受けている。彼女のアイドル、ヴァン・モリソン――彼女が名指しで挙げている数少ない影響源の一つである――と同じく、彼女の楽曲は非伝統的な構造を持ち、熱烈な祝祭感へと点火していったり、あるいは白昼夢の中を漂ったりする。アーマトレイディングは70年代のシンガー・ソングライターの伝統にイギリスの黒人であるというアイデンティティを持ち込んだだけではなく、その形成にイギリスの黒人女性が活発な役割を果たしたことを証明したのだ。

1970年、バーミンガムのフォーク・クラブを演奏して回っていたアーマトレーディングは作曲パートナーと出会う。ガイアナ出身の詩人、パム・ネスターは巡業型ヒッピー・ロック・ミュージカル『ヘアー』の役者だった。アーマトレーディングのシャイな内省とネスターの外向的なドライヴの組み合わせは決定的だった。英国の劇場をツアーする間、アーマトレイディングはネスターの言葉を音楽に載せ、歌の劇作家も務めた。「シティ・ガールよ、人生を本来の姿にもどしてよ」とアーマトレイディングはネスターに捧げた初期の楽曲で舞い上がるように歌う。それは友情と回復の狼煙だった。1974年、アーマトレイディングは『Spare Rib』誌にこう語っている。「黒人女性は甘い歌を歌わない。なぜなら、自分たちはか弱い存在でなければいけないという洗脳を受けていないから。本当はその逆、強くなければいけない。ただそれを成し遂げるだけ」。

『ヘアー』の仕事を終えたネスターとアーマトレイディングはロンドンへ向かった。ネスターが1971年のグラストンベリー・フェスティバルに参加したとき――彼女は自分の他に一人だけ黒人を見かけたと回想している――、一緒に参加した仲間が彼女に、エセックス・ミュージックにデモを持っていってみてはどうか、と提案した。エセックス・ミュージックは当時、T. RexやBlack Sabbathといったアーティストを手掛けていた。そして彼女たちはエセックスと契約を結び、アーマトレイディングは1972年にデビュー作『Whatever's for Us』を――エルトン・ジョンのプロデューサー、ガス・ダッジョンが録音を手掛けた――キューブ・レコードから発表した。しかしその後すぐにレーベルが彼女をソロ・アーティストとして売りたいということが明らかになり、二人が道を分かつよう圧力をかけた。この別離によって “Whatever's for Us, for Us” や “Spend a Little Time” などの生々しいコラボレーションはなんともほろ苦いものとなった。A&Mのイージー・リスニング部門向けに初めて制作された次作『Back to the Night』(1975年)のレコーディング〜プロモーションの過程において、彼女はスタジオにおいて男性のエゴに対処するのに飽き飽きし、早々にスタジオをあとにした。

しかしアーマトレディングはそれにめげることはなかった。一年後、『Joan Armatrading』に向けた地に足のついた、自己完結型のエネルギーを彼女は苦労して手に入れた。それはアーマトレイディングがすべての楽曲を自分一人で作曲した初めてのアルバムであり、その時点での最良の部類に入るものだった。完全無欠の『Joan Armatrading』は彼女にとっての『Tapestry』のようなものであった。デビュー作ではないが、彼女の自信画素の才能に追いつき、歌唱と熟達したミュージシャンシップ――バロック風のバラードの歌唱、燃えるようなブルース・ギター・リフ、ファンクの香り――が生き生きとしていて、ジャンルの境界線をにじませている。彼女をより商業的にしようという賭けによって、A&MはThe Rolling Stones、The Who、The Eagles、そしてこの直前にはフォーク・ロックの偉人=Fairport Conventionを手掛けたロック畑のグリン・ジョンズをプロデューサーとして起用し、アーマトレーディングのバックをFairport Conventionのメンバーが務めることになった。ジョンズの回想によれば、彼は単純に彼女の邪魔だけはしないように務めたという。彼女は自分が何を求めているのかよくわかっていた。

『Joan Armatrading』は、ポップ・ソングで普段耳にしないような鮮烈な個人的開陳を含んでいた。“Somebody Who Loves You” で、彼女は悲しげな「行くか行かざるべきか」というジレンマを鈍重なリアリティ・チェックと共に表現している:「一夜限りの関係には飽き飽き/浪費した情熱がもどかしさを残す/軽蔑すべき人間がまたひとり増える」。“Tall in the Saddle” のタイトルに表された感傷を明らかにするように、彼女は力強く歌う。「いつかそこから降りる日がくるんだ」と。そして「必要な友達はもう周りにいる」という、“Love and Affection” におけるアーマトレイディングの輝かしい確信はこれ以上ないほど愉快で透き通っている。彼女は至って真剣なのだ。そしてアーマトレイディングの内気な性格はロマンティックな関係における臆病さとして表現される。つながることがうまくできない人々、会話ができないこと、誤解、など…。『Joan Armatrading』の中の3つの楽曲の中で、彼女は「Love love, love」「Fun, fun, fun」「People, people, people」と歌っている。それはまるでそれぞれがどのように関係しているのかを明らかにしているかのようであり、もちろんそれは大いに共感できるのである。

彼女の楽曲は時に息を呑むほどに弱さをみせる。しかし彼女が残した言葉は多くを語る。『Joan Armatrading』の楽曲の中で「私」目線でジェンダーが明確な恋人に向けて歌われた曲は少なく、それは彼女のクィアなアイデンティティへの想像の余地を残している(彼女は長い間カミング・アウトしなかったが、1978年の『Melody Maker』誌には、彼女の本棚には1973年のレズビアン小説の傑作『Rubyfruit Jungle』が刺さっているという記述がある)。“Down to Zero” で、アーマトレイディングは暴力的なまでに説明不足な理解しがたい破局について赤裸々に語っている。彼女は「あなたの男を奪った」「新しいダンディ」について歌っていて、後に我々は「あなたの頭から心配を抜き取って」「あなたの心に面倒を吹き込んであげる」と、ある女性が別の女性について歌っているのを聴く。アーマトレイディングは賢人ぶった慰めを歌詞の中だけではなく、その決意に満ちた歌い方や、力強い爪弾き、ローレル・キャニオンのフォーク・ロックがよりシンコペートさせたような優雅なスティール・ギターの中にも忍ばせている。意味のない憧れや切望を前にして、全てが一種の鎧となるのだ。

アーマトレイディングはよくジョニ・ミッチェルと比較されるが、それは少なくとも1976年当時は理にかなっていた。ミッチェルのフレーズを借用するならば、二人は「women of heart and mind」だった。超過敏な楽曲を書く超越的な器量を持ち、そして自分の音楽的アイデンティティを表現するために闘った。それでもこの比較はまったくもって正確であるというわけではない。アーマトレイディングの歌詞は広い視野を持っている一方で、ミッチェルはもっときめ細やかな歌詞を書いた。ミッチェルの卓越性がその細部にあるとすれば、アーマトレイディングのそれは彼女の角度、あるいは優れた省略にある。まるで遠くから見守ってくれている友人のように。それが彼女に有用な広がりを与えている。ミッチェルが自身の最大のシングル “Help Me” で歌う2年前に、アーマトレイディングは不器用で不十分で、思慮の浅い恋人たちのために別のアイデアを提案している。「あなたが自分のことを自分で対処すれば、私は非常に助かるのだけれど」。

アーマトレイディングがフェミニストたちに愛されたのは何も不思議ではない。“Help Yourself” は自分の時間を無駄にしない女性の楽曲であり、騙されない女性の楽曲だった。哀れみよりも自分の都合を優先し、朝になって真実がわかるまでじっと待っている臆病者をこき下ろした。彼女が砕けた調子で標的を非難する際の言葉遣いには可笑しな完璧さがあった。声のピッチを上げて、この人物がその状況をなんとかする”必要がある”ということを強調している。アーマトレイディングはは人々――主に男性――がコミュニケーションを拒絶する様を完璧にコミュニケートした。困惑している人物に感情を抑えられた経験のある人なら、彼女の訥々とした語り口の中に、乾いた皮肉が込められているのがわかるだろう。「待って待って待って、心の整理をしているのか!」。ある瓦解が大声で叫ばれる突破口への道となる。「自分のために外に出るのだ!」それは生の肯定である。

“Love and Affection” の冒頭、孤独を飛び出すための空想についてのたぶらかすような10単語を書いたときアーマトレイディングは25歳だった。“Love and Affection” は神秘的な英国のフォーク・バラードのように始まり、「Love, love, love」――13つの、全てが説き伏せるような「love」――という宣言で幕を閉じる。それはまるでゴスペル級の荘厳さである。彼女はこの曲は2つの曲を組み合わせたようなものであると語っているが、それは理にかなっている。なぜならばこの曲は2つの矛盾する真実についての曲だからである:愛を欲する気持ちと、それを感じることができないということ。「目に太陽を感じ/顔に雨粒を感じられるというのに/なぜ愛を感じることができないのだろう?」と彼女は歌う。このような歌詞の裏にある潜在的な混乱を読み取りたいという誘惑に駆られるが、1976年当時、それは答えのない問いであった。アーマトレイディングがミッチェルとなにか共通するものを持っているとしたら、それは解決できないものをまっすぐに覗き込もうとする意志であり、最大のヒット曲の中心に不確実なものを抱えているという点である。アーマトレイディングは、愛が形成されていくにしたがって感じ方が変わるということが愛の目的であるということを知っていた。それでこの楽曲は全編を通じて、まるで熱中している瞬間のように変形していくのだ。ソウルフルなベース・ボーカルとサックスがそれを後押しする。なんて勝ち誇ったような曲だろうか。

“Love and Affection” はイギリスではトップ10ヒットとなった。しかし2019年のBBC Fourのドキュメンタリーの中で、アーマトレイディングはレーベルが自分の音楽をうまく売り込むことに失敗したということを率直に打ち明けた。オベーションのアコースティック・ギターを弾きこなし、ブラック・ミュージックのどのジャンルにも当てはまらない歌を歌う黒人女性をどう扱って良いのかわからなかったのだ。彼女の音楽はブルース、ジャズ、ファンク、ソウルといった装飾にあふれていたが、そのアプローチは同時代のシンガー・ソングライターと同じように、まったくもって個人的なものだった。70年代にか弱いカーペンターズを売り出すことに成功したこのロサンゼルスのレーベルは、英国黒人のオリジナルを売るという任務にはまだ準備ができていなかったのだ。A&Mはラジオにピッタリハマる音楽を売り出すノウハウを持っていたが、アーマトレイディングはラジオにピッタリハマる音楽ではなかったのだ。

それでも『Joan Armatrading』は愛を持って受け入れられた。一年以内にゴールド・ディスクを獲得し、米国チャートに27周に渡ってランクインし、イギリスの音楽紙『Sounds』では、ボブ・ディランの『Desire』やジョニ・ミッチェルの『Hejira』を抑えてアルバム・オブ・ザ・イヤーを獲得した。その秋、彼女がハマースミス・オデオンの会場を売り切ったとき、『NME』の批評家はオーディエンスが「他のどんなギグよりも多くの女性を含んでいた」と書いている。しかしアメリカでは、次の名作『To The Limit』(1978)が出る頃になっても、アーマトレイディングはアメリカの若いリスナーたちには「広く知られていなかった」。強烈なほどに私的な人間であった彼女は、その後も多くの作品を残したが、決して名声を追い求めることはなかった。そして時が経ち――スターを量産する機械に頼ることなく――彼女は自分が思い描くポップ・ミュージックに関するコントロールをさらに自分のものにしていき、ニューウェイヴやレゲエへと向かい、自分のアルバムをプロデュースし、さらに挑戦的な楽曲を作り、最終的には自分できめた音楽を自主的に制作するためのレコーディング・スタジオを納屋に作ったのである。この『Joan Armatrading』には、すでにその力が鳴り響いている。

<Pitchfork Sunday Review和訳>Sonny Sharrock: Ask the Ages

ソニー・シャーロックはギターを弾きたいと思ったことがなかった。彼は初めてその楽器を手にしたときそれを嫌いさえした。1960年、彼が20歳のころである。そして彼は自身の表現の可能性を急激に広げ、自分のヴィジョンに合うように作り直し、さらにはこの楽器の演奏者として右に出る者はいないというほどの地位にまで上り詰めた後でさえも、その態度に頑固にも固執した。あるいは、自分が死ぬその日まで、記録に残るような場所ではそう主張し続けただけかもしれない。「俺はギターが大嫌いだ」(1970年の発言)、「俺はギターが好きじゃない。ちっとも」(1989年の発言)、「好きじゃない」(1991年、彼の最後の作品であり、最も優れたそれでもある作品をリリースした2か月後)、「ギターの音が大嫌いだ」(1992年の発言)、「あの楽器はあまり好きじゃなかった」(1993年、彼の死まで1年を切ったころの発言)。

彼は10代のころ喘息を患っていたが、それでも彼はドゥーワップを歌ったり、彼の故郷であるニューヨークのオシニング駅周辺で50年代に育った子供に与えられていた路上でのいたずら行為に精を出すことを妨げられはしなかった。しかし、『Kind of Blue』との出会いによってジョン・コルトレーンの教会へと導かれた彼が欲しがったテナー・サクソフォンは例外だった。知人がギターを持っていたので、彼は代わりにそれを手に取った。彼はこの決断について、「若者がストリートで命を落とす要因であるあらゆるもの」から守ってくれたと確信をもって語っている。それでも彼はギターを嫌っていたのだ。それは、コルトレーンをはじめ、フリー・ジャズのパイオニアであり、コルトレーンと共にメロディやリズムといった西洋的概念から一歩先を言った音楽を鳴らしていたファラオ・サンダースやアルバート・アイラーといった彼の愛するテナー奏者が表現していた、恍惚とした人間性の発露というものを表現するのにギターは向いていないと彼が信じていたからだ。ソニー・シャーロックにとってギターとは、だれが演奏しようと同じサウンドになる楽器だった。感情を乗せられないのだ。

シャーロックが尊敬していたミュージシャンたちはほとんどみな、10代にして野外ふぇすで演奏したり、自身の才能を真剣に磨いていた。若者として、彼はジャズに触れるのが少し遅く、通常の方法(ほかのプレイヤーを研究したり、リックを吸収したのちに自身のスタイルを発展させていく)で音楽を学んでいては間に合わないと感じた。そこで彼はその思い入れのない楽器で、その時々の自身の能力の範囲内で思いっきり自分を表現することに決めた。もし彼が自分にとってのギター・アイドルのような存在を探していたとしても見つからなかっただろう。なぜなら、ソニー・シャーロック以前に彼のようなギターの弾き方をする人はいなかったからである。

シャーロックに肩を並べるのはジミ・ヘンドリクスくらいであろう。彼はエレキ・ギターを限界まで押し広げ、どんなサウンドがそこにあるのかを探究した。ヘンドリックスの最も野心的な音楽、例えば1970年の “Machine Gun” は極端なヴォリュームとそれに伴うフィードバックとディストーションが用いられ、自然発生的な外界のエネルギーを手なずけ、自分の思うままに操っていた。彼がギターソロの途中でギターを置くと、そのギターは彼の手から離れた後も叫び声を上げ続けていた。シャーロックは、ヴォリュームは常に10のうち4に固定することを好んでいたが、まるでホーン奏者のように、何もしなければ無音で横たわっている物体に命を吹き込むようなプレイヤーである。彼が鳴らすすべての音――スライドが指板の端を飛び越え、ピックがミュートされた弦を叩き、素早く激しくコードをかき鳴らし接近中の竜巻のような音を立てるなど――は運動の力学によるものだった。このエネルギーは彼の中に存在していた。

シャーロックは常に、自分のことをたまたま違う楽器を演奏しているサックス奏者だと考えていた。彼のもっとも大きな影響源はアイラ―かもしれない。彼のテナー・サックスへのアプローチはシャーロックのギターに対するそれと同じくらい妥協を許さないものだった。二人ともまるで子供が作曲したような明るくて明瞭なメロディーを好み、それを裏返すようなメロディーを書いた。民謡を演奏していたかと思うと、まるでガラスが割れる音のように五線譜に起こすことが不可能であるような音楽に作り替えてしまう。単一のノイズの強烈さがメロディー全体と同じほどの表現力を持つこともある:二人の間にほぼ違いはなかった。彼らは、全ての音楽表現を支配しようとした西洋的な考え方に縛られることを拒否した黒人であり、想像力豊かな思想家だった。しかし彼らの音楽は何かの否定であるだけではない。何かの否定を主眼に置いたものですらなかった。それは自由、超越、そしてその向こうに横たわるすべてのものを喜びのうちに抱擁することについてのものだった。

かれはバークリー音楽大学を中退後ニューヨークに移ったが、1960年代のニューヨークにおけるフリー・ジャズの革命的世界においても、彼の音楽は難しい提案として受け止められた。彼の登場以前、「ジャズ・ギター」といえばウェス・モンゴメリーやチャーリー・クリスチャンのような優雅でメロディックなソロのことを意味していた。フリー・ジャズのグループにはギター奏者のポジションが用意されていないことが多かった。ギターという楽器はボタンをピシッと留め上げたような、初期のジャズにおける調性のイメージにとらわれたままで、当時の白人がやるポップ・ミュージックの象徴となっていっていた。さらに、シャーロックが好んでいた歌うようなシンプルな奏法は、アヴァンギャルドな界隈においてファッショナブルとみなされないものだった。

この奇妙で、唯一無二な才能をどうしたらいいのか、だれにもわかっていなかった。彼はシーンに現れて数年の間に、自身の名義で一つの大作を作り上げ――当時の妻であり、彼と同じくらいに急進的なヴォーカリスト、リンダ・シャーロックとの『Black Woman』(1969)――、他のプレイヤーの作品に短いながらもインパクトを残すような演奏で参加した。それらの作品では彼はその場面を「盗む」役割を与えられ、ちょっとだけ聴衆の目をくらませたあと、彼をフレームの外へと促すのだった。その結果、ソニー・シャーロックのファンであるということはハイエナのようなゴミ漁り的行為であるように感じることがあった。彼が演奏しているクレイジーなR&Bアルバムを聴いたことがあるだろうか? マイルスの作品に彼がクレジット無しでカメオ出演していることを知っていただろうか? ハービー・マンの作品を聴いていると、彼がその優雅なフルートを中断し、ソニーに大暴れさせるのをじっと待つことになる。

そしてついに『Ask the Ages』の登場である。ともすると無秩序でしっかりと追うのが難しい彼のディスコグラフィーの中で、シャーロックのこの最後の作品は明らかに山頂である。この作品が1991年に発表された当時、彼は50歳で、ほとんど活動を行っていなかった10年間を経たのち、考えられないほど創作的な復活を遂げて5年ほど経過していた。彼はその人生の中で最も良好な状態にあり、ありえないほど優しい音を奏でたと思えば次の瞬間には我慢できないほどの力で次の音を奏でた。『Black Woman』以来初めて彼は自分と同等の力量を持ったアンサンブルを率いていた――彼の強烈さについていくことができ、そしてたしかな荘厳な重力を発揮し、彼の「マスター」と言う地位(それまでの数作ではその機会を逸していた)に見合う働きをするプレイヤーたちだ。60年代に彼に初めてのギグの機会を与えた火を吐くようなサックス奏者=ファラオ・サンダース。ジョン・コルトレーン・カルテットのドラマーで、その滝のようなシンバルさばきがこのギタリストのギターぎらいのアプローチの主要な初期の影響源となったエルヴィン・ジョーンズ。24歳の天才ダブル・ベース奏者で、これらの手練の中で前に出るべきときと後ろに下がるべきときをよく分かっていたチャーネット・モフェット。

この『Ask the Ages』から3年後、シャーロックは心臓発作で亡くなってしまう。ある角度から見ると、このアルバムはまるで天啓のようだ:シャーロックのもつ芸術性の集大成であり、彼がこれまで組んできた精鋭たちと最後にもう一度集結し、彼の内側にあるサウンドを表現しきる機会を与えたのだ。スパーリング相手のように扱った楽器――彼の命を救った楽器――を置き、次のステップへと進むための最後の尊厳をかけた闘いであった。

また別の角度から見ると、これはなんだか思いがけない僥倖のようにも思えるのだ。シャーロックとプロデューサーのビル・ロズウェルは、ベルリンのバーでの会話からこのアルバム、そしてタイトルの着想を得た。二人は、このギタリストが彼自身の歴史と向き合うような音楽を作りたいと思っていた。ロズウェルが回想するに、シャーロックはこう語ったという。「ジョン・コルトレーンの音楽と再び繋がりたいんだ。あのエネルギー、あの集中力、あのパワー。あのレベル、クオリティに戻りたい。なにかシリアスなものを作ろうよ」。このギタリストがこれらの年代に焦点を絞ったのが彼のツアー・グループであるSonny Sharrock Bandだった。二人の強力なドラマーを擁した、頑強なロック志向のバンドだった。彼らの音楽はまつりの山車のように有頂天で高揚させるものだった。それはジョン・コルトレーンのサウンドとは似ても似つかないし、それを「シリアス」と捉える人もいないだろう。

シャーロックは『Ask the Ages』の制作に際して明らかに興奮している様子だったが、その他のプレイヤーたちは長期的な計画を持っているわけではなかった。彼はこのアルバムを、普段のギグからは離れた、啓蒙的な気晴らしのようなものであると捉えていた。インタビュアーに次の作品について訊かれると、彼はSonny Sharrock Bandの次作について、ヒップホップに影響を受けた作品になるかも知れないと熱く語っていた。彼が死の直前に発表した音楽の一部はカートゥーン・ネットワークのカルト・クラシックなトークショウ・パロディ『Space Ghost Coast to Coast』で、それは『Ask the Ages』では必ずしも表現されきっていなかった遊び心溢れる作風が深く反映されたものだった(「アル・ディ・メオラのような猫ちゃんプレイヤーは、少し笑ったほうがいい演奏ができると思う。あれはそこまでシリアスなものではない」と彼は1989年インタビューアに語っている)。シャーロックの死によって『Ask the Ages』を代表作であると考えるのがたやすくなったが、彼はその考えに対して自分で抵抗していたかも知れない。彼は人生においてそんな真っ直ぐな線の上を歩くことは殆どなかった。

ロズウェルとシャーロックは、このプロデューサーがこのギタリストの不本意な早期リタイアから復帰するのを手助けしたときから親しいコラボレーター同士だった。売れ線のポップ・ジャズ・フュージョン奏者のハービー・マンは1960年代後期から70年代初期にかけてシャーロックが最も信頼できる雇用主だった。二人の音楽性は著しく異なっていたが。二人が道を分かってから、シャーロックは再びリンダとアルバムを作った――1975年のシュールなファンク・エクスペリメンタル作品『Paradise』――が、その後枯れのキャリアは暗礁に乗り上げる。彼は自前のギグや、精神疾患を持つ子どもたちのための学校でのライブで糊口をしのぎ、何年もの間薪割りと作曲をし続けていたが、演奏するのは本当に限られた機会のみで、録音は決して行わなかった。

ロズウェルが当時やっていたアート・パンク・ダンス・バンド、Materialの1981年作『Memory Serves』に参加しないかと招待した頃から、少しずつ物事が変わり始めた。ロズウェルはベースを弾いていたが、彼が果たした最も重要な役割はジャンルを超えた実験的なミュージシャンたちとのつながりであり、シャーロックをその後のプロジェクトにも頻繁に呼ぶようになった。その中の主だったものにはLast Exitがあった。毎夜なにもないところから即興で作り上げていく容赦ないほどに不協和音な音楽は、最先端のフリー・ジャズで聴かれるようなスウィングよりもパンクの直線的なリズムを好み、のちにノイズ・ロックと呼ばれるような音楽に近いものがあった。

ジャズの海岸で洗い流されたシャーロックは、突如新しい世代の冒険的なロック・ミュージシャンやリスナーたちの間で先見の明を持ったパイオニアであると目されるようになった。サーストン・ムーアはハービー・マンのレコードを山のように買いあさり、シャーロックの全てのソロをそこから抜き出して、それを一本のカセットにダビングした。「僕が見聞き下もの中で最高のものの一つだった」と彼はKnitting FactoryでみたSonny Sharrock Bandの演奏についてこう語っている。「啓蒙的だった。僕がギターでやりたいと思っていることについて、僕の何歩も先のことを教えてくれるような演奏だった」。主に白人アーティストが称賛を浴びることが多い実験的なエレクトリック・ギターの演奏の世界は、シャーロックがいなければ今とは全く違ったものになっていただろう。

『Ask the Ages』は、シャーロックとロズウェルのそれまでの共作のもつ強烈さを、わかりやすくジャズというサウンドに落とし込んだものだ。この作品の作曲を1人で手掛けたシャーロックは、彼のシンプルで直接的なメロディーへの偏向をそれぞれの楽曲の最初の音色に注ぎ込んでいる。それらのセクションでは、彼は互いに絡み合ったギターのラインをオーバーダブし、サンダースのテナーを共に何か流動的で金属的な、ミュータントのようなホーン・セクションへと拡張している。大抵の曲は最初の1分かそこらは、何なら古臭いと感じるほどにわかりやすくスウィングしている。そしてその後に炎がやってくる。

“As We Used to Sing” では、頑なにマイナー調のテーマがある地点まで上昇していき、シャーロックのソロが炸裂する:最初は怒り狂った蛇のように、そして愉快なスタッカート、そして地平線を超えたどこかへと飛んでいく。(彼はマーシャルのアンプに直差しして、適度なボリュームで演奏することを好んだが、アンプやエフェクターといった部分にこだわりがなかったことが信じがたい音を奏でている)。彼がメロディーから旅立ち、ピュアなサウンドの波を召喚し始めても、そこには明確な感情の弾道がある。彼は自身の演奏の中でフィーリングを何よりも重んじていて、それ自体が目的化しているノイズには無関心であると公言していた。パッセージのピークでは、錐揉みに着地するのではなく、シャーロックは突然休止する。そしてそれによって出現するネガティヴ・スペース(空白)はその直前まで続いた不協和音と同じくらいの衝撃である。サンダースが入ってきてその管が鳥のような鳴き声を上げ始めると、それは災害が地球を一掃したあとにもう一度新しい命の兆しが芽生え始めているのを目撃しているような気分になる。

シャーロックは晩年、与えられたメロディの確信に迫るために、余計なものを削ぎ落としてい演奏していると語っていた。その試みは『Ask the Ages』全編に渡って聴くことができるが、中でも顕著なのが “Who Does She Hope to Be?” である。このアルバムで最も短く、最も甘美な一曲。ジョーンズとサンダースは周縁へと後退し、ほぼ何も音を鳴らしていない。シャーロックのフレーズは空間をたっぷり使ったメランコリックなものだ。彼は特に何か不思議なことをやっているわけではなく、ただメロディーに語らせている。あなたの注意はモフェットへと向かうだろう。彼のベースの流れるような自己主張は、アレンジを覆すほどである。レガシーをテーマにしたアルバムであるにも関わらず、『Ask the Ages』はこの音楽が生きたものであることを感じさせない。“Who Does She Hope to Be?” はこのアティテュードを際立たせている。若きサイドマンが、ほんの一瞬リーダーとなる。

このアルバムは “Many Mansions” で驚異的な頂点に達する。この楽曲はシャーロックのアヴァン・ロックへの短期滞在を最も呼び起こさせる。そのペンタトニックのテーマは『A Love Supureme』の “Acknowledgement” セクションと同じ自然の質を持っているが、それが9分間の間繰り返されるにあたって、段々とBlack Sabbathノリ付のようにも聞こえてくる。シャーロックの前にサンダースがソロを取り、進んでいくよりも先にクライマックスに達する。有頂天な調子で始まり、そこからただただ狂気を帯びていくのだ。一つの持続音が叫び声のように響き、2つの音の間の泡のようなトリルで、彼は人生を伝えている。エルヴィン・ジョーンズは60代なかばでありながら、若い頃よりも活発であり、このソロイストの高みを更新している。この数十年の間に録音の制度が向上したこともあり、彼のキットは感覚的なものになっていた:ベース・ドラムへの打音は胸を殴られるような感覚で、ライド・シンバルの輝きが目の前に見えるかのようである。シャーロックによれば、彼がジョーンズの「リズムの殺戮」によって一瞬落ち着きを失って明らかに間違った部分があったという。「彼がコルトレーンと演奏しているのを見たバードランドへとフラッシュバックしたような感覚だった。そしてミスったんだ。一瞬この違和感を感じるだろう。だって僕は完全にやられてしまっていたのだから」と語る。その部分を聞き取ることができるだろうか?

『Ask the Ages』の美しさを言葉にするのは難しい。何か説明できないものを追い求めた作品だから。シャーロックはフィーリングを重視しない音楽――技巧や模倣に耽溺したり、聴き手を驚かせようとして自分の欲求を裏切ったり――から身を引くことに何のためらいもなかった。「それは音楽をつくるというよりは、パズルを組み立てることに近い」と彼は死の約1年前にインタビュアーに語っている。「音楽というのは自分の中から流れ出てくるもので、何らかの力であるべきだ。それはフィーリングであるべきだ。全てはフィーリングだ」。

彼は同じインタビューで、「全ては何かを自分の中に入れて、それを吐き出すということだ。わかるだろう?リアルであること。それが君の中にあるうちは大丈夫だが、それを音楽にしなければそれはリアルではない」。自分の人生の終わり間際で、シャーロックはその「何か」に一番近づいていた。彼は引き続き彼がたまたま手にした楽器への憎しみを口にしてはばからなかったが、音楽への愛情はまごうことなき本物だった。彼のヒーローであるジョン・コルトレーンと同じように、彼はその才能の頂点で亡くなり、来たるべき黙示を予感させる作品を残して旅立った。「年齢のことを考えたこともない。いい演奏ができていればそれだけで幸せで、そんな事を気にする暇もない。まだまだ先は長い。まだ自分を発見したばかりなんだ。音楽的には僕はまだ始まったばかり。やっと自分で思う通りに演奏ができるようになったところだ」と別のインタビュアーに語っている。

シャーロックはかつて、自分が宗教的であるというのはコルトレーンを神であると信じているという点においてだけだと語った。しかし、彼の演奏における表現の真実性の追求は、コルトレーンがより明確にスピリチュアルな方向へ向かっていたのとあまり変わらない。コルトレーンはより高次元の力を求めた:シャーロックはただフィーリングを求めた。彼と彼のバンドが『Ask the Ages』で異言(いげん)を唱えているのを聴けば、この2つは同じものを指し示す違う名前なのではないかと思い始めるだろう。

<Pitchfork Sunday Review和訳>Speaker Knockerz: Married to the Money II #MTTM2

サウス・カロライナ州コロンビアに住むデレク・マカリスター・Jr.は16歳でお金がなく、ほかのティーンエイジャーたちと同じように、遊ぶお金が欲しいと思っていた。彼はファストフード・チェーンのZaxbysの仕事に応募していたが、そこからの電話が返ってこないとわかった時、彼はコンピューターに向き直った。彼はFruityLoopsというビート作成のプログラムを13歳のころから使っていた。それはセルフ・プロモーションの魔術師で10代のダンス・ラップ・アイコンであったSoulja Boyが同じものを使っていたからだ。彼はそれで作ったビートをSoundClickというサイトで販売し、ソーシャル・メディア上で果敢にそれを宣伝していた。

2010年か2011年ころ、マカリスターのビートが初めて売れた。マイアミのラッパーが50ドルで買ってくれたのだ。そのお金で彼は手頃な値段のスピーカーを一組購入した。彼はMeek Millの『Dreamchasers』収録の ”Tony Montana”、そしてFrench Montana『Coke Boys 3』収録の ”Dope Got Me Rich” といったメジャーのリリースへの参加を達成した。彼のプロダクションを聞けば、アトランタのラップ・シーンからの影響が明らかに聴いて取れる:彼のピアノのメロディはびっくり箱にピッタリ合うほどにソフトで、Travis Porterの楽曲と並べても遜色ないだろう。彼の暗い808のサウンドやチクタクと刻むハイハットはLex Lugerからの影響が感じられる。サウスカロライナの16歳の少年のベッドルームにあるパソコンで、違法ダウンロードしたFruityLoopsを用いて作成された彼のビートは、それでもFutureの『Pluto』に収録されている楽曲のようにきこえる。

翌年にかけて、マカリスターは250個ものビートをSoundClickのページにアップロードし、その全てを売ることに成功した。この新しいお小遣いで、彼は即座に彼の宝物となるものを購入した。黒一色の新車のカマロだ。後にその車は彼の楽曲の中で繰り返し言及され、ミュージック・ビデオにも登場することになる。その車はスローモーションで撮影されると、ますますバットモービルのように見えるのだった。

ラップを始めたのは、ほとんどプロモーション上の戦略からだった。「ラップを始めた目的は、俺が自分でいい曲を作ることができると知っていたからだ」彼は2013年、まるでガラケーで録音されたような音質の悪いインタビューでそう語っている。「俺は自分をプロモートする方法を知っていたから、どんどん多くの人たちが俺のビートを甲斐に集まってきたんだ」。2012年の春、彼はSpeaker Knockerzという名前でYouTubeにメロディックなシングルをアップロードし始めた。彼の初期の楽曲の中でも最良の ”All I Know” はロボティックで無機質なメロディーを大量のオートチューンと明るいピアノのラインに乗せて聞かせるものだった。この融合が彼の音楽を決定づけ、やがて2013年にリリースされる2枚の重要なミックステープにもつながっていく。

『Married to the Money』と『Finesse Father』は、サウスやミッドウェストで2010年代初期に流行していた人気のラップとそう変わりなく聞こえるが、それもそのはず、それ以上のものを目指して作られてはいないからだ。キラキラとしたプロダクション、無表情に歌われるキャッチーな歌声と細部へのこだわりによって、この2枚のミックステープはメロドラマ的な小さなサーガとしての地位を与えられた。中にはクラブでケツを振るためだけのクソみたいな曲もあった(”Freak Hoe” など)。しかし大抵の曲はほろ苦いアンチ・ラヴ・ポップとストリートのフィクションによって構成されていた。しかし彼の失恋、孤独、そしてパラノイアは、インターネットで崇拝するように見ていたミュージック・ビデオからこれらの感情を学んだ10代の若者の空想のように、奇妙なまでに取り除かれていた。

彼は身の回りの音楽を研究した。まるでそれによって試されているかのように。(彼のYouTubeには彼がFutureの ”Same Damn Time” に合わせて踊る動画がある。彼は途中で音楽を止めてこうコメントしている。「なんでラッパーたちっていうのは中途半端に売れたことを自慢するんだ? それって本当に馬鹿げたことだと思う。俺なら半端なく売れたってことを自慢するけどな」)。特に彼が入れ込んでいたのがシカゴで現れつつあったドリル・ラップ・シーンの冷酷なスタイルだった:それは(Lil)Drukが試し始めていた禁欲的なメロディであれ、(Chief)Keefがトラウマをドラッグやアルコールで麻痺させることについて声を震わせる様であれ、ファンたちはそれらがトップ40のヒット曲であるかのように一緒になって歌うのであった。同じように、Speaker Knockerzは ”How Could You” で極悪で神経症的な感傷を、あるいは ”Rico Story” 三部作では希望のない犯罪の物語を、早口でまくしたてることができた。そしてその重苦しい雰囲気を、スキニージーンズを履いたティーンエイジャーたちが踊るために作られたような、太陽の光をまぶしたプロダクションと重ね合わせた。そうするとまさにそのとおりのことが起こったのである。

サウスでブレイクを果たす代わりに、Speaker Knockerzの音楽はさらに北のシカゴで生き生きと聴かれるようになった。スピリチュアル的に、Future風の強化版オートチューンとドリルのブルータルな心象風景をブレンドした彼のスタイルは、Breezy Montanaの ”Ball Out”、Shawty Dooの ”Its Foreign”(プロデュースはSpeaker Knockerz)、そしてSicko Mobbによって制作された数々の曲のようなローカル・ヒットを次々に生み出していたシカゴのバップ・シーンとうまくマッチしたのだった。キング・オブ・バップと呼ばれるシカゴの重要なローカル・テイストメイカーであるKemoは、『Married to the Money』収録の ”Annoying” に合わせて自身がダンスする動画をアップロードした。Kemoのお墨付きによってSpeaker Knockerzはシーンの主役に躍り出た。やがて、Toni Romiti――短い動画を投稿するプラットフォーム=Vineで当時人気だった人物――がこれらのシングルをシカゴで耳にし、彼女の6秒動画のBGMとして用いた。Speaker Knockerzは少しずつバズり始めた。

2013年の暮れ、Speaker Knockerzは彼の決定的なシングルとなる ”Lonely” をリリースする。彼のスタイルの完成形であった。矢継ぎ早に繰り出されるハイハットと心臓からの出血のようなピアノの上で、彼はまるでターミネーターのような冷酷さでこうつぶやく。「なにもないところから始めた、俺はハングリーだった/今ではビッチが着いてくる/クソが、俺はお前のホーミーになんかなりたくない/俺は俺ひとりで金を稼がなきゃな」。今回のバズは相当なもので、あのDrakeですらこの曲に合わせて歌う動画を上げるほどだった。Speaker Knockerzは ”Lonely” に続いて同じくダイナミックな ”Erica Kane” をリリースした。これは ”Rico Story” 三部作と並び彼の作詞の巧みさを伝えるものだった。”Erica Kane” は彼が生前リリースした最後の音源となった。2014年3月、まだ19歳だったSpeaker Knockerzはガレージの中で胸を抑えて倒れ込んでいるところを警察と父親によって発見された。死因は心臓発作だった。横たわる彼の横には黒塗りのカマロがあった。

Speaker Knockerzは確かにポップ風のラップ・ミュージックを作っていたが、彼が生きている間彼はポップ・スターではなかった。彼はいくつかのインタビューしか受けなかったし、彼について書かれたものもそれほど多くない。そしてAtlanticやUniversal Republicからの誘いにも関わらず、彼はレーベルと契約しなかった。彼の知名度はシカゴやニューヨーク、そしてミルウォーキーなど限られた地域だけのものだった。さらに彼が出てきたのはラップ・ブログが衰退し始めた頃だった:メディアが取り上げるのは、XXLのフレッシュマン特集の表紙を飾るような、バックにレーベルがついているスターばかりだった。彼が死んだあとでさえ、彼の家族はWondering Soundというウェブサイトのプロフィール以外は口をつぐんでいた。彼の死から半年後にリリースされ、”Lonely” ”Erica Kane” の両曲を収録した『Married to the Money II』がどのように完成されたのかは不明だったが、どうやら彼の家族、とりわけ彼の父親、デレク・マカリスター・シニアが大きな貢献を果たしたのだろうと考えるのが妥当だろう。

マカリスターは当初、父親(同じく音楽プロデューサーだった)と母親と共にブロンクスで育った。マカリスター・ジュニアが5歳のころ、父親はドラッグ関連の罪で刑務所に送られた。その頃、母親はマカリスターとその妹をサウス・カロライナへと移したのだった。13歳のころ、Speaker KnockerzがFruityLoopsで遊び始めたころ、彼はそのつたないインストゥルメンタルを電話越しに父親に聴かせ、アドバイスと批評を求めた。マカリスター・シニアは出所後、息子と親しく一緒に作業するようになり、彼をスタジオに連れていったり、彼のキャリアが芽を出し始めると雑務関連の部分を手伝うようになった。

近しい血縁のものが関与したにもかかわらず、その他多くの死後リリースされたラップ・アルバムと同じように、『Married to the Money II」は欠陥品だった。その構造は2020年のPop Smoke『Shoot for the Stars Aim for the Moon』と共通している部分がある。それは、メインストリームでの成功を目前にしていながらも突如失われた地方のスターのレガシーを受け継ぎながらも、新しくファンになる可能性のある人たちに向けた紹介でもある、という作品を目指して作られたという点だ。でも結局そんなたいそうな目標をいくつも目指したところで、とっ散らかったサウンドになってしまうのだ。

土台となったあの2枚のミックステープと違い、『II』にはタイトなエディットというものは存在せず、再生時間は長い。Speaker Knockerzの見切りの良さは、まるで思い付きのようで、面白くカオティックだった。しかしここではいろんな選択が必要にかられたものになっていて、特にこれまでの作品ではあまり見られなかったコラボレーションにかなり比重が置かれている。これらの楽曲のうちかなり多くのそれが未完成であることは聴いてすぐに分かるだろう:”U Mad Bro” でのKevin Flumはかなりありきたりな白人早口ラッパーのように聞こえるし、幼馴染であるCapo Cheezeが ”Smoke It” や ”Double Count” で用いているオートチューンを聞けば、あの時のJAY-Zは正しかったと思ってしまうかも知れない。Speaker Knockerzの初期の名声に貢献したVineスター、Toi Romitiが歌う ”Scared Money” のフックはどうしようもなく酷い代物だ。

粗が目立つ部分はあるものの、『~II』はSpeaker Knockerzのカタログへの出発地点として意図されたものである。特に特筆すべきは、引き続き当時のラップ・ミュージックのトレンドを最大化したような彼のプロダクションである。オートメーション風のハンド・クラップやフィンガースナップ、ブンブンと唸るドラム、そしてエレクトロニックなキーボードのメロディ。これらはリングトーン・ラップと、Rich Gangの『Tha Tour Pt. 1』やMigosの『Rich N***a Timeline』といった重要なミックステープの発表の間にぽっかりと空いた、非伝統的なATLラップの特徴である。もちろん “Lonely” と “Erica Kane” がピークではあるが、ポップなシンセサイザーの上に心臓のように弾むドラムがのっかる “Tattoos” や、オートチューンが深くかけられた彼による泣き叫ぶような歌声にぴったりの “Don't Know” もまたこの流れに連なるものだ。これほどバブリーでハーモニックなプロダクションを聴くと、もし彼が自身の手で――安価な用兵に頼るのではなく――ヴァースやフックを完成させるチャンスがあったなら、『~II』は彼の代表作になったのではないかと思わずにはいられない。

彼のこれまでのミックステープにおける歌詞の構造と同じく、歌詞――楽しげなものから陰鬱なものまで――はナーサリーライムのように直截的である。”We Know” の歌詞はこんな風だ。“The phone, the phone is ringing/I’m ’bout to talk dis dumb n***a out all of his ching-ching/All dis finnessin’ now I got all of this bling-bling/N***a… I’m fuckin an’ smokin’ and drinking”。初歩的な単語たが、方向感覚を失わせるようなオートチューンの歌声と、気持ちを感じるということを初めて学んだAIのような不気味なエネルギーの融合がそれらを浮かび上がらせている。同じように、”On Me” は気の抜けたゲストのヴァースを無視すれば、Speaker Knockerzの短いキャリアの中でも随一の生き生きとしたメロディックなヴァースを聴くことが出きる。“She wanna ride in my black car, because I’ma star” と彼は軽快に歌う。まるで彼のカマロに乗らないかという誘いは跪くことと同義であるかのように。

時がたつにつれ、Speaker Knockerzの物語を語るのは難しくなってきている。彼が成功を収めた地方のシーンは全く違うものになっているし、彼の音楽が芽を出したソーシャル・メディアのプラットフォームは今や遠い過去の記憶となった。彼を初期のヴァイラル・スターに仕立て上げたオリジナルのVine動画を探すのは難しくなっている。もしある日目覚めて彼のYouTubeページが閉鎖されていたら、我々が彼について知っていることの多くは失われてしまう。それはインターネット上だけに存在する物事がいかに儚いものであるかという事を、そしてビッグ・テック企業が明日にもその息の根を止めることができるプラットフォーム上にあるレガシーの脆弱性を、思い出させてくれる。

しかしともかく、多くの記憶に残っているポップ・ミュージック同様、『Married to the Money II』はタイムカプセルのようなものだ(Speaker KnockerzのCDの隣にはスナップバックキャップ、トゥルーレリジョンのジーンズ、彼のお気に入りだったUrban OutfittersのグラフィックTシャツ、そして不必要なチャックがたくさんついた服なんかがあるだろう)。しかし彼の同胞であるFutureやChief Keefと同じく、この瞬間は重要であると同時に、この時期に偶然起こった時代を超えた物語の背景でもある。もっと伝統的なポップラップの楽曲は2010年代初期のその瞬間に永遠に閉じ込められているが(例えば:”Rack City” や ”Black and Yellow”)、”Lonely” のようなシングルはタイムレスに感じるような感傷を湛えている。Speaker Knockerzは、2010年代に自分のベッドルームに閉じこもってインターネットをしていたティーンたちに人気だったもの全てに大きな影響を受けているにも関わらず、彼自身が独自の存在であるかのように聞こえるのだ。

<Pitchfork Sunday Review和訳>Lync: These Are Not Fall Colors

Lyncが活動していたのはたったの2年間であり、それは長い歴史に一瞬だけ現れた点のようなものである。1992年の暮れから1994年の間の短い活動の間に、ワシントン州オリンピアの3人組は4枚の7インチと、3つのコンピ盤参加曲、そして唯一のLPであり、皆に愛されることになる『These Are Not Fall Colors』をリリースしている。これらが彼らの公式の発表物の総計である(地元の友達や、フォード・エコノラインに乗って西海岸を上下して回った小旅行で出会った音楽関係者たちだけに配布された6曲入りのデモテープを除けば)。もしLyncが唯一のフル・アルバムを完成させる前に解散していたとしたら、1~2年の間DIY界隈で活動した後に解散し、もはやその存在を示す証拠となるのはいくつかのレコード盤のみ、というようなほかのバンドと同様に、鮮明に記憶されることはなかっただろう。

しかしつむじ風のようなこのアルバムにおいて、Lyncは特別な何かを表現している:ものすごい速さで過ぎ去っていく、青年期のおぼろげで言葉にしがたい感情の発露。そしてこの作品を聴いてみると、その粗削りな渦巻きの中には何か他のものも感じられるはずだ:ロック・ミュージックがこの先向かう方向のいち提案。しかし――これはこの作品の親しみやすい魅力の大きな部分を占めるのであるが――この作品のデザインはそういった内容から想像するよりも大げさでもったいぶってはいないのである。『These Are Not Fall Colors』はマニフェストではなく個人的なステートメントであり、青のボールペンで書かれたしわだらけのノートブックをそのまま音にしたような作品である。明らかに計算や自意識といったものは入り込んでいないことから、この作品はなにか基準となるものを打ち立てようというたぐいのものではなかったことがわかる。これは単なる流血であり、熱中し、楽しんで、純粋に作られた作品である。

シアトルから南に1時間ほど行ったところに位置する小さな町、オリンピアは、1980年代初期から独立系の音楽シーンの中心地であった。それは、一つには1967年に設立された公立の教育機関、Evergreen State Collegeのおかげでもある。伝統的なカリキュラムに縛られない自由な校風で知られる同校は急進的な学生たちにとって魅力的な場所だった。しかしこの学校の存在よりも、カルヴィン・ジョンソンの存在の方が重要であろう。ボルチモア生まれのジョンソンは1970年、彼が8歳の時にこの地域に家族と共に越してきた。比較的孤立したオリンピアの町にあって、彼はごく初期のパンクを発見した。1978年、まだ高校生だった彼はEvergreen Collegeの未熟なラジオ局=KAOSで番組を持ち、1982年には奇妙でありながら素朴な気風のカセット・レーベル=K Recordsを設立する。

Kはジョンソンと彼の友人たち、Mecca Normal、Girl Trouble、そして彼自身によるBeat Happeningといったアーティストたちのための音楽作品の発表の場として始まった。レーベルのサウンドは当初からローファイであった。初期のリリース作品はラジカセで録音された。Beat Happeningは2作目である『Jmboree』(1987年)を玄関で録音している。このレーベルのとっ散らかった感じは一つにはジョンソンの趣味もあったが、そうせざるを得なかったという側面もある。彼らはレコードのスリーヴも白黒でコピーした後に手作業で色を付けた。そのほうが安かったからである。棒人間の絵をアートワークに使ったのも、そっちのほうが身の丈に合っているからであった。ほかのパンクスたちがスパイク付きのブーツで着飾るなか、ジョンソンは足首にピンクのバンダナを巻くだけだった(彼の友人であったイアン・マッケイは振り返って「こいつは変な奴だ」と思ったと語っている)。オリンピアのシーンを広く知らしめた6日間のフェスティバル、1991年に開催されたInternational Pop Underground Conventionにおいて、ジョンソンはヴィーガン用のキャンディを聴衆にばらまいた。

Kの美学の中心には決して消し去ることのできない純粋さがあり、それは1979年、当時17歳だったジョンソンが『New York Rocker』に宛てて書いた手紙によく表れている。「僕は秘密を知っている。ロックンロールというのはティーンエイジャーのスポーツであり、すべての年齢のティーンエイジャーによって演奏される。べつに15歳でも、25歳でも、35歳でもいい。そのハートに愛があるか、美しいティーンエイジの精神を持っていればいいんだ」

1990年代の初めには、Kはミュージシャン、アーティスト、そしてジン作成者たちの国際的ネットワークのハブとして機能するようになっていた。彼らは日本やイギリスの似たような考えの持ち主たちと関係性を築くとともに、ワシントンD.C.のDischordとは同志としてアーティストを交換したりツアーを一緒に回ったりしていた。オリンピアのシーンはシアトルのグランジ・ブームからは距離を取りながらも、独自の特異な特徴を発展させながら繁栄していった(Modest MouseのIsaac Brockはのちにこう語っている。「自分たちがイサクワ出身であるということにしたのは、シアトルやオリンピアのどちらにも縛られたくなかったからだ。シアトルの音楽シーン、つまりグランジはもっとわかりやすいロックやメタルって感じで、オリンピアはちょっと変わった感じだった」)。ライオット・ガールのムーヴメントは、Bikini KillやBratmobileが活動を始動させたオリンピアにそのルーツがある。さらに言えば、ティーンの精神(”teen spirit”)について強い考えを持った若者がもう一人、オリンピアに短い間住んだあと、シアトルへ移って世界的に有名になった:カート・コバーンはK Recordsのロゴのスティックアンドポーク・タトゥーを二の腕に彫っているのだ。

その間にも、Kill Rock Stars、Yoyo Recordings、Punk in My Vitaminsといった新興レーベルが街にあふれるバンドを収容するために次々に生まれていた。Lyncsのサム・ジェインはこう振り返る。「ただ通りを歩きながら人に話しかければそういう人と出会うんだ。そういう人たちは町の外からショウでプレイするためにやってくるんだけど、ほかにすることもないっていうんで、ここに1週間かそこら滞在することになるんだ。みんな短期滞在だったし、シーンで顔が広いキッズもたくさんいた。お互いの家に押しかけて泊まって、また次の町へ…という生活を送るキッズたちのネットワークが形成されていたんだ」。

今振り返って、その時代が一枚岩のムーヴメントだったと考えるのはたやすい。しかし「グランジ」や「パシフィック・ノースウェスト」(あるいは「シアトル」)という用語は、なにか特定できないその他の勢力を表す換喩に過ぎない。1992年、パンクと今日で言うところのインディー・ロックが隆盛を極めていた:シーンは多様なアイデア、音楽スタイル、そして社会的ネットワークでで溢れかえっていた。ハードコア、ポップ・パンク、エモ、スクリーモ、ホワイトベルト、ピッグファック、メタル、スラッシュ、スラッジ、パワーヴァイオレンス、ライオット・ガール、インディー・ポップ、ローファイ、オルタナ・フォーク、オルタナティヴ、カレッジ・ロック、そしてグランジですら、それらはお互いに重なり合い、全く異なる者同士に思えてもお互いを支え合っていたのである。そしてLyncはその中から一つだけを選ぶのを拒み、その全ての美しい混沌の鏡像となったのである。

サム・ジェイン、ジェームス・バートラム、デイヴ・シュナイダーはLyncを結成したときまだ10代だった。バンド初期の記録は殆ど残っていない:彼らのデビューはおそらく1992年10月にシアトルのExcursion Recordsから出たカセット・コンピレーション『This Is My World』で、真っ直ぐなUndertowや同じくNYHCにインスパイアされたBrotherhood(後にSunn O)))を結成するグレッグ・アンダーソンが在籍)といったバンドと並んで参加している。Lyncが1993年の『Julep: Another Yoyo Studio Compilation』にHeavens to Besty、Slant 6、Kicking Giantといったグループとともに参加した際には、『SPIN』誌のその年の10月号で「期待の新鋭」と紹介された。1994年5月の『Punk Planet』誌の創刊号に掲載されたシアトルのシーンのリポートでは、「オリンピアの3大バンドはUnwound、Mary Lou Lord、そしてLyncだ。それ以外には考えつかない」と記されている(市内でのライバル関係は明らかに存在したのである)。

その希少さとは裏腹に、Lyncの1993年のデモ・カセット『Codename』は幸先の良いデビュー作と言えるものではない。音質も悪く、タイムキープはガタガタである。ジェインの声はまるで望遠鏡の逆側から聞こえてくるようであり、シュナイダーのドラムはクラッシュ・シンバルの音割れで何も聞こえず、バートラムのベースは聞き取ることすら難しい。スタイル的には、そこに収められた6曲は型通りのエモとポップ・パンクのミックスと行った趣で、底に金属的なガレージ・ロック的な音も付け加えられている。”Lightbulb Switch” は照明のスイッチに手が届かない少年の視点から歌われ、The Dead MilkmenがShel Siversteinをカバーしているようなうぶな雰囲気がある。

Lyncが1993年2月にパット・マリーと彼のYoYo Studioで行ったセッションはよりシャープなサウンドとクリアなヴィジョンを生み出した。3曲入りのEP『Pigeons』では、彼らをJawbreakerのような熱のこもったポップ・パンクと、同じシーン出身のUnwound(厳密にはタムウォーター出身だが、そこはオリンピアからすぐのところである)の苦悶のポスト・ハードコアのちょうど中間に自分たちを位置づけた。スロウでたちこめるような ”Pigeons” のリフはリョコウバトの絶滅の暗喩であり、ジェインの声はボソボソとつぶやくようなスポークン・ワードと耳障りなシャウト風の歌い方を行き来しているが、後にそれは彼の得意技となる。水力発電の生態系への影響を歌う、エネルギッシュな ”Electricity” は、Green Dayも初期に所属していたベイ・エリアのLookout! Recordsから出ていてもおかしくないようなサウンドである。

これらの歌詞のテーマが「ひどく」エモ的に聞こえるのであれば、音楽自体も時には数歩その方向に踏み入れている。”Friend” で「I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry!」と叫ぶジェインの声はひび割れ、十代の怒りの生々しいサウンドは落ち着くには少しばかり演技がかりすぎている。Lyncがまだ自分たちのサウンドを模索していたことは明らかである。ジェインは後にこう振り返っている。「僕たちは自分たちが影響されたものから一歩でも踏み出して、それがどういうものなのかを客観的に見ることができていなかったんだと思う。Lyncがどういう音楽を作っているのか全く見当もつかなかった。誰かがそれをぼくに説明しようとしても、『でもそれが結局なんなのか理解できない』って感じだった」。

Lyncは1993年の暮れにもう一度レコーディングを行う。今回はNation of Ulyssesのティム・グリーンと、Bratmobile、Karp、Unwound、そしてSleater-Kinneyといったアーティストがその短い存続期間の間に作品を録音した、オリンピアにある控えめなスタジオ=The Red Houseで行われた。彼らは後にアルバムで聞かせることになるサウンドに近づきつつあった――ギターはより分厚くなり、オープン・コードと棘のある不協和音を交互に用いている。1994年、Kの「インターナショナル・ポップ・アンダーグラウンド・シリーズ」の一環としてリリースされたシングル ”Two Feet in Front” ではまずガラス細工士のようにきれいに音色を引き伸ばし、次に鍛冶屋が鉄を叩いて火花を散らすかのようにコードを曲げるような、そんなやり方で編曲にアプローチしている。”Lightbulb Switch” はB面に再録されているが、今回はダブル・タイム・ハードコアの2分間の疾風のようなアレンジに変わっている。

1994年の5〜6月、LyncはシアトルのJohn & Stu's Placeにおいて、フィル・イークをプロデューサーに招いて作業を進めた。以前は食料店だったこのスタジオはグランジの歴史が息づく場所であった。Green River、Soundgarden、Mudhoney、そしてTADといったバンドたちがこの場所で重要な作品をレコーディングしている。またNirvanaがのちに『Bleach』となる、初期のレコーディングを行ったのもここである。イークはまだ音楽制作に携わるようになって2年ほどしかたっていなかったのにも関わらず、この『These Are Not Fall Colors』と同時期にBuilt to Spillの『There's Nothing Wrong With Love』のレコーディングもしていたと考えると驚くべきことである。この2つのバンドの歴史にはたしかに重なり合う部分があるが(1993年と1994年、ダグ・マーシュはカルヴィン・ジョンソンと共に何曲か録音をしているが、そのうちの一つにバートラムとシュナイダーがリズム隊として参加し、Kから『The Normal Years』としてリリースされている)、この2枚のアルバムには互いに類似点が一つもない。『There's Nothing Wrong With Love』がすべてレイヤーで重ねられていてライトである――近い音域でのハーモニー・ボーカルやクリーントーンのギターがマーシュの輝かしいソロ・プレイと対置されている――のに対し、『These Are Not Fall Colors』は濃密でジメジメしており、堆肥積みの中の枯れ葉のように粘り気のある作品である。

アルバムの1曲目である ”B” は、これらの初期の7インチを録音していたバンドと言うよりは全く違うバンドの作品のようだ。まずはフィードバックの突風クモのような不協和音のギターから始まる:バートラムのベースが入ってきて、少しばかり調和するような兆しを見せたかと思うと、軸が回転し、そのハーモニーを混乱の中に投げ捨てる。シュナイダーのドラムは打ち鳴らされるシンバルの海であり、そこに句読点を打つように時折スネアが打ち鳴らされる。コーラスでもその混乱はマスばかりで、バートラムはまるで手にかけた局部麻酔が解けきっていないかのようにベースの弦をすりつぶしている。これほどまでに無定形なものをコーラスと呼んでもいいのだろうか?語りうるメロディーというものが存在しない:ベース、ギター、ドラムは、まるで岩滑りが不承不承ながらに山を登っていくかのように、あらっぽい調和の中でのたうち回っているだけである。ジェインはその前面でなにか真面目なことと連続殺人犯について歌いながら叫んでいる。その後方ではまた別の声が血みどろの殺人のような叫び声を上げている。

急速な勢いで発展していったエモのサウンドによく注意を払っていたものならばこれらのサウンドをきちんと認識できたのかもしれない。Heroinはその前年にセルフタイトル作で似たようなアイデアを探求し、彼らの近いところではUnwoundがそれまでの3年間を費やして似たようなフィードバックの閃光とチューニングの狂った弦楽器の文法を作り上げていた。しかし『These Are Not Fall Colors』の次の曲 ”Perfect Shot” でLyncは、スクリーモを世界に紹介したサンディエゴのレーベル=Gravityが次に契約するようなバンドと単に連帯しているだけではないということを示したのだった。

この曲は整った、なんなら楽しげですらあるようなギター・リフから始まる。束の間、まるでJawbreakerの領域に戻ったのかのようだ。そしてバートラムがベースでコードをかき鳴らすと、ジェインがなにか言葉にならない叫び声をあげ、シュナイダーがスネアを一度だけ思いっきり叩く。これがこのドラマーが好んで使う技である:そのライフルの射撃音と同じくらいの音量でヒビを入れるかのように叩かれるスネアは、その直後に変化が訪れることを示している。そして地獄の扉が開かれる。このアルバムそのものもそうであるが、”Perfect Shot” は常軌を逸したベクトルのぶつかり合いであり、互いに競い合っている衝動による綱引き合戦である。シュナイダーのタムは上昇気流に乗った枯れ葉のように舞い上がり、ジェインのギターとバートラムのベースは絶えず刺し合い、打ち合っている。このアルバムの編曲はあらなた境地の複雑さを誇るが、その変化はせっかちで、まるでナプキンの裏に走り書きをしたような計算に基づいていて、調和と不調和の間でよろめいている。

この作品の真の特徴は、すぐにはそれと同定できないテクスチャと重量である:ボトム・ヘヴィな音像と響き渡るハーモニーが、汚れた銅製のランプのような重さと鈍い輝きを与えている。全てが過飽和している。ベースとギターを聞き分けるのが難しい部分がしばしば登場する:ジェインとバートラムはコードを発声するのではなく、コイルから絞り出すかのように鳴らしている。それは暗くけだるげなサウンドであるが、それがジェインの砂やすりで削ったかのような咆哮と少し鼻にかかった喋り歌いをより錯乱したものにしている。その混濁は意図的なものである:それは下手な録音によるものではなく、過剰の感覚である。部屋の中にあまりにも多くのサウンドや混乱、形のない感情が溢れかえっていたためにテープの回路をそれらが埋め尽くしているのである。

これらの混沌にも関わらず、このアルバムにはアンセムがないわけではない。”Silverspoon Glasses” はポップ・パンクのフックとスクリーモの苦悶、一緒に叫ぶことのできるコーラス(「Bombs go! Krakakowkrakow!」)と陰謀めいたつぶやきの完璧なバランスを取っていて、ジェインのボーカル・パフォーマンスはこのアルバムの中でももっとも輝いている。”Cue Card” は舞い上がるコードと、聴手が思っているとおりに解釈できるほどに曖昧な歌詞が物悲しげな勝利を飾っている。”Heroes & Heroines” はUniversal Order of Armageddon風の混沌から、アルバムの中でも最もスウィートなコーラスへと沈み込んでいく:「It’s you, it’s you, it’s you/You know the sky’s the limit for you」。Lyncは彼らと同世代のバンドを映し出すこともあるが、『These Are Not Fall Colors』は更に広い網を広げている:”Cue Card” はSonic YouthやHüsker Düのようなフルスペクトルのきらめきを聞かせ、”Turtle” はSlintの前身であるSquirrel Baitが1985年にHomestead RecordsからリリースしたデビューEPに収録されていた ”Sun God” を不気味なほどの正確さでなぞっている。この類似がどれほど偶然なものとは言え、この比較はどこか示唆的である。意識していたかどうかに関わらず、Lyncはな十年も前のパンクやインディー・ロックをさかのぼり、無視されることが多かった継父を拾い集めているのだ。

愛らしい ”Pennies to Save” はアルバムの感情的なピークを担っているかもしれない。その歌詞の大部分を聞き取れなかったとしても、その懇願するようなコーラスは実に平易である:「Where has it gone?」。それはまるで、Lyncは自分たちの青年期の真っただ中にいながらも、無責任でいられる日々がどんどんと「成年期」へと凝り固まっていくのを感じられていたかのようだ。ある日目覚めて自分の若さが過去のものとなっていることに気が付いた大人の目線から歌われるこの曲は驚くべき共感性を持っている。パンクは「凄まじい速度で生きて、若く死ぬこと」を説いてきたジャンルであるが、ここでLyncは人生における避けられない難題としっかり向き合うことの重要性を理解している。

アルバムのタイトルは、若さや絶望といったものがどれほど中心に据えられたアイデアであったのかを明らかにしている。その由来はアルバムのインナー・ジャケットの中で明かされている。見開き右側のページには当時9歳かそこらだったジェインが1983年1月5日に書いた日記がコピーされている。そして左側には木を描いた絵があり、上の部分は青い色でぐちゃっと塗られている。そして、大人と思われる字で「青ではなく、紅葉の色を使いましょう」とコメントが書かれている。これを知ったうえで聴くと、このアルバムの騒音もあまあましいものに聞こえてくる。全ての「間違った」音色や不協和音は、器の小さい教師や子供時代のトラウマに対する復讐なのである。

アルバムは7月25日にリリースされた。レヴューはそれほど多くなかった――『CMJ』誌に一つ、そして『Orland Sentinel』紙の中で軽く触れられただけだった――が、それらはおおむね好意的なものだった。「彼らの音楽は時おり平穏から雪崩のようなノイズへと崩壊していくが、そこにはそこはかとない優雅さのようなものが感じられる」とシアトルの『Rocket』誌は書いている。「『These Are Not Fall Colors』 は彼らのこれまでの作品の中では最も優れており、さらにはK Recordsにおける新世界秩序の表れである:よく(間違って)レーベルに紐づけられるかわい子ぶったミニマリズムからの脱却である」。

Lyncはその夏少なくとも両手で数えられるほどのショウで演奏している。その中にはオリンピアのYoYo A GoGo Festivalやバークリーの神聖なる924 Gilman Streetでのギグも含まれていた。そして1994年10月11日、全年齢向けのシアトルのクラブ、Velvet Elvisにおいて彼らは最後のショウを行った。ライヴの映像には壁から壁へとひしめき合うキッズたちの姿が映されている。ジェインはラップアラウンドのサングラスと黒いトラック・ジャケットをまとい、マイクの前に無表情で立っている。シュナイダーは彼の後ろでアーガイル柄のセーターを着て叫び声をあげ、バートラムはバンドメンバーたちと向かい合い、繰り返し飛び跳ねては地面に転げ落ちている。映像の画質はもともとぐちゃぐちゃである彼らのサウンドにはあまり関係ないが、この劣悪極まりないクオリティの映像からでも、彼らの演奏からはバイタリティがこちらに伝わってくる。

「あれは、僕にありがちな向こう見ずで性急な決断の一つだった」とジェインは解散についてのちに述べている。「僕がLyncで思う存分にたくさん楽曲を書いていたとは思わない。僕はただオリンピアで一生懸命駆けずり回っていただけなんだ。自分で運転してみんなを熱狂させていた。それは僕にだれにも抑えられないエネルギーがみなぎっていたからだ」。ジェインは最初、ベッドルームで4トラックのレコーダーを使ってテープを録音し始めたが、やがていとこ(Alice in Chainsのレイン・ステイリー)からもらった8トラックのレコーダーになった。「僕はそこに座ってとにかくたくさんの音楽を録音していた」とジェインは振り返る。「そして僕は気まぐれでLyncをやめた。メンバーに対してイラついていたとか、たぶんそういう馬鹿気た理由だったと思う」。

Love as Laughterというプロジェクトのおかげで、ジェインのテープはその後26年間、彼の人生を占めることになった。極端なローファイによる実験――SmogやSebadohの難解な初期作にも通じるもので、1994年にリリースされた1組のカセットにおさめられている――として始まったそれは、徐々に魅力的なベッドルーム・ガレージ・ポップへと成長し、Kから1996年と1998年に2枚のアルバムをリリースした。1999年に、彼はSub Popと契約し、先鋭的なパワー・ポップとクラシック・ロックのアルバムを3枚、このシアトルのレーベルのために録音することになった(シュナイダーは1999年の『Destination 2000』から復帰している)。一方、バートラムとシュナイダーはしばらくの間Built to Spillに加入した:バートラムはシアトルのギターとドラムの2人組で、ゆがんだメロディが明らかにLyncの影響を受けていると思われる764-HEROに拾われたのち、Red Stars Theoryへと移籍した。

彼らの活動期間はこれほどまでに短かったのにもかかわらず、Lyncは痕跡を残した。ジェインが2020年末に46歳で亡くなった時、彼が10代の時にやっていたこのバンドの名前は彼が長年取り組んできたソロ・プロジェクトと並んで見出しに使われた。ジェインは12月半ばに失踪した。彼は数日後、自身のピックアップトラックの中で丸まっているところが発見された。彼の家族は、パシフィック・ノースウェストからのロード・トリップの帰り道に、診断されないままになっていた心臓の症状によって亡くなったと語っている。その直後、洪水のようにあふれだした追悼文の数々が彼の影響のタペストリーを描き出した。パシフィック・ノースウェストの同胞たち――フィル・エク、Modest Mouseのカービィ・ジェイムズ・フェアフィールド、彼の元バンドメイトであるシュナイダー――や、Superchunkのマック・マコーン、Dinosaur Jr.のJ・マスシス、さらにはコメディアンのフレッド・アーミセンも、2004年にModest Mouseが『Saturday Night Live』に出演した際、ジェインがステージに加わったのを述懐している。Fleet Foxesのロビン・ペックノールドは簡潔にこう書き記している。「あなたは知らなかったかもしれないが、あなたは私を形成するつかみどころのないヒーローであり、私たちが愛する多くの人々の人生に影響を与た。まさにサム・ファッキン・ジェインだった。ファック」。

これらの追悼文を読んでいて共通するのは、彼の寛大さが強調されている点である。それらの多くは、子供のような無邪気さによる深夜のよもやま話を書いている。Lyncの1997ねに発表されたアンソロジー『Remembering the Fireballs (Part 8)』を共同リリースしたTroubleman Unlimitedのマイク・シモネッティは、ニュー・ジャージー郊外でのショウの後、ジェインと夜明けまでバスケットボールをしたことを回想している。The Moldy Peachesのキンヤ・ドーソンは、ジェインが「Soda Jerks」という架空のギャングの指導者だったことを振り返り、セルフサービスのドリンクサーバーから紙コップにソフトドリンクを注ぐとドアからダッシュで外に駆け出して、「Soda Jerks!」と叫んでいたことを語っている。ルイ・マッフェオの追悼文にも砂糖が登場し、その中では中西部のコンビニエンスストアで綿菓子を買ったツアーメイトの2人が、洗車機のホースでお互いに水をかけ合い、濡れてベタベタになった紙のコーンを抱えて笑い崩れたという逸話が読める。

こういった思い出たちの純粋さも、『These Are Not Fall Colors』の本質と照らし合わせるとより実感できる。乱気流もあるけれども、希望に満ちたサウンドである。2020年の初め、ジェインは珍しくFacebookのグループ・ページに投稿を残している。「僕たちが子供のころにやっていたバンドは今でも愛されていて、全ての年齢の「キッズ」たちに聴かれている」と彼は驚いている。当時、彼はこのアルバムがいつかクラシックになるとは到底信じられなかっただろう。彼はただ自分や自分の友達のために音楽を作りたかっただけなのだ。しかしそれでも、彼はこれらの楽曲の中に何か残っていくものがあるのではないかという予感を持っていたと付け加えている。「僕が思っていたのは、未来の自分に若くあること、何かに立ち向かうということがどのようなものだったのか思い出してほしい、ということだった。たぶんそれはうまくいったんだと思う。だって、2020年の今、僕はこの子供をハグして、ありがとなと言いたいと思っている」。

<Pitchfork Sunday Review和訳>Joyce Manor: Joyce Manor

ソーカル(カリフォルニア南部)のポップ・パンクを約半世紀にわたって保ち続けてきた、地下室やボーリング場のビールにまみれたエコシステムの中から、ジョイス・マナーは出現した。しかしバリー・ジョンソンは、パンクの流行のテイストを担う新たな先鋭隊によって拡散された、この一語一句を引用したくなるような、すべてフックでできているような18分間・10曲である『Joyve Manor』の伝説が、本当はどのような存在によって作られ、消費されていたのかを知っている:「16歳や17歳の、鼻ピアスをつけて髪の毛を緑に染めた女の子たち」、GIFや歌詞の引用、低画質のライブ・ビデオをシェアすること。彼の言っていることがよくわからないのであれば、それは「Tumblr」である、と言い切ってもいいだろう。Tumblr時代最初の決定的なパンク・アルバムである『Joyce Manor』はその予測可能な未来への道筋を作り、即時性を報酬とし注意持続時間の不可逆的な一口サイズ化をもたらしたソーシャル・メディアとストリーミング・トレンドの時代を見越していた。

2011年、彼らはシンプルに誰しもが賛同できるようないちバンドだった:ハードコア・キッズたちにとっては、コップにお代わりを注いでいるうちに少なくとも3曲、疾風のように突き進んでいくジョイス・マナーを評価していたし、ナードたちにとってもフォーク・パンク、スカへの傾倒や魚に生理はあるのかと不思議がる曲などに夢中になっていた。ポップ・パンク保守派とエモ・リヴァイヴァリストも、Jawbreaker、blink-182、Green Day、Weezerを同等にカリフォルニアのポップ・ロックの形成に貢献したと考える一つのバンドによって統一されたのであった。

このような典型的な派閥争いの中でジョイス・マナーは「年長の政治家」のような存在であると考えられていた。その息の長さによって尊厳が与えられていたのだ。しかし彼らは『Joyce Manor』ですでにそれを乗り越え、すべての曲のサブテキストから、あるいはポスト・ティーンであること、ポスト・パンクであることから退いた。あるいは、年を取って丸くなった、ともいえるかもしれない。ジョンソンはジョイス・マナーが田舎の青春時代風アメリカーナで形成された町・トーランスのサウス・ベイ郊外で結成されたときすでに20代であった。彼がベーシストのマット・エーベルトと初めて出会ったのは地元のボーリング・リーグにおいてであった。それは「アメリカをモール化したもの」とかつて評されたデル・アモ・ファッション・センターからそう遠くないところで開催された。二人はのちにオレンジ・カウンティのスカ掲示板で再開することになる。ギタリストのチェイス・ノッブは当時16歳でゲイブル・ハウス・ボウルの従業員だったが、ディズニーランドの駐車場で不正に手に入れたジュース(Joose。アメリカで販売されている炭酸アルコール飲料)で「お清め」をされた。

その3年後、『Joyce Manor』は大半のソーカル・パンクのアルバムがそうであるように、ハイスクールでの退屈な日常の描写から幕を開ける。”Orange Julius” はジョイス・マナーの本質を伝える1曲である。長い単一のヴァースが激しさを調整していき、終わる直前に一瞬ギャング・ボーカルがカタルシスを表出する。ジョンソンはこの曲を「自分をいじめてくる人と恋に落ちること」についての楽曲であると説明しているが、憎んでいる人間と恋に落ちることはおそらくジョイス・マナーの音楽に最も多く登場する通奏低音であるかもしれない。ジョンソンが恋愛について書くと、それは ”See How Tame I Can Be” となるのである。ジョイス・マナーにはサウス・ベイから出られないのではないかという恐怖を歌った曲がたくさん、とにかくたくさんあるが、そこを去ることがどういう気分であるかということを本当に考えてつづった曲は一つもない。

ジョンソンとエーベルトは、ソーカル・パンクを実物大の革命の素描として、あるいは頭皮のためのヴィジョンとして用いることの無意味さを身を持って体験した。今日に至るまで、ジョイス・マナーはトーランスの閑静な住宅街にある、改築したガレージで練習している。この場所が使用可能な状態であるということは、所有者の親切心ゆえである。その所有者とは、ブラック・フラッグのグレッグ・ジンが主宰する伝説的なレーベル=SSTから3枚のアルバムを出したLAのパワー・ポップ・アクト=ザ・ロストの元ギタリストである。ロストのギャラではローンが払えなくなったこの家主は、やがてヒューレット・パッカードでかい社員の職を得て、ハスラー・ハニー(訳注:ポルノ雑誌『ハスラー』の見開きページに登場するモデル)たちが参加するような全国規模の会議に出席していた。ガレージの壁には10代の息子のためにサインされた何十枚もの見開きページが貼られている。

2011年当時、大企業に務めることや、あるいはエピタフのような伝説的なLAパンク・レーベルで3枚「も」アルバムをリリースしていることでさえジョンソンには魅力的には思えなかった。『Joyce Manor』に至るまでのバンドの結成物語は、ジョンソンが徐々に自身の意志とは反対側に突っつかれていった過程でもあった。その3年前、フォーク・パンカーであるアンドリュー・ジャクソン・ジハード(今はAJJと名乗っている)が、彼が以前やっていたハードコア・バンド=フィーヴァー・キッズと一緒にギグをやらないかと持ちかけた。彼らはちょうど解散したところで、ジョンソンは新しいプロジェクトの名前もその場で適当にでっち上げた(「ええと、ジョイス・マナーだっけ?」)。彼はすぐにいくつかの楽曲をかき集め、アコースティック・デュオとしてジョイス・マナーの最初のギグで演奏した。ジョンソンはソングライターとして恐ろしいほどの労働倫理を持っていたが、DIYパンクの泥臭い事柄には一切興味がなかった。フライヤーを作り、友人をショウに招待し、ギグをブッキングし、ジョンソンに対し他のメンバーと同様にジョイス・マナーを真剣にやるように説得したのは全てエーベルトだった。「(当時にしてみれば)それはぼくがそれまでに関わった中で一番馬鹿げたクソみたいなアイデアだった」とジョンソンは2018年に振り返っている。「家賃やらなんやらでとにかく大変だったのに、24歳でトム・ソーヤーみたいな冒険を始めようだなんて嫌だった」

ジョイス・マナーがパンク・ミュージックを演奏するということ自体が驚きのようなものだった。彼らはよくモリッシーやウィーザーを主な影響源として挙げていた:それはいつの時代も、自分を惨めだと感じるには自分は賢すぎると思っているが、賢すぎるがゆえに自分のことを惨めだと感じているようなティーンエイジャーたちが発見するアーティストたちだ。しかし、ジョイス・マナーはその二組のようなサウンドを熱心に目指している他の幾百、幾千ものソーカル・バンドに混ざることに対して興味がなかったし、そうする能力も持ち合わせていなかった。”Ashtray Petting Zoo” の元気なシャッフル・ビートにはなんとなく ”Is It Really So Strange?” の面影を感じさせるが、それくらいである。ウィーザーとの比較も、ミッドテンポの6/8拍子で、クールな子どもたちがそうしているからと言ってパンパンになったリュックサックを片肩に背負ったナードのようにノシノシと歩いている ”Leather Jacket” や ”Beach Community” にのみ起因する。

また、彼らは非常に短い曲しか作らず、そこにオルタナ・ロックのメロディーを一日中酔っ払っているようなシュールレアリズムの作法で打ち付けている。それはまるでアルコポップ(訳注:炭酸清涼飲料水のような味付けのアルコール飲料)しか飲まないソーカル版Guided By Voicesのようだった。”Beach Community” では紛失したノキアの携帯を探しながら、ジョンソンは「逆向きに数を数える」警察や道行く人々に眉をひそめられる。”Ashtray Petting Zoo” や ”21st Dead Rats” と言った不条理な楽曲のタイトルは、腐っていく肉体を想起させたり、あるいは単に音声的に叫んで様になる言葉として、彼らのフックとしても機能している。デモ音源やスプリット、そしてジョンソンのノートに散らばっていたそれまでのジョイス・マナーのそれまでの楽曲はすべて公の場に出ていたので、『Joyce Manor』はどんなアイデアも無駄にすることが耐えられない多作なソングライターによるアイデアの手形交換所として、彼ら版の『Bee Thousands』になっていたかもしれなかっった。しかしジョンソンはインディーズの自己非難的なものであれ、パンクの自己破壊的なものであれ、「ライフスタイルだから」という言葉が通用するものは何でも懐疑的に見ていた。Guided By Voicesがそれぞれのアルバムに数ダース分モノ楽曲を詰め込む傾向にあることについて尋ねられたジョンソンは鼻で笑って、「そんな事しなければいいのにと思ったことはない?」と言い放った。

『Joyce Manor』は、五打ち切られてもいいような向こう見ずなショウにはうってつけだった――どの部分で終わってもキリが良かった。”Beach Community” ほどの粘着力のあるコーラスを書いたバンドならだれでも、それを少なくとも2回は繰り返すだろう:しかし彼らはビッグなコーラスとビッグなコーダを一緒にやってしまう。”Leather Jacket” は全てがコーラスだと言ってよいほどだが、本当のフックは高校生の裏切りによる臆病な怒りを追体験させるような、ブリッジにおけるエーベルトのリード・ボーカルである。

10年の間に着実に評価が高まっていたのにも関わらず、私はJoyce Manorのようなサウンドを鳴らすバンドが他に思いつかない。というのも、どうしてそんな事をしようとするだろうか?彼らの楽曲は真似するのがほぼ不可能だ。全ての構成要素が全体と分かちがたく存在しているからだ。その後の発表されたアルバムも全てそうだったように、『Joyce Manor』は彼らの編集や抑制における、非パンク的性質の突出ぶりを示す作品だった。それはジョイス・マナーが「イマイチ」の棚から引っ張り出してきたであろう楽曲群において顕著である。彼らの2009年1月15日のデモ音源においては、”Stir Crazy” は発狂したフォーク・パンクのバーナーのような曲で、コカイン中毒に足を踏み外していく友人について歌われていた。2年後、彼らはその曲のテンポを落とし、安定感のあるシャッフル・ビートに乗せ、ボーカルのザラつき感を削ぎ落とし、”Ashtray Petting Zoo” という楽曲に仕立て上げた。”Constant Nothing” や ”Leather Jacket” は前年の『Constant Headache EP』から選曲され、より整ったプロダクションが与えられている。このバンドを象徴するような1曲 ”Constant Headache” 自体はそのEPには収録されていない。

他の同じようなパンク・アルバムのように、『Joyce Manor』が9曲、15分間だけで終わっていた平行世界があったかもしれない。しかし ”Constant Headache” という楽曲がなかったとしたら、このアルバムが10年後もこうして語られるような作品になったり、彼らが3000人キャパの箱でトリを務めるなんてことは起こらなかっただろうと感じる。この曲は『Joyce Manor』の中で最も野心的ではない楽曲でありながら、より大きな出来事の前兆となった。この曲を通して一つのメロディー・ラインが繰り返されているが、それは ”Don't You Want Me” を覚えようとしている人が2軒めのバーで眠りに落ちてしまったような代物である。楽曲の大半は2つのコードだけで構成され、ギターのレッスンを3回受けただけのティーンでも引けるような爪弾くようなパターンとリズムで演奏される。ジョンソンが「entirely fucked」とシャウトするところでピークを迎えた後、バンドの演奏は停止する。しかし ”Constant Headache” は、高校自体に酔っ払ったり初めてセックスをした記憶が、その後の人生では決して匹敵することのない基準を設定してしまったのだという、しつこくて厄介な諦めを伝えるために絶対に必要な楽曲だった。

彼らが初期の頃、そして今でもしつこくJawbreakerと比べられるのは、”Constant Headache” によって道理の通ったことのように感じられる。カリフォルニアのバンドで、その場にいながらもいないような、その場から少しだけ浮遊しているような、ぶっきらぼうながらも記憶に残る、粘着力のある楽曲を作るバンドという意味で。しかしその比較は、過ぎ去った時代の倫理を、シーンの政治やありとらゆる種類の政治を一切用いなかったバンドに押し付けているようにも感じられるのだ。「そう、お前の父さん/あいつはお前の顔をぶん殴った警官だ/お前は言った、「くたばれ、父さん!お前なんか大嫌いだ」本気でそういったんだ」とジョンソンは初期のシングル ”House Warning Party” でシャウトしている。それは後に彼らのレア音源を集めたコンピレーション『Songs From Northern Torrance』(2020)の「リード・シングル」となる。現在の状況において、「お前の父さんは警官だった/あいつの父さんは警官だった、賭けてもいい/そうさ、でもお前はけいかんじゃないだろ」という歌詞は遺伝的な病理への機微に満ちた洞察であるように読めるし、あるいは警官というのは連邦によって支えられているクソみたいな父親たちが暴力と規律を混同しているようなものだ、と言っているようにも読める。ジョイス・マナーの初期のショウから判断するに、それは泣き虫な青年がついに父親に向かって「ファック・オフ」と言い放つほどの自信を得たのだというカタルシスを生む推進力になっているように感じられる。

ジョイス・マナーの歌詞は生きる糧となることを意図して書かれてはおらず、彼らのように生きるライフスタイルのアクセサリーのようなものとして書かれている。高校の卒業アルバムに引用したっていいし、内輪のジョークにしたっていいし、当時現れつつあった、彼らの成功の要因にもなったミニブログに書き記したっていい。この10年の間、エモとポップ・パンクは過度に饒舌で、あけすけに過剰にドラマチックな、Friendster、LiveJournal、MySpaceのBlingee(訳注:この時期に流行した、デコることを目的としたGIF作成サイト)的なケバケバしさと同義語と見なされてきた。当時の指導者的な人物たちがロック・ラジオから退き始める中、意志が強くより敏捷なシーンが、短く簡潔な、御しやすい不安を扱った表現に最適化されたソーシャル・メディアのプラットフォームと共に出現した。あるいはその不安は、ジョンソンが『Joyce Manor』で扱った主題として語っているようなものだ:「退屈、同じ過ちを何度も繰り返してしまうこと、キャンディーを食べすぎてしまうこと、性的憂鬱、向上的な憂鬱、15本で5ドルのVHSテープ、そういった物たち」。

しかしこれらの取るに足らない物たちはジョンソンの、社会的交流の中にあるさり気ない残酷さを捉えるという才能を開花させる離陸地点となった。あるいは、彼はクズについて書くのがうまかったのかもしれない(証拠A:”The Jerk”。)小説や映画において、クズは小さな怒りを蓄積し、社会の上っ面を削ぎ落とし本当の色を明らかにさせるような役割を与えられる。しかしジョンソンはそこにいきなり切り込んで、”Call Out” のはじめでクズの非公式モットーを高らかに叫ぶ。「俺はごめんとは言うが、本当にごめんと思っているわけじゃない」。彼はその後「お前みたいになってたまるか」とあざ笑うが、彼はその役を演じることに何年も費やすことができた。海の傍に座って、自転車のハンドルにまたがる。『Joyce Manor』は高校時代と身持ちのしっかりした大人の中間の危なっかしい期間、自分が気づいてきた人間関係を振り返り、なんとなく表面的な興味飲みによって行動し、新しい友人を作ることがその労力に見合うものなのか判断する時期についての作品である。

最新のライブからおよそ1年後、ジョイス・マナーはツイッター上で彼らの楽曲を1行で表すとしたら、というお題でファンからの投稿を募った。『Joyce Manor』収録曲の例を挙げると、「パーティーに向かう車の中で気分が悪くなること」「変わることができないこと」などだが、その中のいくつかは的を得ている:「不確かであること」。これらの10曲は最初からこのような行為に基づいて作られていて、一つ一つがキャッチコピーにまとめることができる。「ここに一歩踏み入れたら、最悪の事態よりも更に悪いものを見つけた」「それが本当だということに気がついた、全てが君を思い出させる」「自分でも置きどころのわからない感情の波に乗っている」「俺は強い、と口に出すというのはどんな感じなのか知りたい」、そして他のどれよりもTumblrで引用したい気持ちにさせるのはこれだ。「酔いつぶれた俺はそこに寝転がって抗議するんだ/完璧な夜は一つじゃ全然足りないということを頑固に思い知らせるんだ」。

それから10年も経たないうちに、彼らはその完璧な夜に驚くほどに接近した。ジョイス・マナーは2019年、Jeff RosenstockとAJJ(彼らの最初のギグで最初にお金を支払った人物と、彼らの最初のギグを担当した人物)と並んで、Hollywood Palladiumのトリを務めたのだ。彼ら3組の前座を務めたのは、ジョンソンが「10年に一度のバンドだ」と称賛した、エモの新星=awakebutstillinbedだった。『Joyce Manor』自体はは2011年に発表されたときには革命的ではなかった。それは「物事を感じる」タイプの音楽と相互関係にあるシーンの最初の中心地の一つであり、それはそのスタイルが凝り性のアート・ロックからギター中心のインディー・ロックの形式の座を奪うよりも前、まだ地下で泡立っていた頃の話だった。エモ、ポップ・パンク、告白的なシンガーソングライター、ティーンエイジャーたちがそのシステムから逃げ出すための音楽。何百ものエモ少年とインディー・ロック好きの40代が、アンコールの最後で演奏された ”Leather Jacket” でジョンソンと一緒になって完全に燃え尽きてしまった気持ちをシャウトする光景は、なんでジョイス・マナーというバンドがTikTokやその他諸々がTumblrの役割を果たすようになった今でも生き残っているのかという理由をはっきりと示している。こんな音楽を聞くには年を取りすぎたな、という気持ちは決して年を取らないのである。

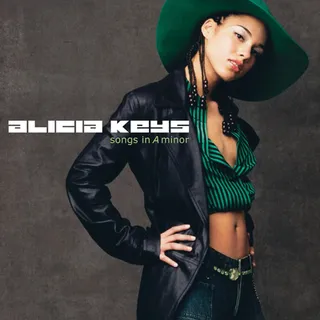

<Pitchfork Sunday Review和訳>Alicia Keys: Songs in A Minor

1998年の夏、アリシア・キーズはすでに彼女のデビュー作『Songs in A Minor』をほぼ完成させていた。しかし彼女が所属するコロンビア・レコードは違う方向性を目指したほうがいいと告げた。そう、彼女はクラシックの教育を受けたピアニストであり、17歳にして歌唱、作曲、編曲、そしてプロデュースまでやってのける神童だった。だというのに、ピアノを弾くのは控えめにして、例えばクリスティーナ・アギレラみたいになれって? あるいはもう少し体重を落として肌を見せたほうがいい、だって?

「彼らは私に、ヘルズ・キッチンからやってきたおてんば娘、次のティーン・ポップ・アイドルになってほしがっていた」キーズは回顧録でそう振り返っている。エリカ・バドゥ、ディアンジェロ、マクスウェル、ジル・スコット、そしてキーズといったアーティストたちと、90年代後半のセックスにあふれたR&Bの流行を分かつものはレトロ・ソウル風のサウンドだったが、レーベルは大物プロデューサーたちを雇ってそういった要素を削ぎ落そうとしていた。キーズはレコーディングのプロセスに打ちのめされ、ケリー・”クルーシャル”・ブラザーズと組み、クラシックとソウルを混ぜ合わせ、ヤングアダルト・メロドラマとベートーベンを統合したような熟達した音楽を作ろうと決めた。コロンビアの重役たちは彼女に、「まるで一つの長いデモ音源のようだ」と告げた。

もちろん、レーベルのこの意見は笑ってしまうほどに間違っていた。キーズは1999年の初めにコロンビアを去り、Arista Recordsのクライヴ・デイヴィスと契約し、やがて彼が立ち上げた新しいレーベル、J Recordsに所属することになった。そこでは、彼女は自分のヴィジョンを自由に操縦することができた。2001年11月には、彼女はチャート1位を獲得したアルバムを持ち、『Rolling Stone』誌は彼女を「次なるソウルの女王」とほめたたえた。2002年3月には、5×プラチナ・セールス、さらには最優秀新人賞とNo.1ヒットである ”Fallin'” の最優秀楽曲賞を含む5つのグラミー賞を獲得した。

『Songs in A Minor』は、iTunesの誕生とDestiny's Childによる官能的なエンパワーメントのさなかに発表された。ブリトニー・スピアーズとJC・シャゼイのボーイ・バンドは3作目を発表したところで、アッシャーは『8701』に向けて勢いを増し、石のように固い腹筋だけでポップ・ミュージックを叩き潰そうとしていた。そこに、自分でプロデュースを手掛け、ショパンにインスパイアされ、自尊心、生存、そして幸福の実践的な追求について歌った楽曲を携えたキーズが現れた。彼女は深遠な愛や欲望、感情やキャリアの安定を歌った。しかしこれは暗い時代でもあった。『Songs in A Minor』は3週間の間ビルボードの首位にとどまっていたが、それはアリーヤのセルフ・タイトル作が2位に従えていたのと同じ週だった。その直後に彼女の死、そしてその1か月後には9.11が待ち構えていた。キーズは気が付くとインディア・アリーとともに新しいネオ・ソウルの親善大使としてポップ界の中心にいたのだった。

キーズへ与えられた賞賛はもちろんふさわしいものであったが、それは同時に多くの言外の意味が含まれていた。彼女はニューヨーク出身のバイレイシャルで、ハーフトップとブレザーを身にまとい、スティーヴィー・ワンダー風のコーンロウにビーズをあしらったいでたちであった。品位ある白人作曲家が糊のきいたスーツを着ているというイメージと結びついているこのジャンルにおいて、彼女はクラシック音楽家がどんな姿をしているべきかという期待を転覆させたのだ。彼女は文化の衝突を強調し、レザーのトップスやヘッドスカーフ、あるいは床まであるような長さのファーなどをまとって、突然グランドピアノの前に姿を現すのであった。『Songs in A Minor』のイントロ、”Piano & I” において、ベートーベン「月光ソナタ」のオペラ風のハミングから激しいドラムへと展開していくインストゥルメンタルを使って、彼女は自身のスターとしての地位を喜んで受け入れている。「こんなところにいるなんて知らなかった」彼女は言う。「私の名前を知ってる?」

彼女は法的に本名を変える前は、アリシア・アウジェッロ・クックという名前であり、非常勤の女優でありパラリーガルであった母親テッリ・アウジェッロの手によってヘル図・キッチンで育った。キーズはキャリア初期において、父親の不在について公の場所で語るのを避けていた。黒人の父親にまつわるステレオタイプを語りたがる口にまんまと載せられたくはなかったからだ――彼女の母親は白人で、父親は黒人だった。彼女は幼稚園の先生がピアノを教えて呉れた際にクラシック音楽と出会った。キーズは夢中になった。7歳でスズキ・メソードを習い始め、14歳でジャズに着手した。ヒップホップ、ソウル、そしてクラシックはすべて等しく彼女に語り掛ける音楽だった。2001年、彼女は『Rolling Stone』誌にこう語っている。「ビギーとマーヴィンは、私が知っていることについて書けばいい、うまくやろうとしなくてもいい、ただそこにあるものをかけばいいと教えてくれた」

キーズが14歳のころ、Harlem Police Athletic Leagueのコミュニティ・センターのボーカル・コーチが彼女にブラザー、ジェフ・ロビンソンを紹介してくれた。彼は彼女の中にメアリー・J・ブライジとモーツァルトを難なく体現してしまうようなアーティストの可能性を見出し、彼女のマネージャーとなった。キーズは1年生が始まって数週間でコロンビア大学を中退し、クイーンズのローズデールにあるスタジオに移り住み、ブラザーたちと『Songs in A Minor』の骨格を作った。このとき16歳である。その合間を縫って、キーズはコンピレーション作品に参加することで名を上げた。1997年、彼女は『メン・イン・ブラック』のサウンドトラックに滑らかなバドゥ風の ”Dah Dee Dah (Sexy Thing)” を提供し、ジャーメイン・ドゥプリの『12 Soulful Nights of Christmas』に ”Little Drummer's Girl” で参加している。

しかし、クライヴ・デイヴィスと契約し――彼はAristaから追い出された後にJ Recordsを設立した――『Songs in A Minor』を完成させた後も、キーズはジャクソン5にインスパイアされた、失望から不用意なほどの至福へと急激に転換していく関係性を歌ったバラード ”Fallin'” のオーディエンスを見つけるのに苦労していた。アーバン・ラジオはこの雰囲気を理解してくれなかった。キーズは実際に見てみないと理解が難しいパフォーマーだった。デイヴィスは最後の切り札として、キーズがピアノを演奏している映像とともに、隠された才能から文化的存在を見つけ出すことで知られ、また、たまたま何百人もの視聴者を持つトークショウもやっていることで知られる、あるメディア関係者に手紙を送った。2001年6月、キーズはピンクのサテンの襟のついたタキシードを着てオプラの隣に立ち、『The Oprah Winfrey Show』で全国テレビデビューを果たしていたのだった。

”Fallin'” はたくましさを超えてスピリチュアルさすら感じるようなバラードである。キーズは膨れ上がるようなファルセット(「どうやってこんなにたくさんの喜びを私に与えてくれるの」と彼女は始める)からしわがれたアルト(「そして同時にどうやってこれほどの痛みをくれるの」と彼女は吐き出す)へと振り切り、一行ごとにそこはかとない疲労感を表現している。彼女は『Rolling Stone』誌に「とても若いシンガーがクレイジーなくらいディープな歌を歌えば、”なんでこの人はこれほど気持ちがわかるのだろう?” という感じでイルだとおもった」と語っている。彼女にはミュージック・ビデオのアイデアがあった――刑務所にいるボーイフレンドに会いに行く彼女をカメラが追いかける――それは彼女がサントラ・ラッカーという13回連続の終身刑を言い渡された女性についての記事を『F.E.D.S.』誌で読んだことがきっかけだった。この楽曲はあまりにも有名になりすぎたため、サイモン・コーウェルはのちに『アメリカン・アイドル』の参加者がこの曲を歌って台無しにすることを禁止する、と冗談交じりに言うほどだったこれはこの曲がポップの巨人による無視できない名曲になりつつあるという兆しだった。

それに続くヒットである ”A Woman's Worth” ――ロレアルのスローガンに率直にインスパイアされたフェミニスト・アンセム――はキーズにによる、萌芽しつつあったデジタル世代にとっての ”Respect” だった。もちろんアレサの傑作ほど爆発的ではなかったものの、メッセージ性のある音楽を官能的で優秀なポップスに昇華するという難題をうまくクリアしている。この曲のビデオは2000年代の盛装――ヒップハガーとボンバージャケット――で歩道を歩いているキーズが、少年を引き留めて騎士道の意味を教えているシーンから始まる。

このアルバムの中心に据えられているのは、感情について探検をするティーンエイジャーの姿である。キーズは ”Butterflyz” を14歳で書き、”Troubles” を17歳で書いたが、ボーカルやアレンジよりも作曲の面に若さが表れている。”Butterflyz” において、彼女は子供ような無垢さで恋の甘い高揚感をつづっている:「あなたがもたらすのは楽しさ/私はあなたにすべてを差し出したい」。歌詞を読むだけではこの楽曲の実際の魅力を損なってしまう。それに続いて、この楽曲は失恋を多く経験することについての鋭い洞察である ”Why Do I Feel So Sad” の傷ついたリフレインへとスムーズに移行する。しかしキーズの作詞の筆が最もさえわたっているのは ”Rock wit U” で、アイザック・ヘイズによるつむじ風のようなストリングスとフルートの一筆書きは大仰なベースと相まって、『シャフト』のサウンドトラックにぴったりな出来となっている(実際にこの曲は2000年に公開された続編のサントラに使用された)。「あなたが書けた呪文から逃れる術はない/私の心も精神も置き去りにされて/あなたのもとを去ろうとしたなんて/私は愚か」と彼女は憑りつかれたかのような低い声で歌う。

このアルバムの16曲の中で、キーズの声は美しくひび割れたかと思えば、優しく神聖ですらあるうめき声にカールしていき、彼女のボーカルは張りつめているわけでも大胆であるわけでもなく、信じられないほどに説得力がある。2001年のレビューで、マーク・アンソニー・ニールは彼女のボーカルの質を、シンガーのアビー・リンカーンがファラー・ジャスミン・グリフィン著『If You Can’t Be Free, Be A Mystery: In Search of Billie Holiday』の中で語った「彼女はうまく歌おうと頑張っていたわけでも、自分が優れたシンガーであると証明しようとしていたわけでもない。不誠実な音を一つも発さなかったのだ」という言葉を引用して評している。この心の底からの誠実さは『Songs in A Minor』の楽曲がお涙頂戴の領域に滑り落ちていくのを防ぎつつ、ジミー・コゼィアーの美しい音色を渦を巻くストリングスをフィーチャーした ”Mr. Man” などの、このアルバムで最もメランコリーな瞬間を聴いたときに「もっとこの瞬間が続けばいい」と思わせているのだ。この曲での二人はまるで歌いながら本当にワルツを踊っているかのようだ。プリンスの隠れた名曲のカバー ”How Come You Don't Call Me” (原曲は ”How Come U Don't Call Me Anymore”)は原曲の魅惑的なファンクを尊重しながら、最後にはクレッシェンドのついた呻くような泣き声が追加されている:「なんであなたは私を苦しめるの」と、”Fallin'” へとフェードアウトしていく中で彼女は歌う。

このアルバムの中で最も隔世の感を感じるのは、Blu Cantrellの ”Hit Em Up Style (Ooops!)” のような、2000年代のスキャンダラスなクラブ・レコードのコンセプトを反映したような楽曲である。キーズが他の女性と縄張り争いをする ”Jane Doe” や、理性に反した嫉妬心を歌うニュー・ジャック・スウィング・ナンバー ”Grilfriend” なんかがそうだ。その両曲において、キーズの心からの熱意とピアノの強がりがこの作品を本来よりも特異で説得力溢れるものにしている。彼女のボーカルの抑制は、まるで「エンパワーメント・アンセム」というラベルが貼られたかばんから引っ張り出してきたような後の作品(”Superwoman” や ”Girl on Fire”)よりもしっかりしていることがあるくらいだ。

キーズのセカンド、サード・アルバムである『The Diary pof Alicia Keys』『As I Am』は『Songs in A Minor』のクラシック的青写真を微調整し、エレガントで懐かしさのあるソウルに仕立て上げたものだ。彼女のベスト・ソングのいくつか――”Wreckless Love”、”Try Sleeping With a Broken Heart”――は、彼女の恥知らずの理想主義とリアルな危急性の料理捨つさせる微妙なバランスを実現している。彼女は時にそれをやりすぎるきらいがあるが、この作品ではそういうことはない。

大学入学前の夏、私は ”Troubles” を沈んだ気持ちで聴き、出来の悪い詩が書かれた本を泣きながら読み漁っていた。地下室の布団の中で1人、私はキーズと同じことを思い悩んでいた:「なんで私の心は定期的に私を引きずり落とすのだろう?」(回答なし)、「あとどれくらいこの疎外感を感じるのだろう?」(永遠に、でもそれでもOK)。”Lovin U” の輝くようなゴスペル・ソウルにおいて、キーズは献身的な愛を抱きしめつつも、それに苛立っている。「私があなたに永遠を与えたら/あなたは私のことを気にかけてくれるのでしょうか」と彼女は人生の伴侶にしたいと思っている人に訊く。いつものように、彼女は人生において永遠に続く単純な修辞的疑問を投げかけているのである。

<Pitchfork Sunday Review和訳>Anita Baker: Rapture

「クワイエット・ストーム」とは、70年代末期に、小石のようにすべすべとしたR&Bのバラ―ドに対して名付けられたブラック・ラジオ用語である。サブジャンルの名前がそれ自体に最適な文脈を示唆する形で名付けられることは珍しいことだ。アイズレー・ブラザーズの ”Choosey Lover” やスモーキー・ロビンソンの「元祖」である ”Quiet Storm” を聴いてみよう。これらの楽曲の中で描かれる空は暗い紫色の雲で覆われ、その中で雷が光り始めているということに気が付くだろう。転機と切り離された屋内では、誰かがコートを脱ぎ、それがむき出しの木材の床に柔らかな旋風を巻き起こす。空気中には蒸気のもやがかかり、隣の部屋からは浴槽に流れ込む水の音が聞こえてくる。これこそがこのジャンルが暗に聴き手に売り込んでいる、快適で親密なライフスタイルである。ソファや浴槽、あるいは安定した長期間の関係のように、仕事に疲れた体によくしみこんでいくようなソウル・ミュージック。このフォーマットはロマンスにおけるスローモーションのような雰囲気、あるいはあまりにも強力に結びついているために周囲の分子の動きを鈍くしてしまうほどの関係性を醸し出すことに特に長けている。だからもしあなたがいいソファや大きなバスタブをもっていなくたって、ラジオをつければこの音楽そのものの魅力にどっぷりとつかり、物理的な現実ではなく、無意識の白昼夢にすら近い、深いところにある欲望へと引き付けられるのを感じることができるだろう。

80年代中盤、アニタ・ベイカーは自身の2作目のための楽曲を品定めしていた。彼女は作曲屋にいつも「暖炉の傍で聴くようなラブ・ソングで、ジャズの雰囲気があるもの」はないのか、と問い合わせていた。言い換えればクワイエット・ストーム路線の、暖炉がその中でちらちらと光っているような楽曲である。ベイカーはこの路線で丸々一枚アルバムを作りたいと思っていた。そうすれば、当時全盛期を迎えていたアグレッシヴで機械的なポップR&Bのプロダクションがムードを邪魔するなんてことがなくなる。彼女は5曲を持ち帰り、さらに自身が作曲にかかわった3曲を追加した。それらは最終的にちょうどアルバムくらいの長さの、承認にまつわる組曲となった。楽曲のタイトルは ”You Bring Me Joy” や ”Same Ole Love (365 Days a Year)” などと名付けられ、愛や幸福の持続、温かさややさしさといったものが繰り返し立ち現れる際の癒しの力への賛辞となった。彼女はアルバムのタイトルに「Rapture(=有頂天)」と名付けた。そのタイトル通り、ここに収められた楽曲は常に地表から数インチ浮遊しており、まるでささげられた愛の深さによって不思議な力を与えられているかのようである。

当時のベイカーは、自身がデトロイトの幼い女の子だった際に聴いて育った音楽に陰影をつけるような音楽を好んで作っていた。彼女は教会で歌を教わった:彼女のシンガーとしての最初の記憶は、演壇の上に一人で立ってゴスペル曲を歌っているというものだ。その歌は、彼女が礼拝中に寝てしまわないようにと家族が教えてくれたものだった。しかしベイカーが成長するにつれ、彼女のゴスペルへの愛情はジャズへの関心へと変わっていき、彼女はコルク抜きのようにねじ曲がったような声の持ち主、たとえば彼女のアイドルであるサラ・ヴォーンなんかに強く惹かれていくようになる。80年代初期、ベイカーは地元デトロイトのディスコ/ファンク・グループ=Chapter 8でシンガーを務めたが、アルバムを一枚作っただけでレーベルから捨てられてしまった。幻滅した彼女は音楽業界から離れ、ウェイトレスや法律事務所の受付などの仕事をするようになった。新興レーベル=Beverly Glenに泣きつかれた彼女は再び歌うようになり、そこからデビュー・ソロ・アルバム『The Songstress』を1983年に発表した。

『The Songstress』はR&Bチャートでまずまずの成功をおさめ、天空のような美しさを持つジャズ風のスロウ・ジャム ”Angel” はトップ5入りを果たした。次の作品ではより指揮権を強めたいと思ったベイカーは、Elektra Recordsと契約し、『Rapture』ではエグゼクティブ・プロデューサーを務めた。それは彼女が個人的にすべての楽曲をかいたわけではないが、楽曲の選出や、リスナーのために彼女が設計したシームレスな環境などに彼女のパーソナルなものが含まれているということを示唆していた。作品の冒頭から、ベイカーの声――27歳とは思えないほど豊かでディープなコントラルト――はコードやドラムの雲を突き抜けるようにして揺らぎ、最大の確信と正確さをもって、この作品の意図を提示するラインを歌う:「With all my heart / I love you baby」。このようにして『Rapture』の1曲目 ”Sweet Love” は始まり、リスナーの五感すべてをあふれさせるような交響曲のように響く。ベイカー自身もそれに影響されているようで、楽曲が進むにつ入れてヴォーカリーズ風に歌い、言葉は母音に溶け込んでいき、フレーズは液体と固体を行き来する。タイトル曲的な位置づけの ”Caught Up in the Rapture” では、「ba ba baya ba ba ba bah」という言葉にならない興奮状態から始まっていく。これは各ヴァースの冒頭で繰り返されるが、それはまだ形になっていない感情から作られたかのようである。

『Rapture』は1986年当時のポップ界で必須項目となっていたエレクトロR&Bや、当時のこのジャンルにおいてもっとも著名だった「催眠術師」たち、プリンスやジミー・ジャム、テリー・ルイスのように過剰なまでに機械的で性的に解放された領域とは一線を画していた。発表当時、作家であり批評家でもあるネルソン・ジョージはこの作品を「古くて新しい」と表現し、ベイカーの楽曲が古いブラック・ミュージックの形式にルーツを持っていることを強調しようとした。その一方で、この作品の中をロケットのように貫いている感情はゴスペルのそれのように巨大でゾクゾクとさせるようなものだった――ベイカーが ”You Bring Me Joy” で「myyyy joy」と歌う際の巨大さを思い浮かべればわかるだろう。しかしこれらの表現は同時にコントロールされ様式化されてもいて、楽器ごとに描かれている。それはそれ以前のジャズやフュージョン、ソフトR&Bを容易に連想させるものであった。

どこか「レトロ」な痕跡がある音楽であるにもかかわらず、『Rapture』は1986年の基準においても古臭く感じるところが少なかった。そのプロダクションは一つの基準を作りさえした:彫刻に例えるならば、それは人間の手で加工されたものなのかどうか判断が付かないような、そんな代物だった。一つ一つの音の分離がよく明瞭でありながら、その足音はついさっき湖の中から出てきたかのような湿ったエコーで包まれていて、深いリヴァーヴに浸っている。ピアノの存在は、ミックスの中で分厚いのと同時に広く広がっていて、まるで元恋人の香水の雲に包まれているような感覚になる。パーカッションやベース、ギターといったすべての楽器がテクスチャーとして機能し、”Same Ole Love” などで見られる川のようなリズムの中でもう一つのビートとして機能し、ラヴ・ソングの小さな永久機関を作り出している。そして、『Rapture』のリリース当時ベイカーはシンセサイザーへの嫌悪感を表明していた(「サウンドが薄っぺらい」と語っていた)にもかかわらず、このアルバムにはシンセがそこかしこで使われていて、アコースティック・ピアノとミックスされることでクリスタルのようなレイヤーで音色を包み込んでいる。

それは、『Rapture』はR&Bアルバムとしてノスタルジーや正統性を主張するのではなく、むしろその継続性をこそ主張する作品であると感じられる一つの理由である。たとえこれが古いソウルをもって作られた音楽であったとしても、別に古いソウル・ミュージックを模倣しようとしているわけではないのだ。そうではなく、過去のスタイル――ソウルのビン詰めにされた感情、ファンクのゆったりとしたステップ、ディスコとポスト・ディスコのつややかなグルーヴ、ゴスペルの力強さ、ジャズの好奇心――が現在の場に持ち出され、この楽曲の外部の時間の感覚がどうでもよく感じられるようなやり方で結び付けられているのだ。それによってこれらの音楽的形式が同時に花開き、互いに絡まっているような夢のような空間を作り上げている。『Rapture』はベイカーの建てた家のようなもので、愛の神秘やブラック・ミュージックの歴史が探求され保全されていくような、温かくて安全な場所なのである。まるで暖炉のように。

『Rapture』がとった、同時代のポップ・プロダクションの計略に対する不可知論的アプローチは、この作品の様々なフォーマットやチャートに対する奇妙ともいえる柔軟さという結果をもたらした。これはクワイエット・ストームでありながら、まるで天候のパターンそのもののようにアダルト・コンテンポラリーのラジオ局でも流され、最終的にビルボードのトップ40入りを果たした。私が子供のころ、ベイカーの声はまるで環境音のようにしょっちゅう流れていて、まるで家にある一対の家具のようであった。あるいは、まだ家具がなんであるか知る前は、私の上の空気を通り抜けていく甘いささやき声のようなものであった。その30年後、私はニューオーリンズのJazz & Heritage Festivalで、アニタ・ベイカーのパフォーマンスを見た。それは2018年の彼女のフェアウェル・ツアーの一部であった。彼女のステージ上の存在感は驚くほどに活力に満ち溢れていて、彼女の声の抗いがたい引力以上のものがそこにあった。彼女は腕を振り回し、その空気をしっかり握りしめたかと思うと、まるで自分の音楽が流れているその空間に触れることのできるかのようにそれをつま弾いた。しかし彼女が口を開けて歌いだした瞬間、時は崩壊し、私は初めてベイカーの声を畏怖の念とともに受け止め。まるでシルクのスカーフを口から出してしまうようなマジシャンのようだと思った、あの頃の年齢に戻されてしまったのであった。

BY: BRAD NELSON