<Pitchfork Sunday Review和訳>Joyce Manor: Joyce Manor

ソーカル(カリフォルニア南部)のポップ・パンクを約半世紀にわたって保ち続けてきた、地下室やボーリング場のビールにまみれたエコシステムの中から、ジョイス・マナーは出現した。しかしバリー・ジョンソンは、パンクの流行のテイストを担う新たな先鋭隊によって拡散された、この一語一句を引用したくなるような、すべてフックでできているような18分間・10曲である『Joyve Manor』の伝説が、本当はどのような存在によって作られ、消費されていたのかを知っている:「16歳や17歳の、鼻ピアスをつけて髪の毛を緑に染めた女の子たち」、GIFや歌詞の引用、低画質のライブ・ビデオをシェアすること。彼の言っていることがよくわからないのであれば、それは「Tumblr」である、と言い切ってもいいだろう。Tumblr時代最初の決定的なパンク・アルバムである『Joyce Manor』はその予測可能な未来への道筋を作り、即時性を報酬とし注意持続時間の不可逆的な一口サイズ化をもたらしたソーシャル・メディアとストリーミング・トレンドの時代を見越していた。

2011年、彼らはシンプルに誰しもが賛同できるようないちバンドだった:ハードコア・キッズたちにとっては、コップにお代わりを注いでいるうちに少なくとも3曲、疾風のように突き進んでいくジョイス・マナーを評価していたし、ナードたちにとってもフォーク・パンク、スカへの傾倒や魚に生理はあるのかと不思議がる曲などに夢中になっていた。ポップ・パンク保守派とエモ・リヴァイヴァリストも、Jawbreaker、blink-182、Green Day、Weezerを同等にカリフォルニアのポップ・ロックの形成に貢献したと考える一つのバンドによって統一されたのであった。

このような典型的な派閥争いの中でジョイス・マナーは「年長の政治家」のような存在であると考えられていた。その息の長さによって尊厳が与えられていたのだ。しかし彼らは『Joyce Manor』ですでにそれを乗り越え、すべての曲のサブテキストから、あるいはポスト・ティーンであること、ポスト・パンクであることから退いた。あるいは、年を取って丸くなった、ともいえるかもしれない。ジョンソンはジョイス・マナーが田舎の青春時代風アメリカーナで形成された町・トーランスのサウス・ベイ郊外で結成されたときすでに20代であった。彼がベーシストのマット・エーベルトと初めて出会ったのは地元のボーリング・リーグにおいてであった。それは「アメリカをモール化したもの」とかつて評されたデル・アモ・ファッション・センターからそう遠くないところで開催された。二人はのちにオレンジ・カウンティのスカ掲示板で再開することになる。ギタリストのチェイス・ノッブは当時16歳でゲイブル・ハウス・ボウルの従業員だったが、ディズニーランドの駐車場で不正に手に入れたジュース(Joose。アメリカで販売されている炭酸アルコール飲料)で「お清め」をされた。

その3年後、『Joyce Manor』は大半のソーカル・パンクのアルバムがそうであるように、ハイスクールでの退屈な日常の描写から幕を開ける。”Orange Julius” はジョイス・マナーの本質を伝える1曲である。長い単一のヴァースが激しさを調整していき、終わる直前に一瞬ギャング・ボーカルがカタルシスを表出する。ジョンソンはこの曲を「自分をいじめてくる人と恋に落ちること」についての楽曲であると説明しているが、憎んでいる人間と恋に落ちることはおそらくジョイス・マナーの音楽に最も多く登場する通奏低音であるかもしれない。ジョンソンが恋愛について書くと、それは ”See How Tame I Can Be” となるのである。ジョイス・マナーにはサウス・ベイから出られないのではないかという恐怖を歌った曲がたくさん、とにかくたくさんあるが、そこを去ることがどういう気分であるかということを本当に考えてつづった曲は一つもない。

ジョンソンとエーベルトは、ソーカル・パンクを実物大の革命の素描として、あるいは頭皮のためのヴィジョンとして用いることの無意味さを身を持って体験した。今日に至るまで、ジョイス・マナーはトーランスの閑静な住宅街にある、改築したガレージで練習している。この場所が使用可能な状態であるということは、所有者の親切心ゆえである。その所有者とは、ブラック・フラッグのグレッグ・ジンが主宰する伝説的なレーベル=SSTから3枚のアルバムを出したLAのパワー・ポップ・アクト=ザ・ロストの元ギタリストである。ロストのギャラではローンが払えなくなったこの家主は、やがてヒューレット・パッカードでかい社員の職を得て、ハスラー・ハニー(訳注:ポルノ雑誌『ハスラー』の見開きページに登場するモデル)たちが参加するような全国規模の会議に出席していた。ガレージの壁には10代の息子のためにサインされた何十枚もの見開きページが貼られている。

2011年当時、大企業に務めることや、あるいはエピタフのような伝説的なLAパンク・レーベルで3枚「も」アルバムをリリースしていることでさえジョンソンには魅力的には思えなかった。『Joyce Manor』に至るまでのバンドの結成物語は、ジョンソンが徐々に自身の意志とは反対側に突っつかれていった過程でもあった。その3年前、フォーク・パンカーであるアンドリュー・ジャクソン・ジハード(今はAJJと名乗っている)が、彼が以前やっていたハードコア・バンド=フィーヴァー・キッズと一緒にギグをやらないかと持ちかけた。彼らはちょうど解散したところで、ジョンソンは新しいプロジェクトの名前もその場で適当にでっち上げた(「ええと、ジョイス・マナーだっけ?」)。彼はすぐにいくつかの楽曲をかき集め、アコースティック・デュオとしてジョイス・マナーの最初のギグで演奏した。ジョンソンはソングライターとして恐ろしいほどの労働倫理を持っていたが、DIYパンクの泥臭い事柄には一切興味がなかった。フライヤーを作り、友人をショウに招待し、ギグをブッキングし、ジョンソンに対し他のメンバーと同様にジョイス・マナーを真剣にやるように説得したのは全てエーベルトだった。「(当時にしてみれば)それはぼくがそれまでに関わった中で一番馬鹿げたクソみたいなアイデアだった」とジョンソンは2018年に振り返っている。「家賃やらなんやらでとにかく大変だったのに、24歳でトム・ソーヤーみたいな冒険を始めようだなんて嫌だった」

ジョイス・マナーがパンク・ミュージックを演奏するということ自体が驚きのようなものだった。彼らはよくモリッシーやウィーザーを主な影響源として挙げていた:それはいつの時代も、自分を惨めだと感じるには自分は賢すぎると思っているが、賢すぎるがゆえに自分のことを惨めだと感じているようなティーンエイジャーたちが発見するアーティストたちだ。しかし、ジョイス・マナーはその二組のようなサウンドを熱心に目指している他の幾百、幾千ものソーカル・バンドに混ざることに対して興味がなかったし、そうする能力も持ち合わせていなかった。”Ashtray Petting Zoo” の元気なシャッフル・ビートにはなんとなく ”Is It Really So Strange?” の面影を感じさせるが、それくらいである。ウィーザーとの比較も、ミッドテンポの6/8拍子で、クールな子どもたちがそうしているからと言ってパンパンになったリュックサックを片肩に背負ったナードのようにノシノシと歩いている ”Leather Jacket” や ”Beach Community” にのみ起因する。

また、彼らは非常に短い曲しか作らず、そこにオルタナ・ロックのメロディーを一日中酔っ払っているようなシュールレアリズムの作法で打ち付けている。それはまるでアルコポップ(訳注:炭酸清涼飲料水のような味付けのアルコール飲料)しか飲まないソーカル版Guided By Voicesのようだった。”Beach Community” では紛失したノキアの携帯を探しながら、ジョンソンは「逆向きに数を数える」警察や道行く人々に眉をひそめられる。”Ashtray Petting Zoo” や ”21st Dead Rats” と言った不条理な楽曲のタイトルは、腐っていく肉体を想起させたり、あるいは単に音声的に叫んで様になる言葉として、彼らのフックとしても機能している。デモ音源やスプリット、そしてジョンソンのノートに散らばっていたそれまでのジョイス・マナーのそれまでの楽曲はすべて公の場に出ていたので、『Joyce Manor』はどんなアイデアも無駄にすることが耐えられない多作なソングライターによるアイデアの手形交換所として、彼ら版の『Bee Thousands』になっていたかもしれなかっった。しかしジョンソンはインディーズの自己非難的なものであれ、パンクの自己破壊的なものであれ、「ライフスタイルだから」という言葉が通用するものは何でも懐疑的に見ていた。Guided By Voicesがそれぞれのアルバムに数ダース分モノ楽曲を詰め込む傾向にあることについて尋ねられたジョンソンは鼻で笑って、「そんな事しなければいいのにと思ったことはない?」と言い放った。

『Joyce Manor』は、五打ち切られてもいいような向こう見ずなショウにはうってつけだった――どの部分で終わってもキリが良かった。”Beach Community” ほどの粘着力のあるコーラスを書いたバンドならだれでも、それを少なくとも2回は繰り返すだろう:しかし彼らはビッグなコーラスとビッグなコーダを一緒にやってしまう。”Leather Jacket” は全てがコーラスだと言ってよいほどだが、本当のフックは高校生の裏切りによる臆病な怒りを追体験させるような、ブリッジにおけるエーベルトのリード・ボーカルである。

10年の間に着実に評価が高まっていたのにも関わらず、私はJoyce Manorのようなサウンドを鳴らすバンドが他に思いつかない。というのも、どうしてそんな事をしようとするだろうか?彼らの楽曲は真似するのがほぼ不可能だ。全ての構成要素が全体と分かちがたく存在しているからだ。その後の発表されたアルバムも全てそうだったように、『Joyce Manor』は彼らの編集や抑制における、非パンク的性質の突出ぶりを示す作品だった。それはジョイス・マナーが「イマイチ」の棚から引っ張り出してきたであろう楽曲群において顕著である。彼らの2009年1月15日のデモ音源においては、”Stir Crazy” は発狂したフォーク・パンクのバーナーのような曲で、コカイン中毒に足を踏み外していく友人について歌われていた。2年後、彼らはその曲のテンポを落とし、安定感のあるシャッフル・ビートに乗せ、ボーカルのザラつき感を削ぎ落とし、”Ashtray Petting Zoo” という楽曲に仕立て上げた。”Constant Nothing” や ”Leather Jacket” は前年の『Constant Headache EP』から選曲され、より整ったプロダクションが与えられている。このバンドを象徴するような1曲 ”Constant Headache” 自体はそのEPには収録されていない。

他の同じようなパンク・アルバムのように、『Joyce Manor』が9曲、15分間だけで終わっていた平行世界があったかもしれない。しかし ”Constant Headache” という楽曲がなかったとしたら、このアルバムが10年後もこうして語られるような作品になったり、彼らが3000人キャパの箱でトリを務めるなんてことは起こらなかっただろうと感じる。この曲は『Joyce Manor』の中で最も野心的ではない楽曲でありながら、より大きな出来事の前兆となった。この曲を通して一つのメロディー・ラインが繰り返されているが、それは ”Don't You Want Me” を覚えようとしている人が2軒めのバーで眠りに落ちてしまったような代物である。楽曲の大半は2つのコードだけで構成され、ギターのレッスンを3回受けただけのティーンでも引けるような爪弾くようなパターンとリズムで演奏される。ジョンソンが「entirely fucked」とシャウトするところでピークを迎えた後、バンドの演奏は停止する。しかし ”Constant Headache” は、高校自体に酔っ払ったり初めてセックスをした記憶が、その後の人生では決して匹敵することのない基準を設定してしまったのだという、しつこくて厄介な諦めを伝えるために絶対に必要な楽曲だった。

彼らが初期の頃、そして今でもしつこくJawbreakerと比べられるのは、”Constant Headache” によって道理の通ったことのように感じられる。カリフォルニアのバンドで、その場にいながらもいないような、その場から少しだけ浮遊しているような、ぶっきらぼうながらも記憶に残る、粘着力のある楽曲を作るバンドという意味で。しかしその比較は、過ぎ去った時代の倫理を、シーンの政治やありとらゆる種類の政治を一切用いなかったバンドに押し付けているようにも感じられるのだ。「そう、お前の父さん/あいつはお前の顔をぶん殴った警官だ/お前は言った、「くたばれ、父さん!お前なんか大嫌いだ」本気でそういったんだ」とジョンソンは初期のシングル ”House Warning Party” でシャウトしている。それは後に彼らのレア音源を集めたコンピレーション『Songs From Northern Torrance』(2020)の「リード・シングル」となる。現在の状況において、「お前の父さんは警官だった/あいつの父さんは警官だった、賭けてもいい/そうさ、でもお前はけいかんじゃないだろ」という歌詞は遺伝的な病理への機微に満ちた洞察であるように読めるし、あるいは警官というのは連邦によって支えられているクソみたいな父親たちが暴力と規律を混同しているようなものだ、と言っているようにも読める。ジョイス・マナーの初期のショウから判断するに、それは泣き虫な青年がついに父親に向かって「ファック・オフ」と言い放つほどの自信を得たのだというカタルシスを生む推進力になっているように感じられる。

ジョイス・マナーの歌詞は生きる糧となることを意図して書かれてはおらず、彼らのように生きるライフスタイルのアクセサリーのようなものとして書かれている。高校の卒業アルバムに引用したっていいし、内輪のジョークにしたっていいし、当時現れつつあった、彼らの成功の要因にもなったミニブログに書き記したっていい。この10年の間、エモとポップ・パンクは過度に饒舌で、あけすけに過剰にドラマチックな、Friendster、LiveJournal、MySpaceのBlingee(訳注:この時期に流行した、デコることを目的としたGIF作成サイト)的なケバケバしさと同義語と見なされてきた。当時の指導者的な人物たちがロック・ラジオから退き始める中、意志が強くより敏捷なシーンが、短く簡潔な、御しやすい不安を扱った表現に最適化されたソーシャル・メディアのプラットフォームと共に出現した。あるいはその不安は、ジョンソンが『Joyce Manor』で扱った主題として語っているようなものだ:「退屈、同じ過ちを何度も繰り返してしまうこと、キャンディーを食べすぎてしまうこと、性的憂鬱、向上的な憂鬱、15本で5ドルのVHSテープ、そういった物たち」。

しかしこれらの取るに足らない物たちはジョンソンの、社会的交流の中にあるさり気ない残酷さを捉えるという才能を開花させる離陸地点となった。あるいは、彼はクズについて書くのがうまかったのかもしれない(証拠A:”The Jerk”。)小説や映画において、クズは小さな怒りを蓄積し、社会の上っ面を削ぎ落とし本当の色を明らかにさせるような役割を与えられる。しかしジョンソンはそこにいきなり切り込んで、”Call Out” のはじめでクズの非公式モットーを高らかに叫ぶ。「俺はごめんとは言うが、本当にごめんと思っているわけじゃない」。彼はその後「お前みたいになってたまるか」とあざ笑うが、彼はその役を演じることに何年も費やすことができた。海の傍に座って、自転車のハンドルにまたがる。『Joyce Manor』は高校時代と身持ちのしっかりした大人の中間の危なっかしい期間、自分が気づいてきた人間関係を振り返り、なんとなく表面的な興味飲みによって行動し、新しい友人を作ることがその労力に見合うものなのか判断する時期についての作品である。

最新のライブからおよそ1年後、ジョイス・マナーはツイッター上で彼らの楽曲を1行で表すとしたら、というお題でファンからの投稿を募った。『Joyce Manor』収録曲の例を挙げると、「パーティーに向かう車の中で気分が悪くなること」「変わることができないこと」などだが、その中のいくつかは的を得ている:「不確かであること」。これらの10曲は最初からこのような行為に基づいて作られていて、一つ一つがキャッチコピーにまとめることができる。「ここに一歩踏み入れたら、最悪の事態よりも更に悪いものを見つけた」「それが本当だということに気がついた、全てが君を思い出させる」「自分でも置きどころのわからない感情の波に乗っている」「俺は強い、と口に出すというのはどんな感じなのか知りたい」、そして他のどれよりもTumblrで引用したい気持ちにさせるのはこれだ。「酔いつぶれた俺はそこに寝転がって抗議するんだ/完璧な夜は一つじゃ全然足りないということを頑固に思い知らせるんだ」。

それから10年も経たないうちに、彼らはその完璧な夜に驚くほどに接近した。ジョイス・マナーは2019年、Jeff RosenstockとAJJ(彼らの最初のギグで最初にお金を支払った人物と、彼らの最初のギグを担当した人物)と並んで、Hollywood Palladiumのトリを務めたのだ。彼ら3組の前座を務めたのは、ジョンソンが「10年に一度のバンドだ」と称賛した、エモの新星=awakebutstillinbedだった。『Joyce Manor』自体はは2011年に発表されたときには革命的ではなかった。それは「物事を感じる」タイプの音楽と相互関係にあるシーンの最初の中心地の一つであり、それはそのスタイルが凝り性のアート・ロックからギター中心のインディー・ロックの形式の座を奪うよりも前、まだ地下で泡立っていた頃の話だった。エモ、ポップ・パンク、告白的なシンガーソングライター、ティーンエイジャーたちがそのシステムから逃げ出すための音楽。何百ものエモ少年とインディー・ロック好きの40代が、アンコールの最後で演奏された ”Leather Jacket” でジョンソンと一緒になって完全に燃え尽きてしまった気持ちをシャウトする光景は、なんでジョイス・マナーというバンドがTikTokやその他諸々がTumblrの役割を果たすようになった今でも生き残っているのかという理由をはっきりと示している。こんな音楽を聞くには年を取りすぎたな、という気持ちは決して年を取らないのである。

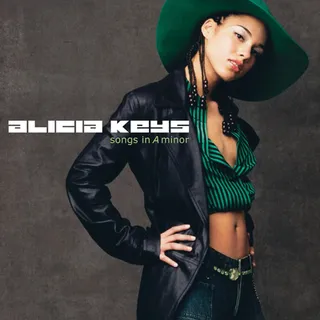

<Pitchfork Sunday Review和訳>Alicia Keys: Songs in A Minor

1998年の夏、アリシア・キーズはすでに彼女のデビュー作『Songs in A Minor』をほぼ完成させていた。しかし彼女が所属するコロンビア・レコードは違う方向性を目指したほうがいいと告げた。そう、彼女はクラシックの教育を受けたピアニストであり、17歳にして歌唱、作曲、編曲、そしてプロデュースまでやってのける神童だった。だというのに、ピアノを弾くのは控えめにして、例えばクリスティーナ・アギレラみたいになれって? あるいはもう少し体重を落として肌を見せたほうがいい、だって?

「彼らは私に、ヘルズ・キッチンからやってきたおてんば娘、次のティーン・ポップ・アイドルになってほしがっていた」キーズは回顧録でそう振り返っている。エリカ・バドゥ、ディアンジェロ、マクスウェル、ジル・スコット、そしてキーズといったアーティストたちと、90年代後半のセックスにあふれたR&Bの流行を分かつものはレトロ・ソウル風のサウンドだったが、レーベルは大物プロデューサーたちを雇ってそういった要素を削ぎ落そうとしていた。キーズはレコーディングのプロセスに打ちのめされ、ケリー・”クルーシャル”・ブラザーズと組み、クラシックとソウルを混ぜ合わせ、ヤングアダルト・メロドラマとベートーベンを統合したような熟達した音楽を作ろうと決めた。コロンビアの重役たちは彼女に、「まるで一つの長いデモ音源のようだ」と告げた。

もちろん、レーベルのこの意見は笑ってしまうほどに間違っていた。キーズは1999年の初めにコロンビアを去り、Arista Recordsのクライヴ・デイヴィスと契約し、やがて彼が立ち上げた新しいレーベル、J Recordsに所属することになった。そこでは、彼女は自分のヴィジョンを自由に操縦することができた。2001年11月には、彼女はチャート1位を獲得したアルバムを持ち、『Rolling Stone』誌は彼女を「次なるソウルの女王」とほめたたえた。2002年3月には、5×プラチナ・セールス、さらには最優秀新人賞とNo.1ヒットである ”Fallin'” の最優秀楽曲賞を含む5つのグラミー賞を獲得した。

『Songs in A Minor』は、iTunesの誕生とDestiny's Childによる官能的なエンパワーメントのさなかに発表された。ブリトニー・スピアーズとJC・シャゼイのボーイ・バンドは3作目を発表したところで、アッシャーは『8701』に向けて勢いを増し、石のように固い腹筋だけでポップ・ミュージックを叩き潰そうとしていた。そこに、自分でプロデュースを手掛け、ショパンにインスパイアされ、自尊心、生存、そして幸福の実践的な追求について歌った楽曲を携えたキーズが現れた。彼女は深遠な愛や欲望、感情やキャリアの安定を歌った。しかしこれは暗い時代でもあった。『Songs in A Minor』は3週間の間ビルボードの首位にとどまっていたが、それはアリーヤのセルフ・タイトル作が2位に従えていたのと同じ週だった。その直後に彼女の死、そしてその1か月後には9.11が待ち構えていた。キーズは気が付くとインディア・アリーとともに新しいネオ・ソウルの親善大使としてポップ界の中心にいたのだった。

キーズへ与えられた賞賛はもちろんふさわしいものであったが、それは同時に多くの言外の意味が含まれていた。彼女はニューヨーク出身のバイレイシャルで、ハーフトップとブレザーを身にまとい、スティーヴィー・ワンダー風のコーンロウにビーズをあしらったいでたちであった。品位ある白人作曲家が糊のきいたスーツを着ているというイメージと結びついているこのジャンルにおいて、彼女はクラシック音楽家がどんな姿をしているべきかという期待を転覆させたのだ。彼女は文化の衝突を強調し、レザーのトップスやヘッドスカーフ、あるいは床まであるような長さのファーなどをまとって、突然グランドピアノの前に姿を現すのであった。『Songs in A Minor』のイントロ、”Piano & I” において、ベートーベン「月光ソナタ」のオペラ風のハミングから激しいドラムへと展開していくインストゥルメンタルを使って、彼女は自身のスターとしての地位を喜んで受け入れている。「こんなところにいるなんて知らなかった」彼女は言う。「私の名前を知ってる?」

彼女は法的に本名を変える前は、アリシア・アウジェッロ・クックという名前であり、非常勤の女優でありパラリーガルであった母親テッリ・アウジェッロの手によってヘル図・キッチンで育った。キーズはキャリア初期において、父親の不在について公の場所で語るのを避けていた。黒人の父親にまつわるステレオタイプを語りたがる口にまんまと載せられたくはなかったからだ――彼女の母親は白人で、父親は黒人だった。彼女は幼稚園の先生がピアノを教えて呉れた際にクラシック音楽と出会った。キーズは夢中になった。7歳でスズキ・メソードを習い始め、14歳でジャズに着手した。ヒップホップ、ソウル、そしてクラシックはすべて等しく彼女に語り掛ける音楽だった。2001年、彼女は『Rolling Stone』誌にこう語っている。「ビギーとマーヴィンは、私が知っていることについて書けばいい、うまくやろうとしなくてもいい、ただそこにあるものをかけばいいと教えてくれた」

キーズが14歳のころ、Harlem Police Athletic Leagueのコミュニティ・センターのボーカル・コーチが彼女にブラザー、ジェフ・ロビンソンを紹介してくれた。彼は彼女の中にメアリー・J・ブライジとモーツァルトを難なく体現してしまうようなアーティストの可能性を見出し、彼女のマネージャーとなった。キーズは1年生が始まって数週間でコロンビア大学を中退し、クイーンズのローズデールにあるスタジオに移り住み、ブラザーたちと『Songs in A Minor』の骨格を作った。このとき16歳である。その合間を縫って、キーズはコンピレーション作品に参加することで名を上げた。1997年、彼女は『メン・イン・ブラック』のサウンドトラックに滑らかなバドゥ風の ”Dah Dee Dah (Sexy Thing)” を提供し、ジャーメイン・ドゥプリの『12 Soulful Nights of Christmas』に ”Little Drummer's Girl” で参加している。

しかし、クライヴ・デイヴィスと契約し――彼はAristaから追い出された後にJ Recordsを設立した――『Songs in A Minor』を完成させた後も、キーズはジャクソン5にインスパイアされた、失望から不用意なほどの至福へと急激に転換していく関係性を歌ったバラード ”Fallin'” のオーディエンスを見つけるのに苦労していた。アーバン・ラジオはこの雰囲気を理解してくれなかった。キーズは実際に見てみないと理解が難しいパフォーマーだった。デイヴィスは最後の切り札として、キーズがピアノを演奏している映像とともに、隠された才能から文化的存在を見つけ出すことで知られ、また、たまたま何百人もの視聴者を持つトークショウもやっていることで知られる、あるメディア関係者に手紙を送った。2001年6月、キーズはピンクのサテンの襟のついたタキシードを着てオプラの隣に立ち、『The Oprah Winfrey Show』で全国テレビデビューを果たしていたのだった。

”Fallin'” はたくましさを超えてスピリチュアルさすら感じるようなバラードである。キーズは膨れ上がるようなファルセット(「どうやってこんなにたくさんの喜びを私に与えてくれるの」と彼女は始める)からしわがれたアルト(「そして同時にどうやってこれほどの痛みをくれるの」と彼女は吐き出す)へと振り切り、一行ごとにそこはかとない疲労感を表現している。彼女は『Rolling Stone』誌に「とても若いシンガーがクレイジーなくらいディープな歌を歌えば、”なんでこの人はこれほど気持ちがわかるのだろう?” という感じでイルだとおもった」と語っている。彼女にはミュージック・ビデオのアイデアがあった――刑務所にいるボーイフレンドに会いに行く彼女をカメラが追いかける――それは彼女がサントラ・ラッカーという13回連続の終身刑を言い渡された女性についての記事を『F.E.D.S.』誌で読んだことがきっかけだった。この楽曲はあまりにも有名になりすぎたため、サイモン・コーウェルはのちに『アメリカン・アイドル』の参加者がこの曲を歌って台無しにすることを禁止する、と冗談交じりに言うほどだったこれはこの曲がポップの巨人による無視できない名曲になりつつあるという兆しだった。

それに続くヒットである ”A Woman's Worth” ――ロレアルのスローガンに率直にインスパイアされたフェミニスト・アンセム――はキーズにによる、萌芽しつつあったデジタル世代にとっての ”Respect” だった。もちろんアレサの傑作ほど爆発的ではなかったものの、メッセージ性のある音楽を官能的で優秀なポップスに昇華するという難題をうまくクリアしている。この曲のビデオは2000年代の盛装――ヒップハガーとボンバージャケット――で歩道を歩いているキーズが、少年を引き留めて騎士道の意味を教えているシーンから始まる。

このアルバムの中心に据えられているのは、感情について探検をするティーンエイジャーの姿である。キーズは ”Butterflyz” を14歳で書き、”Troubles” を17歳で書いたが、ボーカルやアレンジよりも作曲の面に若さが表れている。”Butterflyz” において、彼女は子供ような無垢さで恋の甘い高揚感をつづっている:「あなたがもたらすのは楽しさ/私はあなたにすべてを差し出したい」。歌詞を読むだけではこの楽曲の実際の魅力を損なってしまう。それに続いて、この楽曲は失恋を多く経験することについての鋭い洞察である ”Why Do I Feel So Sad” の傷ついたリフレインへとスムーズに移行する。しかしキーズの作詞の筆が最もさえわたっているのは ”Rock wit U” で、アイザック・ヘイズによるつむじ風のようなストリングスとフルートの一筆書きは大仰なベースと相まって、『シャフト』のサウンドトラックにぴったりな出来となっている(実際にこの曲は2000年に公開された続編のサントラに使用された)。「あなたが書けた呪文から逃れる術はない/私の心も精神も置き去りにされて/あなたのもとを去ろうとしたなんて/私は愚か」と彼女は憑りつかれたかのような低い声で歌う。

このアルバムの16曲の中で、キーズの声は美しくひび割れたかと思えば、優しく神聖ですらあるうめき声にカールしていき、彼女のボーカルは張りつめているわけでも大胆であるわけでもなく、信じられないほどに説得力がある。2001年のレビューで、マーク・アンソニー・ニールは彼女のボーカルの質を、シンガーのアビー・リンカーンがファラー・ジャスミン・グリフィン著『If You Can’t Be Free, Be A Mystery: In Search of Billie Holiday』の中で語った「彼女はうまく歌おうと頑張っていたわけでも、自分が優れたシンガーであると証明しようとしていたわけでもない。不誠実な音を一つも発さなかったのだ」という言葉を引用して評している。この心の底からの誠実さは『Songs in A Minor』の楽曲がお涙頂戴の領域に滑り落ちていくのを防ぎつつ、ジミー・コゼィアーの美しい音色を渦を巻くストリングスをフィーチャーした ”Mr. Man” などの、このアルバムで最もメランコリーな瞬間を聴いたときに「もっとこの瞬間が続けばいい」と思わせているのだ。この曲での二人はまるで歌いながら本当にワルツを踊っているかのようだ。プリンスの隠れた名曲のカバー ”How Come You Don't Call Me” (原曲は ”How Come U Don't Call Me Anymore”)は原曲の魅惑的なファンクを尊重しながら、最後にはクレッシェンドのついた呻くような泣き声が追加されている:「なんであなたは私を苦しめるの」と、”Fallin'” へとフェードアウトしていく中で彼女は歌う。

このアルバムの中で最も隔世の感を感じるのは、Blu Cantrellの ”Hit Em Up Style (Ooops!)” のような、2000年代のスキャンダラスなクラブ・レコードのコンセプトを反映したような楽曲である。キーズが他の女性と縄張り争いをする ”Jane Doe” や、理性に反した嫉妬心を歌うニュー・ジャック・スウィング・ナンバー ”Grilfriend” なんかがそうだ。その両曲において、キーズの心からの熱意とピアノの強がりがこの作品を本来よりも特異で説得力溢れるものにしている。彼女のボーカルの抑制は、まるで「エンパワーメント・アンセム」というラベルが貼られたかばんから引っ張り出してきたような後の作品(”Superwoman” や ”Girl on Fire”)よりもしっかりしていることがあるくらいだ。

キーズのセカンド、サード・アルバムである『The Diary pof Alicia Keys』『As I Am』は『Songs in A Minor』のクラシック的青写真を微調整し、エレガントで懐かしさのあるソウルに仕立て上げたものだ。彼女のベスト・ソングのいくつか――”Wreckless Love”、”Try Sleeping With a Broken Heart”――は、彼女の恥知らずの理想主義とリアルな危急性の料理捨つさせる微妙なバランスを実現している。彼女は時にそれをやりすぎるきらいがあるが、この作品ではそういうことはない。

大学入学前の夏、私は ”Troubles” を沈んだ気持ちで聴き、出来の悪い詩が書かれた本を泣きながら読み漁っていた。地下室の布団の中で1人、私はキーズと同じことを思い悩んでいた:「なんで私の心は定期的に私を引きずり落とすのだろう?」(回答なし)、「あとどれくらいこの疎外感を感じるのだろう?」(永遠に、でもそれでもOK)。”Lovin U” の輝くようなゴスペル・ソウルにおいて、キーズは献身的な愛を抱きしめつつも、それに苛立っている。「私があなたに永遠を与えたら/あなたは私のことを気にかけてくれるのでしょうか」と彼女は人生の伴侶にしたいと思っている人に訊く。いつものように、彼女は人生において永遠に続く単純な修辞的疑問を投げかけているのである。

<Pitchfork Sunday Review和訳>Anita Baker: Rapture

「クワイエット・ストーム」とは、70年代末期に、小石のようにすべすべとしたR&Bのバラ―ドに対して名付けられたブラック・ラジオ用語である。サブジャンルの名前がそれ自体に最適な文脈を示唆する形で名付けられることは珍しいことだ。アイズレー・ブラザーズの ”Choosey Lover” やスモーキー・ロビンソンの「元祖」である ”Quiet Storm” を聴いてみよう。これらの楽曲の中で描かれる空は暗い紫色の雲で覆われ、その中で雷が光り始めているということに気が付くだろう。転機と切り離された屋内では、誰かがコートを脱ぎ、それがむき出しの木材の床に柔らかな旋風を巻き起こす。空気中には蒸気のもやがかかり、隣の部屋からは浴槽に流れ込む水の音が聞こえてくる。これこそがこのジャンルが暗に聴き手に売り込んでいる、快適で親密なライフスタイルである。ソファや浴槽、あるいは安定した長期間の関係のように、仕事に疲れた体によくしみこんでいくようなソウル・ミュージック。このフォーマットはロマンスにおけるスローモーションのような雰囲気、あるいはあまりにも強力に結びついているために周囲の分子の動きを鈍くしてしまうほどの関係性を醸し出すことに特に長けている。だからもしあなたがいいソファや大きなバスタブをもっていなくたって、ラジオをつければこの音楽そのものの魅力にどっぷりとつかり、物理的な現実ではなく、無意識の白昼夢にすら近い、深いところにある欲望へと引き付けられるのを感じることができるだろう。

80年代中盤、アニタ・ベイカーは自身の2作目のための楽曲を品定めしていた。彼女は作曲屋にいつも「暖炉の傍で聴くようなラブ・ソングで、ジャズの雰囲気があるもの」はないのか、と問い合わせていた。言い換えればクワイエット・ストーム路線の、暖炉がその中でちらちらと光っているような楽曲である。ベイカーはこの路線で丸々一枚アルバムを作りたいと思っていた。そうすれば、当時全盛期を迎えていたアグレッシヴで機械的なポップR&Bのプロダクションがムードを邪魔するなんてことがなくなる。彼女は5曲を持ち帰り、さらに自身が作曲にかかわった3曲を追加した。それらは最終的にちょうどアルバムくらいの長さの、承認にまつわる組曲となった。楽曲のタイトルは ”You Bring Me Joy” や ”Same Ole Love (365 Days a Year)” などと名付けられ、愛や幸福の持続、温かさややさしさといったものが繰り返し立ち現れる際の癒しの力への賛辞となった。彼女はアルバムのタイトルに「Rapture(=有頂天)」と名付けた。そのタイトル通り、ここに収められた楽曲は常に地表から数インチ浮遊しており、まるでささげられた愛の深さによって不思議な力を与えられているかのようである。

当時のベイカーは、自身がデトロイトの幼い女の子だった際に聴いて育った音楽に陰影をつけるような音楽を好んで作っていた。彼女は教会で歌を教わった:彼女のシンガーとしての最初の記憶は、演壇の上に一人で立ってゴスペル曲を歌っているというものだ。その歌は、彼女が礼拝中に寝てしまわないようにと家族が教えてくれたものだった。しかしベイカーが成長するにつれ、彼女のゴスペルへの愛情はジャズへの関心へと変わっていき、彼女はコルク抜きのようにねじ曲がったような声の持ち主、たとえば彼女のアイドルであるサラ・ヴォーンなんかに強く惹かれていくようになる。80年代初期、ベイカーは地元デトロイトのディスコ/ファンク・グループ=Chapter 8でシンガーを務めたが、アルバムを一枚作っただけでレーベルから捨てられてしまった。幻滅した彼女は音楽業界から離れ、ウェイトレスや法律事務所の受付などの仕事をするようになった。新興レーベル=Beverly Glenに泣きつかれた彼女は再び歌うようになり、そこからデビュー・ソロ・アルバム『The Songstress』を1983年に発表した。

『The Songstress』はR&Bチャートでまずまずの成功をおさめ、天空のような美しさを持つジャズ風のスロウ・ジャム ”Angel” はトップ5入りを果たした。次の作品ではより指揮権を強めたいと思ったベイカーは、Elektra Recordsと契約し、『Rapture』ではエグゼクティブ・プロデューサーを務めた。それは彼女が個人的にすべての楽曲をかいたわけではないが、楽曲の選出や、リスナーのために彼女が設計したシームレスな環境などに彼女のパーソナルなものが含まれているということを示唆していた。作品の冒頭から、ベイカーの声――27歳とは思えないほど豊かでディープなコントラルト――はコードやドラムの雲を突き抜けるようにして揺らぎ、最大の確信と正確さをもって、この作品の意図を提示するラインを歌う:「With all my heart / I love you baby」。このようにして『Rapture』の1曲目 ”Sweet Love” は始まり、リスナーの五感すべてをあふれさせるような交響曲のように響く。ベイカー自身もそれに影響されているようで、楽曲が進むにつ入れてヴォーカリーズ風に歌い、言葉は母音に溶け込んでいき、フレーズは液体と固体を行き来する。タイトル曲的な位置づけの ”Caught Up in the Rapture” では、「ba ba baya ba ba ba bah」という言葉にならない興奮状態から始まっていく。これは各ヴァースの冒頭で繰り返されるが、それはまだ形になっていない感情から作られたかのようである。

『Rapture』は1986年当時のポップ界で必須項目となっていたエレクトロR&Bや、当時のこのジャンルにおいてもっとも著名だった「催眠術師」たち、プリンスやジミー・ジャム、テリー・ルイスのように過剰なまでに機械的で性的に解放された領域とは一線を画していた。発表当時、作家であり批評家でもあるネルソン・ジョージはこの作品を「古くて新しい」と表現し、ベイカーの楽曲が古いブラック・ミュージックの形式にルーツを持っていることを強調しようとした。その一方で、この作品の中をロケットのように貫いている感情はゴスペルのそれのように巨大でゾクゾクとさせるようなものだった――ベイカーが ”You Bring Me Joy” で「myyyy joy」と歌う際の巨大さを思い浮かべればわかるだろう。しかしこれらの表現は同時にコントロールされ様式化されてもいて、楽器ごとに描かれている。それはそれ以前のジャズやフュージョン、ソフトR&Bを容易に連想させるものであった。

どこか「レトロ」な痕跡がある音楽であるにもかかわらず、『Rapture』は1986年の基準においても古臭く感じるところが少なかった。そのプロダクションは一つの基準を作りさえした:彫刻に例えるならば、それは人間の手で加工されたものなのかどうか判断が付かないような、そんな代物だった。一つ一つの音の分離がよく明瞭でありながら、その足音はついさっき湖の中から出てきたかのような湿ったエコーで包まれていて、深いリヴァーヴに浸っている。ピアノの存在は、ミックスの中で分厚いのと同時に広く広がっていて、まるで元恋人の香水の雲に包まれているような感覚になる。パーカッションやベース、ギターといったすべての楽器がテクスチャーとして機能し、”Same Ole Love” などで見られる川のようなリズムの中でもう一つのビートとして機能し、ラヴ・ソングの小さな永久機関を作り出している。そして、『Rapture』のリリース当時ベイカーはシンセサイザーへの嫌悪感を表明していた(「サウンドが薄っぺらい」と語っていた)にもかかわらず、このアルバムにはシンセがそこかしこで使われていて、アコースティック・ピアノとミックスされることでクリスタルのようなレイヤーで音色を包み込んでいる。

それは、『Rapture』はR&Bアルバムとしてノスタルジーや正統性を主張するのではなく、むしろその継続性をこそ主張する作品であると感じられる一つの理由である。たとえこれが古いソウルをもって作られた音楽であったとしても、別に古いソウル・ミュージックを模倣しようとしているわけではないのだ。そうではなく、過去のスタイル――ソウルのビン詰めにされた感情、ファンクのゆったりとしたステップ、ディスコとポスト・ディスコのつややかなグルーヴ、ゴスペルの力強さ、ジャズの好奇心――が現在の場に持ち出され、この楽曲の外部の時間の感覚がどうでもよく感じられるようなやり方で結び付けられているのだ。それによってこれらの音楽的形式が同時に花開き、互いに絡まっているような夢のような空間を作り上げている。『Rapture』はベイカーの建てた家のようなもので、愛の神秘やブラック・ミュージックの歴史が探求され保全されていくような、温かくて安全な場所なのである。まるで暖炉のように。

『Rapture』がとった、同時代のポップ・プロダクションの計略に対する不可知論的アプローチは、この作品の様々なフォーマットやチャートに対する奇妙ともいえる柔軟さという結果をもたらした。これはクワイエット・ストームでありながら、まるで天候のパターンそのもののようにアダルト・コンテンポラリーのラジオ局でも流され、最終的にビルボードのトップ40入りを果たした。私が子供のころ、ベイカーの声はまるで環境音のようにしょっちゅう流れていて、まるで家にある一対の家具のようであった。あるいは、まだ家具がなんであるか知る前は、私の上の空気を通り抜けていく甘いささやき声のようなものであった。その30年後、私はニューオーリンズのJazz & Heritage Festivalで、アニタ・ベイカーのパフォーマンスを見た。それは2018年の彼女のフェアウェル・ツアーの一部であった。彼女のステージ上の存在感は驚くほどに活力に満ち溢れていて、彼女の声の抗いがたい引力以上のものがそこにあった。彼女は腕を振り回し、その空気をしっかり握りしめたかと思うと、まるで自分の音楽が流れているその空間に触れることのできるかのようにそれをつま弾いた。しかし彼女が口を開けて歌いだした瞬間、時は崩壊し、私は初めてベイカーの声を畏怖の念とともに受け止め。まるでシルクのスカーフを口から出してしまうようなマジシャンのようだと思った、あの頃の年齢に戻されてしまったのであった。

BY: BRAD NELSON

<Pitchfork Sunday Review和訳>Nina Hagen: Nunsexmonkrock

ニーナ・ハーゲンはドイツ出身で、オペラを歌い、パンク・ロック文化の発火点となった人物である。1980年にメジャー・レーベル契約を結びキャリアをスタートさせた彼女はヨーロッパで莫大な売上を記録し、多くのファンが彼女が演奏する空間を埋め尽くした。母国語で歌うNina Hagen Bandで2枚のアルバムを発表した後、25歳だった彼女はフランク・ザッパのマネージャーと契約し、初めて英語で歌うソロ・デビュー作を録音するためにニューヨークへと降り立った。彼女の持つ手に負えないほどのロックンロール的な磁場がUSのマーケットに置いても通用すると信じるには十分すぎる理由があった。彼女はそのけばけばしい服装や分厚い目の化粧、あるいはネオンカラーの髪色によって魅力的であるわけではなかった――誰だってその役を演じることはできる。それは彼女の叫び声を上げる様、そして彼女がその深くて奇妙な声に入り込んでいき、ファンたちの換気の中で顔を歪ませる、その様であった。1982年にリリースされた『Nunsexmonkrock』はハーゲンを更に多くの人々へと紹介する機会であっった。比類なきパフォーマーであり、新しく母となった女性であり、活動家であり、道化であり、キリストの使途であり、UFOのまっとうな信者であり、そして紛れもなくスターである彼女を。

彼女には安全策を講じたり、リスナーたちを安心させるなんて考えは毛頭なかった。その代わり、彼女はすぐさまマルチトラックを使用した汎宗教的な混沌圏へと突入した。最初に聞こえてくる彼女の声はドラムの轟音の上で、イエスが人間から豚の群れへと悪魔を追い出すという聖書の物語を語っている。アルバム全体の美学は ”Antiworld” のなかで、豚のあげる叫び声を ”running away, screaming” と歌うハーゲンの自暴自棄な、熱狂的なボーカルに凝結されている。彼女の声は痛ましい。それは時に落ち着きを取り戻すが、次の瞬間にはその深く悪魔的なグロウルがまるで死体の海に向かって説教をしているかのような支配的な力を持った遠吠えとなり、かと思うと急に取り憑かれた人間のように口ごもってしまう。彼女の強烈な叫び声、紙やブラックホールについての説教、そしてキャラクターへの深いこだわりは、リスナーに投げかけられた挑戦状だった――この最大主義的な信条に賛同するか、若しくは彼女を全く受け付けないかのどちらかである。

ハーゲンはドイツ民主共和国が建国された数年後、そしてベルリンの壁が建設される数年前に、東ベルリンに生まれた。政治的に不都合である文化的作品を検閲するこの国で、彼女はクリエイティブな家族の一員として育った。彼女の母親、エヴァ・マリア・ハーゲンは女優であり歌手であったが、よくその幼い娘を仕事に連れて行っていた:9歳にしてニーナはオペラの歌唱をプロから習っていた。彼女の父親が家族を去ると、ニーナの継父、ウォルフ・ビアマン――東ドイツの反骨的なフォーク・シンガー/詩人で、常にブラックリストに載っていて最終的には1976年に亡命することになる――が彼女の人生において彼女の人格形成を手助けする人物となった。

「ウォルフ・ビアマンは私に力を与えてくれた」とハーゲンは1980年『International Herald Tribune』誌に語っている。「私が東ドイツの学校に通っているとき、両親は子どもたちが私に話しかけることを禁じた。そういうことが、自分を強くしてくれることがある、ビアマンは反逆者だった。私は彼が私にくれたものを受け取って、私に対する憎悪を乗り越えた。今では私も反逆者だ」と。ハーゲンが自身のバンド=Automobilと録音した、1974年のバイエルンのポップ・ヒットに ”Du Hast den Farbfilm Vergessen” という曲があるが、この曲は休暇の際に撮影用のカラー・フィルムを荷物に入れるのを忘れてしまったことについてのバブルガム曲だった。それは現実と照らし合わせてみれば、ドイツ民主共和国に対する密かな、そして楽観的な抗議の歌だった――それは勇気が日常的に必要であることから生まれる芸術的な勇敢さであった。

ハーゲンはビアマンの亡命に着いていき、彼のつてでCBS Recordsを訪ね、見事にレコーディングの契約を取り付けた。レーベルは彼女に旅をしてロックの世界にどっぷりと浸かることを勧め、彼女はロンドンでアリ・アップとThe Slitsと出会ったのだった。その後すぐ、彼女はNina Hagen Bandを率いてハード・ロック・サウンドの上で吠えることにした。1978年のセルフタイトル作はThe Tubesの ”White Punks on Dope” をカバーしている。1979年の『Unbehagen』での彼女のふざけたような、ふらついていて焦げ付いたようなボーカルはその後の展開を予告していた。とくに1979年のテレビ出演時にマスターベーションを真似たことで司会者がクビになるという騒ぎの後、これらのアルバムはメディアの関心を集めることなった。

『Nunsexmonkrock』のジャケットは、聖母マリアとその子供の写真の図解法を表面上だけ真似て、ハーゲンが赤ちゃんを抱いているところを描いている。1982年当時のある記事は彼女を「海外からの冒涜」であると見出しをつたほど、このアルバムのタイトルとアートワークを皮肉やショック・バリューのための挑発的な冒涜であると読むことは簡単であった。しかし彼女はジョニー・ロットン風の「私はアナーキストだ」という口先だけの態度表明をしたいわけではなかった:ハーゲンが「私はイエスを信じている」という歌詞を叫ぶとき、彼女の声は風刺画のようであるが彼女の意図は純粋なものである。2009年に洗礼を受けたあと、彼女は『Nunsexmonkrock』を自身の経験差の証であると振り返っている。「私の歌詞を読めば、私が常に愛の名のもとに、イエス・キリストの名のもとに苦しみ、説教をしてきたのかがよくわかるはずだ」と。

ハーゲンの蝶番が外れたようなパフォーマンスには、無秩序で強調された愛の表現がある。彼女がアルバムのジャケットで抱きしめている赤ちゃん(彼女の娘、コズマ・シヴァ・ハーゲン)を見てみるだけでもよい。コズマは1981年に生まれ、その後まもなく『Nunsexmonkrock』に収録された ”Cosma Shiva” という楽曲のヴォーカルに鳴き声と笑い声で参加している。ハーゲンはカウントダウンをしてから、ピッチを高めたいないいないばあをするような。赤ちゃんをあやすような声色で娘の名前を歌う。「Cosma, SHIVA! Galaz-INA!」と。カール・ラッカーの弾むようなベースのリフの上で、ハーゲンは宇宙について、有限な異星人のような音域でさえずるように歌っている。彼女がその声を歪ませ金切り声のようなアクロバットに切り替え、宇宙から彼女の赤ちゃんへのファンキーな通信を聞かせるとき、彼女があまりにも一生懸命にふざけるので、この楽曲の不条理さが自分の赤ちゃんのための道化としてのダンス・ミュージックになるという輝かしく喜びに満ちた行為に打ち消されてしまっている。コズマが笑い出すとき、私達も彼女に続かないわけにはいかなくなる。

彼女はアルバムのレコーディングの準備中であった80年代初期に妊娠しており、インタヴューの中で、彼女はザッパと共通のマネージャー、ベネット・グロッツァーがアルバムを延期させようとしていることについてよく思っていないと公言していた。「素晴らしいアイデアと素晴らしいミュージシャンに囲まれて座っているのに、グロッツァーはCBSに出向いて彼女はまだ準備ができていない、彼女は妊娠中だから、と言うんだ」と彼女は1982年、『Shades』誌に語っている。「妊娠しながら作品を録音するのは大歓迎。だってそれは世界中で最も神聖な作品になるだろうから」と。彼女はそれでもその娘についての楽曲の荘厳なアウトロの中で、声を厳かにして神聖さを入れ込ませている。「私の愛しい赤ちゃんよ、これだけは覚えておいて。紙があなたの父親よ」と。

コズマの実の父親は、『Nunsexmonkrock』に作曲家としてもクレジットされている、ギタリストでソングライターのフェルディナンド・カーメルクである。ハーゲンはアムステルダムで、カーメルクがオランダのロックンロール・スターであるハーマン・ブルードのバンドのメンバーであったときに出会った。当時の映像を見る限り、2人が強いつながりを持っていたことは明らかである。あの悪名高い1979年のテレビ出演時、ハーゲンはカーメルクのとなり(ときには彼の上)に座り、彼の名前を飾った自家製のシャツを着ている。彼女たちが後に『Nunsexmonkrock』に収録される楽曲を演奏しているとき、ハーゲンがカメラを見つめながら叫び、吠える間、彼のとぎれとぎれのパワー・コードがその背後でしっかりとそれを支えている。彼女が落ち着いた、決心したような目でマスターベーションを始めると、彼は笑った。

カーメルクは、シンセサイザーを多用し、暗い気持ちにさせるようなこのアルバムからのシングル曲 ”Smack Jack” にクレジットされている唯一の作曲者である。ハーゲンは自身の声を多重録音し、ゆったりとしたギターのグルーヴの上に得点を狙うジャンキーについて叫ぶ悪魔のような合唱団を作り上げている。「いつもそれが足りていない、いつもそれを使い果たす」と彼女は深く、軋るような声で喉を鳴らす。スピードアップしたコーラスが始まると、彼女は聞き手の方の上で「全部打て」と叫ぶ半狂乱の悪魔と化す。予定とは違いこの作品では演奏していない男の経験から書かれた曲だけあって、この曲の暗闇はなかなか振り落とすことができない。ハーゲンは1980年のインタビューでカーメルクはリハビリを始めてからクリーンであるが、『Nunsexmonkrock』の録音が始まる頃には彼はバンドにいなかったと語っている。彼は「私や子供よりもドラッグのことを愛していた」と彼女は回顧録に綴っている。

1980年のインタビューの中で、ハーゲンは結局『Nunsexmonkrock』では演奏しなかったカーメルクを含む、このデビュー・ソロ・アルバムのために当初予定していたメンバーを語っている。それが実現しなかったのはおそらく外部から矯正されたレコーディングの遅延のためであろう。結局彼女と一緒に演奏したバンドは常に息がぴったりというわけでもなかった。『Nunsexmonkrock』のセッションを撮影した画質の粗い映像があるが、その中ではハーゲンとベーシストのカール・ラッカーが顔をひきつらせ、他人行儀な感じで演奏している。これが2人にとって初めての共作であり、このコンビはこの後も何年か続くことになる。しかしクリス・スペディングやポール・シャファーといった、そこに居合わせたセッション・ミュージシャンがハーゲンとコラボレートしたのはこれ一回きりであり、その映像の中でも比較的おとなしく映っている。

”Dread Love” などの楽曲においては、ハーゲンの野性味と、レーベルにやとわれたミュージシャンたちの比較的おとなしい演奏の間に乖離を感じるだろう。この曲でのハーゲンのスクリームはおそらくアルバムの中でも最もぶっ飛んでいて、40年たった今聞いてもどこか不安な気持ちにさせられるものだ。彼女の後ろに佇むパリッとした薄いシンセサイザーとギターは、80年代初頭のヴィンテージ感によってその性質を損なわれている。このアルバムにおけるバンドの最良の演奏はパンクやニュー・ウェイヴ・サウンドを志向してはいない。それはアンビエントとも隣接するようなミニマル感(哀愁漂う ”Dr. Art”など)や、過剰なまでの豪勢さ(過度に芝居がかったピアノ曲 ”Future Is Now”)であった。ハーゲンはこのような極端な表現を得意とし、より中道的なものを圧倒している。

ハーゲンとバンドはファンク、ミニマリズム、オペラ風の荘厳さ、そして80年代風のシンセ・ポップと戯れているが、その一方でこのアルバムのベスト・ソングである ”Born in Xixax” は決定的なパンク・ソングである。エレクトリック・ギターのパワー・コードはパーカッシヴで敏捷であり、ビートはより硬直し電子的である――のっけからキャッチーな一曲である。ハーゲンはこの曲で、自分自身の出自にまつわる面白おかしい話を作り上げている。「あー、ごめん、マシーンを立ち上げなきゃ」彼女は曲のイントロで不満げに言い放つ。「私の名前はハンス・イヴァノヴィチ・ハーゲン。それではニュースをお伝えします」。ほぼ口ごもるような深い声で、彼女はジャンキーの父親、ヴェトナム戦争に参加した退役軍人である兄、そしてソヴィエトのスパイである叔父と、農場で貧しい環境で育ったことを歌う。彼女は冷戦にまつわる噂話――ブレジネフは「レユニオンを計画している」――を打楽器のように囁く。歌詞の面では彼女は「エレバン放送」の公式を使って冗談を言っているのだが、ハーゲンの取りつかれたような多重録音による多くの声は驚くほど希望に満ちたメッセージを伝えている:「いつの日か我々は自由になる!我々はいつの日か、自由になる!」

ハーゲンの歌詞やキャラクターがすべていい形で年を取ったわけではない。”Taitschi Tarot” では彼女は声のピッチを上げてブッダや生まれ変わり、ヨガについて歌っている。彼女の意図や当時の社会的な基準にかかわらず、この楽曲のカジュアルなオリエンタリズムは受け入れがたいものだ。ハーゲンのほかの作品にも文化的盗用の例があって、1979年の ”African Reggae” では「Black Jah rasta man」について歌い、昨年も彼女はジョージ・フロイドに捧げるオマージュとして ”Unity” というダブ曲をリリースしているが、この曲の中では奴隷唱歌である ”Wade in the Water” が大胆に挿入されている。これらは連帯感を装った美意識の大きな揺らぎであるが、それらを消化するのは難しいように感じる。

ハーゲンはその大胆さによって自身のキャリアを切り開いてきたが、それにはしばしば嘲笑も伴った。彼女が1985年に「レターマン」のインタヴューを受けていると、会話は彼女のヘア・エクステの話から、80年代のハーゲンのインタヴューが必ずたどり着くある話題へと急旋回した:それは彼女が妊娠中にマリブのビーチでUFOを見たというものだ、「真夜中だったんだけど、とにかくすごかった。完全に催眠術にかけられてしまった」と彼女は言う。「とにかくいろんな色に光っていて、本物のライト・ショウだった」。レターマンは興味なさげに質問を投げ返す。「どれくらいの大きさでした?光っていましたか?エクステもつけてましたか?」ハーゲンは少し微笑んで、彼の遊び心あふれるイジりを黙ってやり過ごした。それはメディアにとっては格好のパンチラインとなり、カナダのローカル・ニュースの司会者は似たようなインタビューのさい、嬉しそうに「E.T.、オウチ、デンワ」と返した。

ハーゲンはエンターテイナーであり、皆を楽しませたいと思っているが、同時に彼女は自分の言っていることはすべて本気で言っていることであると受け止めてほしいとも思っている。彼女は1986年『SPIN』誌に対し、あのUFO体験が「すべての悩み事を洗い流してしまった」と語っている――次の朝起きた時には「地球上でもっとも幸せな妊婦」であると感じた、と。『Nunsexmonkrock』に収録された ”UFO” という楽曲では、ぐつぐつと煮えるようなアンビエント・シンセサイザーを背景にハーゲンがその体験をASMRのように囁き、やがて大声で主張する。「そしてあなたは一人ではない」と。大胆に自身のことを文字通りの預言者であると宣言したり、ワイルドな声から別の声に切り替えたりしながらも、ハーゲンは『Nunsexmonkrock』の大半を、無秩序状態にある水を分かつことに充てている。そして地に足のついた、正真正銘の希望のメッセージ――聴いている信心深い人たちに対する「すべてだいじょうぶになる」という母なる肯定――を明らかにしようとしているのだ。彼女が「一人じゃない」と言ったり「いつの日か自由になる」といったるするとき、それは彼女が自分の人生から引き出した言葉なのだ。『Nunsexmonkrock』は楽しくてワイルドでありながら、20代にして母親になり、喪失を経験し、国外に逃亡してきた女性による作品である。

<Pitchfork Sunday Review和訳>Yellow Magic Orchestra: BGM

日本式のアクロニムで、「BGM」とは「バックグラウンド・ミュージック」を意味する。それはYellow Magic Orchestraの細野晴臣の80年代の至福のアンビエント作品を想起させる。どこか牧歌的で、ヒップでマスマーケット的な衣料店から流れてくるような、あるいはテレビの中の会話シーンで静かにループしている音楽のような、そんな音楽。だから、YMOが彼らのキラキラした、未来的な4作目にこのタイトルを付けたのにはちょっとした皮肉めいたものが込められている。『BGM』はこの画期的な3人組の「テクノ・ポップ」の中でも「テクノ」の側面にかじを切ったアルバムで、個々のメンバーのユニークな特性を当時最先端の録音機材を使って捉え、それらを結びつけてエレクトロニック・ミュージックの金字塔を作り上げた。そこから40年たった今も、このアルバムはシンセ・ポップやIDM、そしてヒップホップやそれ以降の音楽など、すべての「シンセティック(=統合的な)」音楽の作法が拠り所にする土台であり続けている。

以下に挙げるのは、70年代後半におけるYMO結成の物語を簡潔にまとめたものである。多大な影響力を持ったロック・バンド=はっぴいえんどを率いて既に日本における音楽の大家であった細野は、次のソロ作のためにセッション・プレイヤーたちを集めた。その中には大学時代からの友人であった高橋幸宏と、当時新進気鋭のアレンジャーであった坂本龍一が名を連ねていた。ジャジーなエキゾチカの傑作『はらいそ』は1978年、ハリー・ホソノとThe Yellow Magic Band名義で発表された。その年、細野は高橋と坂本に一緒に新しいプロジェクトを始めないかと声をかけた。彼はこの新しいバンドがそれぞれのソロ・キャリアにおける「踏み台」になると提案した。高橋は同意し、坂本も少しためらった末に首を縦に振った。

1980年の時点で3枚のアルバムを発表していたYMOは、紛うことなく日本で最も成功を収めていたポップ・バンドだったーーワールド・ツアーを行い、武道館の凱旋公演をソールド・アウトできるほどには。しかし細野は同年の『Los Angeles Times』紙に対し、今後の変化をほのめかすようなことを語っていた。「僕たちは自分たちのことをダンス・バンドだとは思っていない。YMOは最初からエレクトロニクス・バンドであることを目論んで結成された。それこそが3人共が追い求めていたサウンドだったから。どこか普通じゃないサウンドというか」。

はっぴいえんどでは日本語の歌詞にこだわっていた細野だったが、YMOは通訳の手も借りながら英語で録音された。自作ではもっとコントロールを得たいと思った細野と高橋は、坂本のソロ・アルバムで新しい歌詞の共作者を見つけ出した:1980年の坂本作『B-2 Unit』の唯一のボーカル曲「Thatness and Thereness」は、日本のラジオ・パーソナリティを務めるイギリス人=ピーター・バラカンが翻訳を務めていた。バラカンは作詞家として活動したことはそれまで無かったが、それはあまり重要なことではなかった:彼はすぐに坂本のマネジメントに雇われることとなり、作曲を含め、英語に関する全ての業務を担当することになった。そして彼が参加した初めてのプロジェクトが『BGM』だった。

1979年に日本のみで発売された『Solid State Survivor』の大成功は、YMOのレーベル=アルファが自作のためにでかい予算をつけてくれることを意味していた。ジャケットの後ろ側に載せられた箇条書きのレシートによれば、『BGM』の制作費は51,250,000円にものぼる。USドルに変換してインフレを加味しても、それはなんと730,106.93ドルであるーーそしてこれは機材費のみである。リスナーはヴァイナルをスリーヴから取り出すよりも前に、この音楽の構成要素を分子レベルで透かしてみることができる:YMOは使用した全てのムーグ・シンセ、電子ドラム、エフェクト・プロセッサーを列挙し、あたかも自分たちの技術の卓越性を、来る未来の世代が競うべき基準として誇示しているかのようだった(30年後、Aphex Twinは『Syro』で同じようなことをしている)。

これらの楽曲は、それらを作り上げるために用いられた機材と分かちがたく結びついている。坂本のデビュー作と共に、『BGM』はローランドのドラムマシーン=TR-808を用いて制作された最初の作品の1つである。1980年発売当時の高額な値段設定(2021年のUSドルにしておよそ4000ドル)は大抵の人たちにとっては法外に高価なものであったが、YMOにとってはそうではなかった。ヒップホップやダンス・ミュージックで用いられるようになる来るディケイドの栄光ーー容赦ない機械的なハイハットや、どんなミックスの中も通り抜けられるほどにバリッとしたクラップーーは高橋による “カムフラージュ” や 坂本による、舞い上がるような “千のナイフ” のメカニカルなカバーの中に完全体で見ることができる。

しかし、どれほどの高額な機材を持ってしても、YMOのメンバー間の緊張状態を解消することは出来なかった。細野と坂本の間の協調関係は、2人同時にスタジオに居ることにほとんど耐えられない、というレベルにまで悪化していた。ゆえに坂本は『BGM』のためのセッションの殆どに置いて不在であり、大半の作曲作業を細野と高橋が担うことになった。最終的なトラックリストへの坂本の貢献はそれでも目覚ましいものがある。“千のナイフ” の他にも2曲が坂本にクレジットされている:メタ言及的なヴォコーダー・ジャム “音楽の計画” とソロ曲のリミックスである “ハッピーエンド” である。後者は後の数十年の間にカール・クレイグからThe Orbに至るまでのアーティストたちが出現することになるアンビエント・テクノの先駆者のようにも感じられる。この作曲家はかれの超メロディックで、チャイコフスキー風のコード循環をレゾナント・シグナル・モジュレーションで汚していき、最終的には原曲の見る影もなく、中盤部ではICなドラム・ループがさっと現れては再び消えていく。

YMOの先進的なサウンド・デザインに関しては坂本による功績が大きいが、バンドの真面目な心臓部として駆動していたのは細野と高橋である。『BGM』で最初に聞こえてくる声は英語で歌う高橋の歌声である。”バレエ” では夜の中を回りながら駆け抜けていくメランコリックなダンサーを、その微かに震わせた声で描写していく。”ファイアークラッカー” のようなこれまでのYMOのヒット曲はオリエンタリズムを売り物にした西洋のエキゾチカ・アーティストを図々しく転覆させたものだったが、この『BGM』では自分たちの音楽を全く新しいものとして提示している。それはより無菌室的な超モダンな音楽的ドキュメントで、彼らの急激に成長するテクノポリスによって可能になったイノベーションであった。「Dancing with sadness, just for yourself」と ”バレエ” で高橋は歌う。そのボーカルはデジタル処理で重ねられている。「Lost in the motion, a mime with no end」。

「3人の中で、最も西洋のポップスに精通していたのは高橋だったと思う」とピーター・バラカンは後にインタビューに答えている。彼が言うには、坂本はもっとはっきりとした翻訳を求めていて、細野は作曲に関しては「自分が何を作りたいのか」がはっきりしている。それに対し、高橋は共作の際の対話にオープンで、レコーディングの際はバラカンに正しい発音を尋ねるほどだったという。「彼は、自分が何を書こうとどうせ私がそれを英語に翻訳するということがわかっていた。だから彼は歌詞のアイデアを日本語で書くときもどこか「英語風」に書いていた。彼は英語のポップ・ミュージックも聴いていたから」

これらの事柄が結実したのがアルバムの中で最も(そしておそらく唯一)ラジオ・フレンドリーなシングル ”キュー” だった。高橋のリード・ボーカルとドラムが前面に押し出され、ロボティックで、連なるようなベースと小刻みに震えるシンセサイザーが楽曲の駆動力となっている。YMOはいつも作詞を作曲過程の最後に回し、それまでは何時間もドラム・マシーンやシンセのサウンドをいじくり回し、最後になって急いで歌詞を仕上げるということが多かった。だからこそ、この ”キュー” が ”音楽の計画” と同じように、音楽を演奏するということについての音楽であることは道理が通っている。時に緊張感の漂う、何ヶ月にも渡るスタジオでの苦行のすえに出来上がったアイデアなのだから。バックに徹していた細野は、最後のリフレインの終わり近くになって高橋に加わり、フルボイスで歌い始める。「I’m sick and tired of the same old chaos/Must be a way to get out of this cul-de-sac(使い古されたお決まりの混沌にはうんざりだ/この袋小路を抜け出す道がどこかにあるはずだ)」と。

”キュー” は『BGM』からのファースト・シングルとなり、次第にファンのお気に入りとなり、2000年代に散発的に行われたYMOの再結成ライブのセットリストにも並べられる位置を獲得した。しかしオーディエンスも批評家たちも彼らの前作ほどはこの作品を高く評価せず、日本での『Solid State Survivor』の成功に匹敵することは叶わなかった。西洋の音楽批評家たちは、1981年の春にこの新しいアルバムが届けられる前からこのバンドを根本的に誤解していたようだ。YMOについて語るとき、ライターたちはKraftwerk、ゲイリー・ニューマン、Roxy Musicといった彼らに先んじてシンセを多用していたアーティストの名前を連想することが多い。しかしこのバンドを外部からやってきた奇妙なもの以外のなにかとして捉えることの出来ていた者は少なかった。彼らが見ていたのはイノベーターの姿ではなく、以前からあったものの日本人による模倣でしか無かった。その過程でバンドからは人間性が剥奪されていた。

「人間が機械を演奏しているのか、あるいはその逆なのか、それは判然としなかった」。『ワシントン・ポスト』紙のライターは1979年のYMOの演奏を見た後にこう綴っている。『ロサンゼルス・タイムズ』の評者は彼らをKraftwerkと好意的に比較した後、彼らの「厳格な面持ち」をあざ笑った。レビューの中には明白にレイシスト的なものもあったが(「もしこのバンドがまだ存在していなかったら、邪悪な日本の技術者たちがそれを発明しただろう」と『ガーディアン』紙に書いてある)、他のレビューも総じて誤解にまみれていた。『シカゴ・トリビューン』紙のジャーナリストが1980年に書いたところによれば、「シンセサイズされた楽器を最も想像力豊かに使おうとも、そこには限界がある…シンセサイザーを用いた音楽は限界に近づいているという強い思いが各所から聞かれる」。

しかし、後知恵ではあるが、『BGM』のなかの「危うい」楽曲ですらいい形で年令を重ねている。細野による ”ラップ現象” は、ちゃんとされる歌詞と無調のシンセと共に、他の作品では細やかな部分まで気を使う優れたプロデューサーである彼の珍しい過失であると捉えられることもある。冷笑家はこの曲を、ニューヨークで発展を遂げていたラップ・シーンを、太平洋の向こう側にいる流行り物好きが奇妙に謝った解釈を試みた結果であるとこき下ろした。しかし彼らが見落としていたのは、YMOは自分たちのバンド名を選んだその瞬間から、ユーモアのセンスとともに活動してきたということだった。彼らが1980年にリリースしたミニ・アルバム『増殖(X∞Multiplies)』では、彼らはトラックリストの中にコメディのスキットやアーチー・ベル& The DrellsによるR&Bクラシック ”Tighten Up” のニュー・ウェイヴ版カバーを収録し、それによって『Soul Train』史上最も可笑しいドン・コーネリアスによるインタビューが行われることにもなった(日本とアメリカでのリリースの違いもその分断の一因だった:『増殖』に収録されていた寸劇部分はアメリカでは『Solid State Survivor』収録曲に差し替えられていたからである)。

YMOの初期3作は過去というものをスペースエイジ的に、シンセサイズした作品だったものであったのに対し、『BGM』はエレクトロニック・ミュージックというものの未来を驚くに現在から地続きなものとして垣間見た作品であった。”ラップ現象” を今聴くと残響音の微かなエコーによるグルーヴやポリリズミックなボーカル・サンプルのマニピュレーションなど、今日のエレクトロニック・ミュージックでは定番となった手法が使われていることに気がつく。『BGM』の後半はまだ生まれて間もなかったジャンルの仕草が見られる:Aphex Twinのすばしっこいドラム・プログラミング(”ユーティー”、”カムフラージュ”)、シンセウェーヴの不吉なドラマ性(”マス”)など。アンビエント風の最後の曲 ”来たるべきもの” はーー徐々に上昇していく、2分間に及ぶシェパードトーンで幕を開けていなければーー「BGM」という伝統的な基準を満たす唯一の楽曲と言えるかもしれない。こんにち、このイントロはTHXのトレードマークである ”Deep Note” を想起させるが、この楽曲はそれに先駆けている。コンピューターの魔術師でありYMOの非公式「第4のメンバー」である松武秀樹の助けを借り、バンドは当時最も最先端のレコーディング技術を使いこなし、他の人達が同じことをする何年も前に自分たちの感性の可能性を掘り起こしていたのだ。

『BGM』はYMO自身の未来すら予告していた。坂本と細野の間の緊張状態は解決することなく、1984年にバンドはそれぞれの道を行くことを宣言し、数十年後に再結成を果たした(「僕たちはエネルギーを失って、喧嘩をする元気もなかった」と高橋は2008年に笑いながら述懐している。坂本はこう述べる。「過去の自分にあったらぶん殴りたいね」)。レガシーという観点から見ると、これは彼らがユニットとして作り上げた作品の中で最も重要な作品かもしれない。個々のメンバーのこれに続くソロ作品は、色んな所でこの『BGM』の音のパレットの影響を包含している。高橋による心に染み入るシンセ・ポップ作、細野のアンビエント作、坂本のデイヴィッド・シルヴィアンとのコラボレート作の中に、ドラム・マシーンの飛沫や不自然なテクスチャを聴いて取ることができる。静謐なシンセサイザーを大音量で鳴らし、攻撃的に鳴らし、そして再び静謐に鳴らすというスリルがそこにはあるのだ。

By: Noah Yoo

<Pitchfork Sunday Review和訳>Genesis: Duke

1980年代、名声の有頂天にいたフィル・コリンズは、たくさんの、たくさんの批評家に向けて手紙を書くようになっていた。ドラマーからボーカルへと転向したジェネシスの一員として、そして一連のブロックバスター的ソロ作を通じて、彼ほどの人気を持っている人であればだれでも、この種のバックラッシュを食らうことは容易に想像できる。ソロ作のタイトルはすべて、まるで失脚したコメディアンの暴露本のようなタイトル――『Hello I Must Be Going』、『...But Seriously』、『Both Sides』――だったし、ジャケットには彼の顔のドアップが使われた。だって、それは彼の製品だから。彼の目を見つめ、その感情にどっぷりつかれば、あなたとフィル・コリンズの二人だけの世界がそこに広がる。

彼のパブリック・ペルソナのおかげで、彼は1976年にピーター・ガブリエルからボーカルの座を引き継いだ後、すぐさまこの芸術志向で本好きなプログレッシヴ・ロック・バンドを「フィル・コリンズ・ショー」に作り替えてしまったという誤解が存在している。そして今振り返ると、このバンドのスロウでダンサブルなバラード――1976年の ”Rippless...” と ”Your Own Special Way”、1978年の ”Follow You Follow Me”――の人気がどんどん高まる中で彼らは70年代の終わりを迎えたわけだが、それらの楽曲は名声へとつながるハイウェイへの出口標識のように、彼らのディスコグラフィーから出現したように思われるのだ。

ジェネシスがプログレッシヴ・ロックからポップへと移行したこととコリンズのソロ・アーティストとしての浮上を同一視することは自然なことに思われるが、ジェネシスはずっとバンドであったのに対し、コリンズはずっと一つの声だけの存在だったというのが本当のところである。80年代のある地点で、コリンズとほかのバンドメンバーたち――キーボード奏者のトニー・バンクスとベーシスト/ギタリストであるマイク・ラザフォード――は、どのメンバーもスタジオに事前に準備した音楽的アイディアをもってきてはならない、というルールを決めたという。つまり、ジェネシスのアルバムに収録されるありとあらゆるものはグループ全員の参加によって作られなければならない、ということだ。このやり方によって、作られた音楽に対して一人のメンバーのみがクレジットされる(あるいは非難される)ということはなくなったのである。

このプロセスによって楽曲は3人の精神がジグソーパズルのように組み合わさったかのような(“Turn It on Again”)、あるいは挑戦的な実験を覗き見るような(“Mama”)、そして時には決して世に出るべきではなかった悪い類の冗談(“Illegal Alien”)のようなサウンドとなった。しかし何よりも、このルールはジェネシスに一つの指針を与えた:コラボレートの精神をたたえること、それぞれが個人で達成することのできる限界を超えること、そして、一緒になって何かを発見するような体験へと聞き手を招き入れること。

80年代に入る前から、このことは彼らの魅力であった。ジェネシスの楽曲では常に新しいものへのカーテンは開かれていた。“it” は未来的な機械が再起動するようなサウンドだし、“Supper’s Ready” は巨大な謎を少しずつ解き明かしていく。あるいは1980年の “Turn It on Again” だって、13/8拍子とテレビを見ている男についての歌詞、そしてまじりっ気のないリフが混ぜこぜになって何かラジオ・ヒット曲のようなサウンドに仕上がっている。それは聞き手を前のめりにさせることを目的としている。何度再生しても初めて聞くかのような体験を味わわせてくれる。

彼が批判されたのもそのおかげである。コリンズが言うには、彼を最もいらだたせたレビューというのは、サンフランシスコのジャーナリストがライブを酷評して彼を「ポップ界のマクドナルド」と呼んだものだったそうだ。しかし私が調べた限り、インターネット上にはこのような記事があったという記録はなかった。このフレーズをグーグルで調べたところで、コリンズ自身がそれを取材の際に繰り返しているものが出てくるだけである。

II

第1期のジェネシスは1967年に結成されたが、その名前もサウンドも彼らのものではなかった。イギリスのしゃれたチャーターハウス寄宿学校の友人たちが結成したムーディーで内省的なグループは、その学校の卒業生の中でももっとも高名な者の一人、音楽家でプロデューサーのジョナサン・キングにデモ・テープを手渡した。彼がThe Bee Geesのファンであることを知っていた10代のフロントマン=ピーター・ガブリエルは、精いっぱいロビン・ギブの物まねをして歌った。キングはその餌に見事引っ掛かり、彼らのデビュー・アルバムのプロデュースを申し出た。彼はバンドにジェネシスという名前を付け(もう一つの候補はGabriel's Angelsだった)、アルバムに『From Genesis to Revelation』というタイトルを付けたのも彼だった。そしてこのデビュー作は1969年3月にデッカからリリースされたが、合計で650枚しか売れなかった。「まあ、しょうがないね」とキングは考えて姿を消した。ガブリエルと彼の天使たち(Angels)は学校に戻った。

時を同じくして、Flaming Youthというイギリスの無名なバンドがスタジオに集まり、同じく最初で最後となるアルバムの制作に取り掛かっていた。彼らはケン・ハワードとアラン・ブレイクリーという二人の作曲家から、月面着陸に関するメディアの報道に関するコンセプト・アルバムを作らないかとアプローチをかけられていた。そのタイトルは『Ark 2』で、まず『Ark 1』を聞かなきゃいけないんじゃないかとリスナーを混乱させるようなタイトルだったし、筋書きは終末論、近代のメディアの危険性、愛の持つヒーリング・パワーといったものについてだった。バンドのメンバーは楽曲ごとに楽器をスイッチし、その作品の出来や自分たちのアイデンティティに関して不安を抱いていた。作品の中心には12分にわたる、惑星に捧げられた組曲が据えられた。それは笑えるほどに野心の暴走だったし、経験不足の演奏者たちは頭をかきむしるばかりであった。誰かこの曲を歌いたい人はいる?「僕がやるよ」、そう言ったのはドラマーだった。

III

セルアウトすることに関する覚書:ジェネシスがやった方法よりも簡単な方法はいくらでもある。彼らの転機はあまりにも自然に、そしてあまりにも簡単そうに見えた上、キャリアの最初の20年の間の中でこれほどの決定的なブレイクを経験したために、セルアウトすることと彼らが作った音楽には接点があるように感じられた。確かに、彼らは迎合し矮小化した。確かに、彼らはヒットを飛ばしたし、そのうちの一つはTotoの “Hold the Line” に酷似していた。しかし70年代が終わったあと、多くの人気プログレ・バンドはヒッピーの聴衆に合わせて、より簡素な楽曲を作るのに腐心していたし、『アメリカン・サイコ』の主人公がたとえはJethro Tullの『Under Wraps』ではなくてフィル・コリンズに心酔していたかというのには理由があるのだ。

ジェネシスがやったことをやるには、自分のことを客観的に見れること、自分のことを批判的に見れること、そして適応する意思があることが必須となる。コリンズは自身の回顧録の中で、1970年にジェネシスに加入するためのオーディションを受けた際、バンドのやっている音楽に対してそこまで熱中はしていなかったと書いている:ちょっと凝っていて、少し優しいかな、といったくらいで。バンドに加入した後も、彼は必ずライブの演奏をテープで聞き返し、必死に間違えた個所を探していた。その10年間の間、彼は自分のことをゴールキーパーのような、後ろでどっしりと事態を落ち着ける役割を担っていると考えていた。彼が自分のアイデアを自信たっぷりにグループの中に提示することができるようになったのは、バンドメンバーとしては8枚目、リード・シンガーとしては4枚目となる『Duke』の制作からだった。製作期間中、彼はスタジオに最初に現れ、最後まで残っていた。「僕たちはいつもシングルを書こうと頑張っていた」彼はバンドの商業的成功のあと、どこか防御的な姿勢をとりながらこう語っていた。「でも今はどんどんうまくやれていると思うよ」。

IV

フィル・コリンズがジェネシスのオーディションを受けた時のことを振り返って:

「フィルはちょっと早く着きすぎたので、彼の前のドラマーが片付けている間、プールに泳ぎに行かせたんだ」

―マイク・ラザーフォード『The Living Years: The First Geneis Memoir』より

「もしここ数年の間に何か教訓を得たとしたら、それは『すべての機会を無駄にするな』ということだ。田舎にあるプライベート温水プールに入ることができるなんて、そうそうあることじゃないからね」

―フィル・コリンズ『Not Deat Yet: The Memoir』より

「フィルの番が回ってきたころには、彼は僕たちがオーディションに使っていたパートを聞いて覚えていたから、彼がキットの後ろに座れば、あとはどうなるか自明だった」

―ラザフォード

「彼は明るい性格でもあった。ジョークを言ったり、何でもできる感じの。僕たちとは違ったんだ」

―トニー・バンクス『Sum of the Parts』より

「彼がドラム・ストゥールに座るのを見ただけで、こいつはいいぞ、と思った。自分がやることに自信が満ち溢れている人というのは見ただけでわかるんだ」

―ピーター・ガブリエル『Phil Collins: A Life Less Ordinary』より

V

初期のジェネシスについての記述ではいつも、ピーター・ガブリエルはまじめでシャイな人物として描かれている。一説によれば、彼はバンドメンバーのチューニングにあまりにも時間がかかるので、白けた空気をどうにかしようと、複雑なファンタジーの物語をステージの上で語り始めたのだという。やがて彼はステージ衣装をまとうようになるが、それは聴衆が多くなっていくにつれて自分の貧弱でぼんやりとした外見に不安を覚えたからだという。彼が妻の赤いドレスと狐のマスクを身に着けてステージ上に現れた時、バンドメンバーは何も知らされていなかった。もし彼らに事前に伝えていたら却下されるだろうということを知ってのことだった。

ガブリエル期はこのようにして進んでいった:23分の ”Supper's Ready” やブライアン・イーノの助力もあったアンビエント風の『The Lamb Lies Down on Broadway』など、疾風のようなビッグなアイデアと驚きを、長尺でコンセプチュアルな作品に落とし込むというやり方だ。その『The Lamb~』のツアー(アルバム全編を当時としては前代未聞のヴィジュアル・セットの中で演奏するという一大マルチメディア・イベントだった)の最中だった1974年、ガブリエルはソロに転向する時機であると決心した。彼の衣装の中には、あまりにも精巧にできているために着て歌うことができないものまであった。それは彼が直面していた行き詰まりの状況のメタファーとしてふさわしくないだろうか。

VI

偉大な、成功したバンドの中には拡張によって、あるいは大胆な再発明によって、あるいはその時期の需要を鋭く察知することによって進化を遂げた者たちがいる。しかし、私は引き算によってこれほどまでに柔軟に進化を遂げたバンドを、ジェネシス以外に知らない。ガイド役であり、商業的なヴィジョンを提供したプロデューサーのジョナサン・キングを切り捨てることで、ジェネシスはアンソニー・フィリップスの12元ギターに焦点を当てた牧歌的なフォーク・グループとなった。フィリップが脱退した後は、ガブリエルのシアトリカルなヴィジョンに導かれるように、よりヘヴィなプログレ・バンドとなった。そしてガブリエルが脱退すると、彼らはよりアトモスフェリックなサウンドを発展させ、ギタリスト=スティーヴ・ハケットの斬新なスタイルを誇示した。そしてハケットが脱退すると、彼らはコリンズをボーカルに置いた3人組となり、メロディと作曲にフォーカスすることとなった。そしてすでに失うものなど何もない彼らは、世界で最もビッグなバンドの一つとなったのだ。

VII

「一瞬にして、清潔で、緑が多く、滑らかだった公園の地表は、汚く、茶色い色をした苦悶の物体で覆われてしまった。老マイケルは自分の肉体を地面にこすり続けている。今回はさらに幸せそうにすら見えた。そして彼は口笛で小さな音を奏で始めた。こんな風に…」

――1973年のジェネシスのコンサートでの、ピーター・ガブリエルによる ”Supper's Ready” の前口上

「オーディエンスに向かって何を話せばいいのか、それが一番不安だったことを覚えている。なぜなら、ピーターがやっていたことはコミュニケーションだったからだ。身近な隣人というよりは謎めいた旅人という感じではあったけど、それでも彼はオーディエンスとコミュニケーションをとっていた。そしてぼくはそれがすごい大事だと考えていた」

――初めてピーター・ガブリエルの代役を務めたショウについて、フィル・コリンズの回想。『Genesis: A History』より

VIII

『Duke』という作品の制作が始まったのはフィル・コリンズの寝室でのことだった。短い活動休止期間を経て、コリンズ、ラザフォード、バンクスの3人は集まって新曲のデモを製作した。ラザフォードとバンクスはソロ・アルバムを製作し、コリンズは失敗した結婚の対処のためにカナダに飛び、家族を保つための最後の努力を行った。しかし結局それもうまくいかず、ほかのメンバーも各々の作業に没頭していたため、コリンズは不機嫌に飲んだくれるようになり、日本でのツアー中に送られたドラム・マシーンを使って一人で新曲を作り始めていた。

そして3人が再び集まった際に、コリンズは書き溜めていた曲のいくつかを披露した。バンクスとラザフォードはその中の2曲を気に入った。ヒット間違いなしの ”Misunderstanding” という曲と、優しいバラードの ”Please Don't Ask” という曲だった。そのほかの曲――その中には基本的なコード進行と、重たくスペーシーなアレンジが施された ”In the Air Tonight” も含まれていた――ははっきりとジェネシスらしくないと感じられた。コリンズはそれらを自分のソロ作のために取っておくことにした。

衰退と絶滅という主題が『Duke』の中を貫いている:バンクスによる ”Cul-de-sac” の偏執病的なコーラスでは「もう出口のそばまで来てしまったということに気がづいているだろう」と歌われる。”Duchess” という曲は、巨大な人気によって自分のアイデンティティが分裂してしまったミュージシャンについての曲のようだ。そして仮にこれらの歌詞が『Duke』に通底する感情を表しているのだとしたら、ジェネシスはそれを決して見せることを意図してない。『Duke』はブロック体の字と感嘆符を用いて書かれた、大胆で自信に満ちたアルバムなのである。メッセージは歌詞の中にではなく、音楽そのものに託されている。コリンズによる新こぺーとするリズムといつになく表現力豊かなボーカル、ラザフォードとバンクスによるギター・シンセとキーボード・トランペット――元の楽器の未来ヴァージョンとして鳴らされるために発明された楽器――にそれが感じられるだろう。ならされている音を聞いても、薄れていく関係性や失敗に終わった結婚生活のことを考えたりはしないだろう。彼らが自分たちのキャリアを長い組曲だと考えているとしたら、この作品はドラムのタムが打ち鳴らされ、再び活気を取り戻すような、そんなパートであろう。

IX

『Duke』期のジェネシスのツアー映像を見ていると、まるでスーパーヒーローが初めて自分の持っている力に気が付き、まさに今信じられないことをやってのけた自分の手を呆然と見つめている、そんな場面を想像する。ドラムの演奏をツアー・メンバーのチェスター・トンプソン――Weather Reportやフランク・ザッパのMothers of Inventionでの活動で知られる――に任せたことで、29歳でひげ面のコリンズはマイクの前に立ち、聴衆が自分の掌の上であることに気が付いている。ヨーロッパやアメリカをツアーして、彼は満員のコンサート・ホールの観客たちがおり音楽と一体になっているのを感じていた。さらに観客の層も若く、多様なものになっていた。中にはフィル・コリンズがジェネシスのフロントマンじゃなかったころを覚えていない人もいるように思えた。

新曲を含むパートを始める際、コリンズは昔のことを懐かしく思うモノローグを披露した。彼はテレビに恋をした、アルバートというろくでなしの話を始める。すると、やがて彼をロマンス・コメディーの主役や「マイアミ・バイス」のゲスト出演の座に導くことになる、彼の面白おかしいリズムで、彼は自分の言っていることは文字通りのことであることを明らかにした:「二日後、彼は病院に行き、アソコからガラスを取り除いてもらっていた」。その時観客が笑ったのは、彼のことを笑っていたのか、それともこの種の前口上を真剣に披露していた昔のジェネシスのことを笑っていたのだろうか。この話は『Duke』と関係があるのだろうか?とどのつまり、これらはジャーナリストに投げかけられた質問である。観客は雄たけびを上げる:バンドは今まさに新曲を演奏しようとしているところだ。

X

『Duke』の中には80年代に向けたプログレの未来を垣間見ることができる。それはアルバムの一番最初ーートニー・バンクスが作曲したインストゥルメンタルの主題ーーに聞き取ることができる。高級そうなサウンドのシンセで演奏されるその音色は、スロット・マシーンの電光のように唐突できっぱりとしている。ジェネシスのトリオ編成が2007年に再結成ツアーを行った際、彼らはすべてのショウをこの楽曲のこのパートではじめ、残りの部分をオーディエンスの想像の中で演奏させた。

その “Behind the Lines” の残りの部分は、この作品の核となる相互に連結した組曲を指導させる役割を果たしている。バンドはこれをノンストップの、1面をまるまる使った組曲にすることを考えていたという噂もあった。それは、彼らのポップよりの方向性はレーベルのお偉方のヴィジョンとの妥協の産物、あるいはラジオにお熱を上げたフィル・コリンズがシングル曲を残そうと言い張ったからだと考えるような、裏切られた気分になっていたファンたちにしてみたら垂涎モノの話だった。しかし、音楽を分割することを決断したのも、プログレ・ロック的な仕草が古臭いものであまり刺激的ではないと判断したのもジェネシス内部でのことだったというのが本当のところである。

ある日、スタジオで “Behind the Lines” のテープを速度を変えて聞いていたコリンズは、それが少しマイケル・ジャクソン風に聞こえることに気がついた。おもしろい!しかし彼はそれをメモに書き留めておいた。数カ月後、彼はEarth, Wind, and Fireのホーン・セクションを招き、この速度を上げたヴァージョンを自身のソロ作のためにレコーディングした。それは『Face Value』というタイトルが付けられ、世界中で複数プラチナ・セールを記録することとなった。

楽曲のこれらの異なるヴァージョンーー一つはプログレのユートピア的幻想、そしてもう一つは世界で最も有名なアーティストの跳ねるような模倣ーーによって初めて、コリンズのソロ曲とバンドの楽曲が明確に競合していることが示された。『Duke』のアルバム・ジャケットでは、一人の人物が窓の前に立ち、何かを見上げている:『Face Value』のジャケットに描かれた目は、その人物が何を見ていたかを伝えている。そこには実際の人間が立っていて、彼の未来こそが唯一の存在なのだ。

XI

プログレが生き生きと呼吸をし栄えていたところに、パンク・ロックがやってきてそれを殺してしまった、というのが批評界での通説である。この筋書きは、いつも私に一つの場面を想起させる。レザー・ジャケットを着た苛立ったキッズたちの集団がステージに押しかけ、年老いたイギリス人の帽子を奪い取り、オーディエンスが息を呑むうちにメロトロンのサウンドはプラグを抜かれてしまう、そんな場面を。

そこにはいくばくかの真実が含まれている。パンクが表象していたものーー怒り、政治、古い世代に飽き飽きしていた若い世代、より短い爆発的なエネルギーーーは、たしかにプログレが持っていた一つのヴィジョンとは正反対であるように思えた。しかしパンクに似たものがシーンに出てきた頃には既にプログレにも変化の兆しがあったし、ジェネシスはそのキャリアを通じて着実に変化を遂げていた。死刑宣告になってもおかしくなかったセルアウト的な動きは、もし彼らがなんにも起こらなかったかのように、同じような音楽を作り続け、既に好いてくれている人たちに媚びを売るようなことをやっていたら本当に死刑宣告となっていただろう。

『Duke』はそれはとは正反対のアプローチを取った。それは分断を生む作品だった:もしあなたがジェネシスのファンだったら、彼らのこの10作目の作品はあなたが「降りる」と決める作品か、改めて注意を払う様になるかどちらかである。彼らの作品の中にはもっといいものがたくさんある(70年代の作品はほとんどすべてがそうである)し、商業的に更に成功を収めた作品もたくさんある(80年代の他の作品すべて)。しかし、彼ら自身の生存にとって最も重要であったのはこの作品である。ラザフォードは自身の回顧録の中で、このアルバムの成功の後バンドは改名することも考えたという。その会話からは何も生まれなかったーー代替案をブレイン・ストームすることもなかったーーが、それでよかった。なぜならメッセージは既に送られていたからだ:ジェネシスというバンドを知ったつもりでいるのなら、それは間違いである。彼らは常に団結し、互いに刺激しあい、そしていつだってここからが本番なのである。

<Bandcamp Album of the Day>arious Artists, “J Jazz Volume 3: Deep Modern Jazz from Japan”

ジャズ熱愛家のTony HigginsとMikee Pedenによって編纂された、BBEの『J Jazz: Deep Modern Jazz From Japan』は、引き続き日本の豊かなジャズの歴史を熱心に紹介してくれている。シリーズ3作目となる今回、Peden、HigginsそしてBBEのクルーは更に音楽的レイヤーを引き剥がし、自主制作やレア盤を掘り起こしている。

アルバムの1曲目を飾るのはYasuhiro Kohno Trio + Oneによる野心的な “Song Of Island” だ。Kohnoは熱狂的で抽象的な演奏で舞台を設定し、情熱と複雑な技巧性を持って鍵盤の上を上下に滑空し、やがて楽曲の明るくメロディックなメイン・テーマへと着陸していく。峰厚介による “Morning Tide” はハードコア・バップ風のソロとインタープレイでスウィングしていく。Hideo Shirakiの “Groovy Samba” と村上裕&Dancing Sphinxの享楽的ジャズ・ファンク “Phoebus” がこの作品にスタイル面での広い幅を与え、うまくまとめている。『J Jazz Volume 3: Deep Modern Jazz From Japan』はリスナーへの贈り物であり、日本のジャズが持つ豊かさと多様性を再び証明した。

By John Morrison · February 25, 2021